光伏系统发电效率提升方法研究

摘要

关键词

光伏系统;发电效率;提升方法

正文

1独立式光伏发电系统

光伏发电系统尤其是结构相对简单,却能广泛的应用在各种装置中,方便生产。本文以独立式的光伏发电系统为探讨内容,对提升其发电效率进行研究。独立式的光伏发电系统可将其放置在屋顶、墙壁或可移动装置中,可用于不受电网影响的边远区域,也可为太空中需要自行供电的航天器提供动力。

1.1独立式光伏发电系统的结构

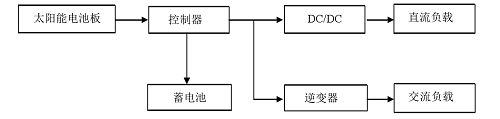

图1 系统结构图

太阳能电池是整个系统中的一个关键部件,它可以利用光电效应将其转化为直流电,一般只有在白天才能使用。根据负荷的不同,所产生的电能可以被转化成相应的直流和交流。首先,控制系统必须有一个控制器,该控制器一般包括多个内容,其中有主要的充电部分,控制部分以及功率调节部分。当系统运转过程中,达到一定的负荷控制器就会开始工作,帮助储存电量的电池进行工作。若是系统的功率达不到要求,或者是低于负荷时,此系统的也会根据其需求对电池进行控制。DC/DC转换器被用来把DC的电压转换成可用的负载,一般转换成5 V的DC。逆变器被用来把DC转换成可以使用的交流电流,一般转换成220 V的AC。

1.2光伏电池

太阳能在各种能源的转换中较为常见,在该系统的运转下可以收集太阳能,从而将其转化为电能。这就是光伏系统的运转目的。在太阳能电池将太阳能转化为电能的过程中,由于其本身不是储存装置,所以能量需要进行转化,该系统的电能与电池、燃料电池不同。太阳能电池以硅电池为主,在未来的绿色生活中有着广阔的市场前景,零排放是一项非常重要的技术,它关系到我们的生存和发展,所以必须要对太阳能电池进行深入的研究。

1.2.1光伏电池工作原理

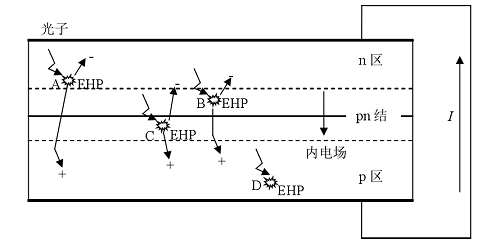

在阳光的照射下,具有吸附性的材料会将太阳能进行吸收,并在系统的运转下将其转化为其他的能量,与下图中的原子结构发生碰撞,形成新的电子和电场结构。它的效果原理见图2。

图2 光生伏特效应原理

EHP效应随距离pn结的远近而不同,EHP可分为三种类型,一种是位于pn结内部的B、C,另一种是位于pn结和n区域之间,第三种是D位于n区域或P区域中并且远离边界。B、C由于内部电场的影响,使电子进入到n区域,而空穴则进入到p区域。A虽然在n区域,但距离pn结很近,所以电子和空穴都在n区域,但因为分子的热能,它们会进入pn结,经过过滤,空穴就会被电场过滤到p区域。D位于p区域,离pn结很远,所以它的寿命很短,在结束之前就已经消失了。因此,在n区域和p区域中存在大量的电子和空穴,并且产生的微量能量会通过导体之间的接触产生一些电位差,从而促进各个电子之间的连接。此时,将电子之间的连接建立起来,则会产生一个环路,该环路的电流与pn结中的EHP的数目相关,电流的数量越多,电流就越大。

总之,在太阳下,太阳能电池的内部会有一个电子空穴对,在内电场中,电子被过滤到N个区域,空穴筛分到P区域,在半导体的外部接触面上,会有一个电压的差异,然后通过电路的连接,产生一个电流。

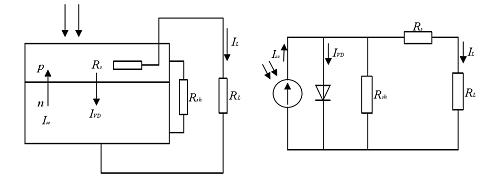

可以将光电电池视为具有更大的区域的二极管,其中RL表示光电电池的负载,UL是系统电压数值,IL是系统电流数值,ISC是电流,这几种数值之间的变化会受到诸多因素的影响,其中光照和电池强度对其影响较大。而且,电池温度等,随着光照强度和温度的增加,太阳能电池的体积也会相应增加。

图3 光伏电池等效电路

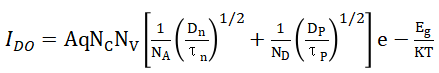

IVD为pn结内总扩散电流,IVD与ISC方向相反,其表达式为

(1)

(1)

式中:

q—电子电荷,1.6 10-19 C;

10-19 C;

K—玻尔兹曼常数,1.38 10-23J/K;

10-23J/K;

A—常数因子。

由式(1)可知IVD大小与光伏电池电动势E、温度T等有关。

(2)

(2)

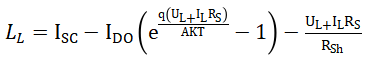

根据图3,可得到输出电流IL为

(3)

(3)

Rs—串联电阻;

Rsh—旁漏电阻。

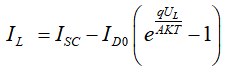

一般光伏电池,Rs很小,Rsh很大。忽略不计,则得到光伏电池理想特性:

(4)

(4)

(5)

(5)

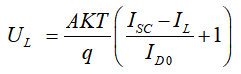

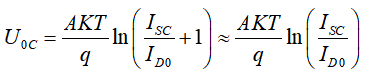

由式(4)可知,如果RL=0时,IL=ISC;如果RL→∞时,可得电池两端电压为开路电压UOC。由式(5)可计算出光伏电池的开路电压为:

(6)

(6)

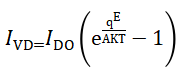

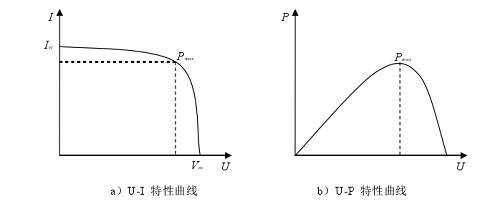

1.2.2光伏电池的伏安特性曲线

IL-UL的关系代表光伏电池的输出特性。

图4 光伏电池U-I、U-P特性曲线

通过对太阳能电池的U-I、U-P特性的分析,可以看出,该太阳能电池是一种非线性的DC电源,它的功率曲线从上图能够看出,其曲线的变化与太阳光的强度有直接的关系,会随着温度的变化而变化。但是当电池的电压值产生变化时,其曲线也会有所影响,当电压达到峰值时,其功率会逐渐降低。从上面的图中也能够看出,率峰值最大功率点Pmax。

2光伏发电效率的影响因素

第一点,就是环境因素。环境因素包含的内容较多,在地球的物质空间中包含众多的物质因素,其中大气因素、地理位置因素最为普遍,对光伏发电的影响也较大。在一些高海拔地区日照和普通地区的日照相差较大,能够产生的能源也具有较大的差异。此外,绝大的温差也会造成能源的差异化。通常,纬度较低的地区,其高度角度较大,而较高的地区则较少,则较弱;像是青藏高原等地,因为地位位置和海拔等因素,空气较为稀薄,这里的太阳的辐射量也会增加;大气层的薄弱也会影响到调养的辐射,近些年大气层漏洞较多,调养辐射较高,还产生了很多光污染现状。阳光充足的时候,辐射越多,而灰尘、积雪、云层的遮蔽,太阳的辐射就会减弱。日照时间、气温对太阳能电池的利用率也有很大的影响。一般情况下,阳光照射时间越长;在合适的温度条件下,可以使发电效率得到最大程度的提高。

第二个原因,就是他自己。太阳能电池的性能与质量与其所用的材料有关,而其材料的不同和制作方法将会对其光衰减时间和光电转换效率产生直接的影响;在交流负载中,逆变器的特性直接关系到太阳能光伏发电的效率;最大功率跟踪能有效地改善光电系统的效率。

第三,是人的原因。太阳能电池的总辐射是来自于天上的散射量和地表反射量,因此为了提高太阳能的效率,需要找到一个合适的倾角来进行安装;在光伏组件的连接期间,由于部件之间的电流(电压)不同而导致的电流(电压)损失,也就是部件的不匹配,从而影响产生效率;此外,由于设计与施工工艺的不合理、不能及时进行维护和清洁,对太阳能的发电效率也有一定的影响。

3光伏系统发电效率提升方法

3.1运用太阳跟踪方法

3.1.1视日跟踪技术

在视日追踪中,最重要的一步就是确定太阳的位置,利用上述的平面基准系统,并利用太阳的高度和方向,迅速追踪太阳的位置,让太阳能板在太阳的方向上,增加单位面积的辐射,从而增加太阳能的转化效率。

3.1.2光电跟踪

光电追踪技术是在太阳能追踪设备上加装一个光电感应器,该感应器可以通过对太阳光线的角度进行检测,然后通过A/D变换,将其输出到控制器。光电传感器探测太阳光的方位,在太阳光出现偏移时,由控制器进行分析,并进行误差对比,将偏移信号发送至驱动器,由驱动器控制电动机的转向和旋转,从而实现对焦的自动跟踪。

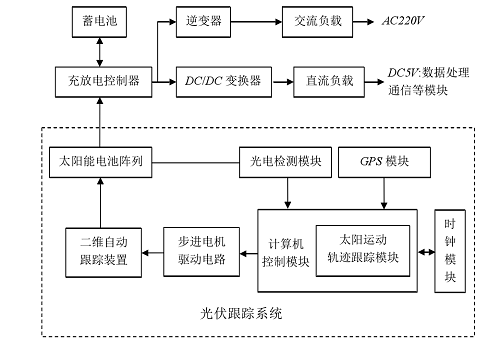

3.1.3阳跟踪控制改进设计

本文针对光电追踪与视日追踪两种追踪方式的不足,试图将两者结合起来,以达到最佳效果。该方法采用了光电追踪法,以太阳追踪为辅助手段,参照地理位置设置追踪时间,并根据天气情况自动切换追踪模式。当夜间光照强度下降到临界点时,返回原始位置,终止光追踪,当光照强度超过阈值时,再次开始跟踪。在多云或多雨的情况下,由于光的闪烁,会使光电传感器所产生的电信号差减小,若小于设定的最大值,则会自动转换跟踪模式,由视日跟踪的方法来实现,并不需实时地改变跟踪次数,并利用定时跟踪策略,在设定的时间间隔内发送一次脉冲信号,尽量降低步进电动机的功耗。该组合控制方式具有较强的适应性,具有较低的累积误差、较高的跟踪精度、工作过程的稳定性,并能实现对太阳的全天追踪,避免因天气变化而造成的损失,提高了系统的安全性能与稳定性能。

图5 系统结构框图

3.2全天候跟踪算法

用传统的统计方法是无法准确地估计出光伏发电功率的。根据气象条件,全天候太阳追踪算法可分为三种不同的控制策略。根据光线传感器提供的数据,对天气状况进行分类,天气晴朗没有云层的时候,系统的运转更好,此时的数据采集更为准确。但是当天气出现大量云层或者是雷暴天气的时候,数据采集会出现一定的误差,因为光照的问题导致系统运转失常。此系统正常运转过程中会根据太阳光的强度进行数据的探测,将从太阳方向探测电路输入到计算机的数据得到m,并与m1,m2比较。如果m>m1,则是一个晴朗的天气,系统会使用双模式追踪,首先利用太阳的轨道追踪太阳能电池板,然后利用光电追踪的方法进行追踪;如果m1>m>m2,则将其分为普通气象,并以太阳轨道追踪方式进行追踪;如果m小于m2,则被划分为坏天气,将太阳能板放置在地面上,使整个系统停止工作。

在太阳轨道追踪中,有两种主要的数据采集方法:地理经纬度和时间。第一种是人工录入,这种方法不需要花费很大的设备,但是数据的精确度很低。第二种方法是采用专门的仪器进行实时的测量,一般采用GPS装置进行这些数据的测量。

在系统运行过程中,跟踪系统的轨迹模式被称作“双轴线追踪”,它可以通过调整高度和方位来实现对太阳的追踪,从而使得太阳的轨迹与太阳能板保持垂直。由该处理器根据测量的高度角度,计算出该系统的仰角,并将其与上次的记录进行对比,从而求得高度角马达的转动方向和脉冲数目。将此方位角与以前的观测资料进行对比,得到其误差,并由此求出马达的转动方向和脉冲数目。以实现对太阳的追踪。

3.3采用最大功率跟踪经典方法

3.3.1恒定电压跟踪法

在一定的温度范围内,在不同的光照条件下,PV特性曲线上最大的功率维持在Vm,而Vm是最大的工作电压,而在Vm处,则可以维持最大的输出功率。

3.3.2扰动观察法

干扰观测方法的基本原理是:在光伏发电系统运行期间,对现有光伏阵列的输出电压进行一定时间的微调,并将其记录到干扰后的输出功率,并通过反馈的方式确定下一步的电压干扰。

3.4采用变步长的扰动观察法

常规干扰观测方法的干扰步长为一个固定的数值,设定大的步长可以对环境的变化做出迅速的反应,从而影响系统的稳定;由于步长越小,达到最大功率点所需的时间越长。因此,针对上述问题,调整了干扰步长,通过比较,将干扰步长划分为三段。实验结果显示,当光照强度超过50W/m2时,跟踪丢失基本不存在,因此,50W/m2是干扰步长的转换阈值,20W/m2以下的干扰改变很可能导致最大功率振荡,因此20W/m2是另一临界值。总之,在50~100W/m2的光照强度变化区间中,扰动步长越大,在20~50W/m2的光照强度变化区间中,干扰强度的变化幅度在0~20W/m2之间,被视为一个极小的变化区间,以防止系统在最大功率点上下摇摆,降低系统功耗,在此区间不发生电压干扰,而在探测到外部环境变化大于22W/m2(误差抗抖)时,继续进行干扰观测算法最大功率追踪。

结语

在此基础上,提出了一种在整个气候环境中追踪太阳的方法,并将其分为三个等级:良好、一般和恶劣。在晴朗的天气条件下,利用太阳轨道追踪和光电追踪技术对太阳进行追踪,可以实现对太阳的不偏移;在天气正常时,通过开环控制方法对太阳进行追踪,确保在晴好的天气条件下,能够根据阳光的直射轨迹进行有效的跟踪。但是当云层较多的情况下,没有直射的阳光的情况下,其系统也会产生智能型的判断,追踪系统的电子配件会自动的判定无追踪目标,从而根据程序设定推出原来的跟踪系统。对电池板进行有效的保护。采用该双重控制模式,能够可靠地完成全天的太阳追踪,在当前的科学技术稳定发展下,也可以应用现有的技术手段,采用智能化的电子元器件,结合GPS技术进行追踪,使系统能够自动分辨昼夜,达到节约能源的目的,从而从根本上消除了累计误差。总之,太阳能作为一种最重要的可持续发展的能源,对其他能源的可持续发展来说重关重要,太阳能近年来不断地被开发和推广,尤其是在我国,光伏发电系统一直都处于研发状态,为了能源转换的效率更高,为了该行业的健康发展。本文从该系统的运营原理出发,对改系统运行的影响因素及算法进行了分析,为提升其整体的效率做出相应的贡献。随着技术的发展,太阳能发电的应用范围和深度都会得到极大的提升。

参考文献:

[1]刁颖.光伏系统发电效率提升方法的研究[D].东北石油大学,2016.

[2]林异凤,任家智.并网光伏发电系统设计研究[J].能源与节能,2020(12):73-75.

...