“刷流量”行为刑法规制的困境及完善

摘要

关键词

刷流量;黑灰产;刑法规制

正文

引 言

2019年5月,北京互联网法院审理了全国首例“暗刷流量”案。法院明确认定了“暗刷流量”行为的非法性,认为“暗刷流量”是一种数据造假,本质上属于欺诈,违反商业道德、诚信原则的同时损害了社会公众利益。全国首例“暗刷流量”案通过庭审直播的方式,将“刷流量”这一黑灰产业暴露在社会公众面前。“刷流量”黑灰产业存在于电子商务各个领域中,但我国能对其加以有效规制的法律并不完善,学界对“刷流量”网络黑灰产的研究多集中于私法领域[]。2019年中国互联网广告异常流量占比达31.9[],异常流量背后存在着一条黑灰产业链,仅仅通过民事手段、行政手段是否足以打击“刷流量”网络黑灰产?如何通过刑法手段加以规制?

一、“刷流量”行为规制的司法现状及样态

互联网经济兴起后,流量具有重要的经济价值,用户在线上选购商品和挑选服务时会受到网站流量大小的影响,为谋取虚假流量利益,“刷流量”黑灰产业链顺应而生,其借助互联网技术和网络平台,进行有组织、有目的、有分工且有规模化的网络违法犯罪。本文所指的“刷流量”是指通过不正当的方式或技术手段获取虚假的流量数据。

以关键词“刷流量”为条件在中国裁判文书网进行检索,导出全国范围内160份裁判文书,经过对重复无效的裁判文书进行筛选,获得106份裁判文书。从案件数量上看,2013年前尚无相关案件,2014年至2017年相关案件数量均低于10件,2018年案件数量急剧增加,达到47件,而后有所回落。必须说明的是,本文仅就“刷流量”纠纷相关案件进行分析,并未就所有涉及“流量”纠纷案件进行分析,以“流量”为关键词在中国裁判文书网上进行检索,其数量极大。

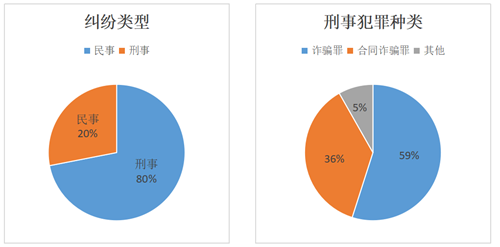

图一:“刷流量” 纠纷案件类型 图二:“刷流量” 纠纷刑事犯罪种类

从“刷流量”案件涉及的纠纷类型上看,刑事案件占比高于民事案件,刑事案件占比为 80%,犯罪种类主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪等诈骗类犯罪。民事案件占比为20%,主要涉及民事合同纠纷、不正当竞争。

表一:“刷流量”行为罪名认定的司法样态

罪名 | 行为方式 | 案号 |

侵犯公民个人信息罪 | 行为人购买公民个人信息注册开通电信电话卡,然后通过电脑等机器设备,使用开通的电话卡刷流量赚取佣金。 | 云南省大理市人民法院(2020)云2901刑初109 号

|

合同诈骗罪

| 行为人诱骗网络商铺店主购买服务套餐,利用“刷““刷流量”等手段,让被害人产生错误认识。后以“套餐等级太低”诱骗被害人升级服务套餐,骗取被害人钱财。在此期间通过签合同方式将诈骗犯罪引向合同纠纷。 | 浙江省温州市中级人民法院(2020)浙03刑终63号等 |

诈骗罪 | 行为人实施诈骗的方式与合同诈骗罪的行为方式相类似,主要区别在于是否利用合同形式加以误导。 | 浙江省台州市中级人民法院(2017)浙10刑初45号等

|

帮助信息网络犯罪活动罪 | 行为人明知违规注册的账号可用于骗取广告费,仍提供工具并组织人员仿制网站、违规注册账号进行刷流量活动。 | 广东省广州市增城区人民法院(2020)粤0118刑初 996号 |

非法控制计算机信息系统罪 | 行为人使登录服务器后,非法取得计算机信息系统的控制权,再利用连接器将木马软件上传至其控制的计算机信息系统上,致使该计算机信息系统对外做流量攻击。 | 北京市海淀区人民法院(2015)海刑初字第2447 号 |

涉及“刷流量”的刑事犯罪包括了诈骗罪、合同诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪和非法控制计算机信息系统罪等罪名。侵犯公民个人信息罪是“刷流量”网络黑灰产业链的上游犯罪,行为人购买公民个人信息后,利用该信息注册电话卡,然后使用该电话卡进行刷流量。在“刷流量”所涉及诈骗罪和合同诈骗罪中,行为人主要利用了网络店铺的经营者店铺“流量”急于提升排名和人气,进而实施诈骗。在部分案件中,行为人没有“刷流量”的能力,仍以此名义实施诈骗犯罪。帮助信息网络犯罪和破坏计算机系统罪侵害了网络秩序法益。这两个罪名与行为人通过机器刷流量或帮助他人进行机器刷流量有关。

虽然现有法律已对“刷流量”行为进行规制,《网络信息内容生态治理规定》第24条明确规定,不得通过人工方式或者技术手段实施流量造假行为。但其第38条没有明确如何对制造虚假流量的行为加以处罚,仅规定网信等有关部门依职责按有关法律、行政法规的规定加以处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》对虚假宣传行为做出规制,明确利用网络从事生产的经营者不得利用技术手段妨碍、破坏其他经营者提供合法的网络产品和服务。《中华人民共和国电子商务法》第17条规定电子商务经营者不得以虚构交易等方式欺骗消费者。但是,这些规制手段均面临起诉难、举证难、违法收益与赔偿所得失衡等问题,严重影响私法治理“刷流量”行为功能的发挥。

二、“刷流量”行为刑法规制的困境

(一)违法行为与犯罪行为的边界不清晰

刑法规制“刷流量”行为难,与其游走在违法犯罪边缘,且制造虚假流量的各环节关联密切形成流量依赖有关。目前我国刑法并没有将某些特定的“刷流量”行为规定为犯罪,“刷流量”触犯刑法往往发生在通过其他刑事犯罪难以规制的场合。“刷流量”网络黑灰产行为本身也需要区分看待。网络“灰产”是指游走在法律法规等规定不明确的边缘地带,而网络“黑产”则是指通过网络利用非法手段获取利益的行业[]。例如,某些明星通过“买粉刷量”获取不正当利益属于“擦边球”行为;而行为人攻击存在系统漏洞的电脑,进而利用其制造虚假流量,便有可能构成犯罪。“刷流量”网络黑灰产背后有经济利益链条的存在,刷流量与各方的利益密切相关,不仅有“刷流量”从业方的利益,也有广告方、购买方等的利益,“刷流量”行为关联范围广、涉及人员多且方式隐蔽,查处难度大,定性争议较大。

(二)现有罪名涵射范围有限

“刷流量”行为触犯诈骗罪和合同诈骗罪,主要是由于行为人以“刷流量”行为实施诈骗。“刷流量”行为本身并不符合诈骗罪或合同诈骗罪的犯罪构成,常见犯罪手段是行为人假借帮店铺“刷流量”、提升商铺星级等实施诈骗,诈骗罪和合同诈骗罪与“刷流量”行为相关联,其本质还是诈骗,因而假托“刷流量”实施诈骗,只能认定为诈骗罪或合同诈骗罪。现有“刷流量”行为触犯帮助信息网络犯罪活动罪和破坏计算机信息系统罪数量极少。我国《刑法》第287条规定了帮助信息网络犯罪活动罪,该罪适用于网络犯罪领域,有特定的适用条件。在彭德海案[]中,行为人提供工具组织人员利用“小偷程序”仿制网站违规注册百青藤账号,进而将违规注册的账号出售,导致网络黑灰产从业人员购买其账号进行“刷流量”。可见帮助信息网络犯罪活动罪适用于“刷流量”情形有限。破坏计算机信息系统罪保护的法益是互联网秩序,具体为计算机信息系统的安全,其对象为计算机信息系统的功能与计算机信息系统中存储的数据、应用等,行为人通过计算机系统进行“刷流量”并且该行为对计算机系统造成破坏时方可能构成破坏计算机信息系统罪,大部分“刷流量”行为通过机器刷量的技术手段并不具有攻击性,并不会对计算机信息系统的安全造成破坏。此外,由于网络监管的强化,人工“刷流量”、人工与机器结合“刷流量”增多,这两类“刷流量”利用了移动手机或计算机系统,但并未直接对计算机系统的功能、程序、数据等造成破坏,不能以破坏计算机信息系统罪加以规制。

有学者指出,可利用非法经营罪、虚假广告罪规制虚构网络交易行为[]。“刷单”属于获取虚假变现流量,但是虚构网络交易与纯粹“刷流量”存在差异。组织刷单行为违反了国务院的《互联网信息安全服务管理办法》的规定,并且扰乱了社会秩序,情节严重时可构成非法经营罪,但这对刷虚假访问流量并不适用。虚假广告罪有特定的犯罪主体,其犯罪主体包括广告主、广告经营罪和广告发布者,这限制了“刷流量”网络黑灰产从业人员入罪。因此,本文认为非法经营罪、虚假广告罪可规制特定的虚构网络交易行为,但对于刷虚假访问流量并不适用。

三、“刷流量”行为刑法规制的完善路径

刑法具有谦抑性,但其具体内容会随着社会的发展而发展,在网络时代,要注重将利用网络实施的侵害行为予以犯罪化[]。刑法也具有补充性的特点,但刑法的补充性不能简单理解为民法、行政法能加以解决的问题就不能发动刑法。刑法的补充性主要是体现在刑事立法上,而非具体案件上。私法调整的社会关系广泛,民事案件里面存在着刑事案件,民事层面侧重赔偿,而刑事则侧重在制裁犯罪。“刷流量”行为具有规模化、隐蔽化等特征,仅仅依靠民事手段、行政手段不足以处理,需要结合刑法加以规制。

(一)确立对“刷流量”行为类型化区分的规制原则

“刷流量”不同于“刷单炒信”,但“刷单炒信”的类型化处理为规制“刷流量”行为提供了借鉴。只有将“刷流量”行为类型化,才能更好地区分其行为性质,并据此采取不同措施加以规制。本文认为,采用刑事违法性标准来区分“刷流量”违法行为和犯罪行为。当“刷流量”行为触犯到刑法相关罪名时,若其行为具有法益侵害性且符合相关罪名的犯罪构成,应动用刑法加以规制。假借“刷流量”名义从事违法犯罪,则根据其行为触犯的罪名进行定罪。即使“刷流量”行为具有社会危害性,但不具有刑事违法性,也不能动用刑法规制,可以根据其违法性质通过行政手段予以相应行政处罚。若“刷流量”行为侵犯到他人合法权益时,受害人可提起民事诉讼维护自身权益,可通过发挥法院在当事人举证中的引导作用、明确识别虚假流量的技术标准以及个案灵活适用举证责任转移等手段,降低当事人证明难度。

(二)采用围绕利益链条的规制模式

“刷流量”行为除了与“刷流量”各环节关联,也关联到其他类型的网络黑灰产业,围绕利益链条加以规制,有利于综合治理“刷流量”网络黑灰产业。例如,恶意注册行为成为互联网犯罪中一个核心的利益链条。互联网中的行为往往与账号密切相关,恶意注册的账号增加了查找真实身份的难度,部分“刷流量”行为与恶意注册而来的账号密切相关,部分“刷流量”行为通过“买号”“养号”等方式获得大量可供刷量的账号,进而进行“刷流量”。黑产人员利用恶意注册的账号从事诈骗等违法犯罪活动,情节严重时可能构成非法利用信息网络罪[]。对“刷流量”的上游恶意注册行为加以治理会对下游的“刷流量”行为产生影响。

“刷流量”黑灰产人员除了利用恶意注册的账号进行“刷流量”或进行违法犯罪外,还会通过非法手段获取公民个人信息、购置刷量设备等,因此,可以强化对公民个人信息的保护,加强对侵犯公民个人信息罪的规制力度,以砍断利用公民个人信息注册电话卡、网卡等制造虚假流量的行为链条。另外,针对违反国家规定,违法销售“刷流量”设备的行为,可构成非法经营罪,可以通过严密非法经营罪的刑事法网,提升有效规制“刷流量”行为的司法效果。

(三)加强政企技术合作、提升刑法规制效能

治理“刷流量”黑灰产业及违法犯罪,除了法律手段外,既需要政府部门的积极作为,也需要互联网企业的协同配合。规制“刷流量”的障碍之一便是获取证据并对其加以固定,这需要互联网平台和企业给予技术上的支持。侦查机关对于某些“刷流量”的技术并不熟悉,互联网平台及其技术专家的专业意见有利于侦查机关进行证据的收集和认定。《网络安全法》《互联网用户账户名称管理规定》等法律、规范性文件明确了互联网信息服务提供者核实用户信息,并对虚假信息采取相关措施的义务。互联网企业的监管是衔接法律规制与“刷流量”行为治理的重要纽带,有助于更便捷地获取证据,更高效地规制违法犯罪。完善互联网企业发现、预防违法犯罪的机制,进一步落实企业在发现、预防、治理违法犯罪中的责任,推动互联网企业积极采取措施,有利于从源头规制“刷流量”行为。

...