“滑轮组机械效率”实验教学改进

摘要

关键词

滑轮组 机械效率 自制教具 学生实验

正文

一、实验教学背景

![]()

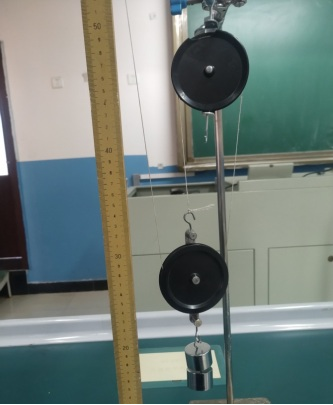

北师大版初中物理八年级全一册第六章第三节功的原理中“测量滑轮组机械效率”实验[1],原有的实验仪器如图1所示,实验中学生要将一刻度尺固定在铁架台上,并在铁架台上组装滑轮组。用该装置测量滑轮组的机械效率,根据实验原理(η=W 有用/W总=Gh/FS), 需要用刻度尺测量重物上升的高度 h 和绳子自由端移动的距离 S;用弹簧测力计测量出重物的重力 G 和绳子自由端受到的拉力 F,根据实验原理测量出滑轮组的机械效率。 该实验仪器在学生实际测量操作中存在一定困难,给教学带来了困难。所以在实验仪器上我进行了改进。

同时学生在学习本节课过程中,轮轴摩擦力对滑轮组机械效率的影响是学生容易忽略的一点,在初中阶段经常理想化处理绳重力及轮轴摩擦力,但在真实生活中这些物理量是无法忽略的。

为加强学生绳重力及轮轴摩擦力对滑轮组机械效率的影响,我对原

有“测量滑轮组机械效率”实验进行改进,进行“探究滑轮组机械效率”实验教学。

二、实验教学改进

(一)原实验主要疑难点及原因分析

1.实验仪器疑难及原因分析

问题一:实验晃动,多维影响。

使用原有实验仪器时,学生在提升操作过程中会出现前后左右的晃动,带动装置晃动,造成多维度的影响。

问题二:手动提升,匀速难控。

使用原有实验仪器时,学生手动提升绳子自由端,无法保证竖直向上的匀速提升,使实验数据不准确。主要表现在绳子自由端移动距离S和绳子自由端拉力F。

问题三:学生实验,滑轮难装。

学生在组装滑轮组时最大的困难在绕线上,总是手忙脚乱,导致花费大量时间在滑轮组的组装上,进行测量试验中时间紧张。

问题四:距离读数,误差较大。

使用原有实验仪器时,由于原有实验仪器刻度尺距离被测物太远不好读数,需要多人合作完成实验,稍微不稳,读数时误差就会变大;同时在同一把刻度尺上要分别读出物体上升距离和绳子自由端上升距离,实验操作繁琐,记录数据较多容易混乱。

问题五:力的测量,误差较大。

在读测力计示数时,由于在运动过程中读取,视线不一定与其平行会影响力的测量的实验数据

2.实验教学方法疑难及原因分析

问题一:知识层次挖掘较浅。

原实验为测量型实验“测量滑轮组机械效率”,学生在单一的测量实验中对体会功的原理不深刻,只认识到某一滑轮组机械效率小于1,对为什么小于1,什么物理量阻碍了滑轮组机械效率等于1的认识并不深刻。

问题二:忽略绳重及轮轴摩擦的影响。

原实验为测量型实验“测量滑轮组机械效率”,实验本身与本章所学功的原理较为契合,学生在学习过程中明确了任何机械都不省功。对于滑轮组这种机械而言,学生对其为什么不省功存在疑问,之后测量实验中只做单一的一次测量实验,学生对绳重及轮轴摩擦力产生的额外功认识没得到深化。

(二)疑难点的解决思路与处理方法

1.实验仪器疑难解决思路及处理方法

就上述1实验仪器疑难及原因分析,我制作了如图2所示实验教具

问题一:实验晃动,多维影响。

改进一:将三维降二维,再降一维

解决思路:我用一个长为80cm宽为30cm可悬挂的背板,利用重力在竖直方向上限定了一个平面内,将三维影响降为了二维,再通过可固定在背板上的刻度尺将测量的物理量限定在了一维高度,从而减小了实验误差,如图2所示。

问题二:手动提升,匀速难控。

改进二:将三维降二维,再降一维

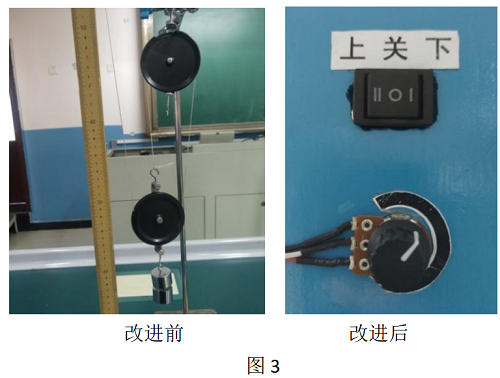

解决思路:如图3所示,我利用电机,替代了手动提升,保证了绳端被匀速提升;在制作过程中利用大动滑轮,小定滑轮实现绳子自由端竖直向上提升,避免了利用同等规格滑轮带来的不必要的摩擦力。

![]()

问题三:学生实验,滑轮难装。

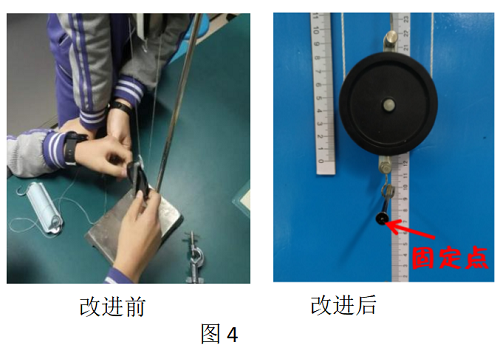

改进三:固定动滑轮,进行实验仪器组装

解决思路:为了方便学生,我设置了一个可拆卸的固定点,如图4所示,在绕线时,将动滑轮固定,更快捷的完成绕线。

问题四:距离读数,误差较大。

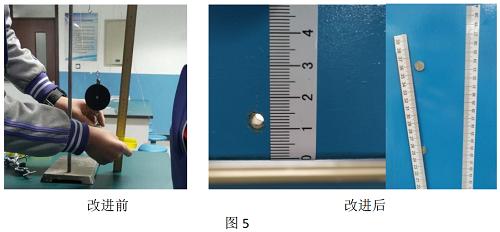

改进四:双尺测量,简化实验

解决思路:如图5所示,我利用两把刻度尺分别测量,一把可以拆卸,方便找到绳端的起始位置,另一把刻度尺0刻线与背板低端平行,每次试验时将重物上表面与0对齐,方便之后记录数据。

问题五:力的测量,误差较大。

改进五:电子设备,进准读数

解决思路:如图6所示,我改用电子测力计,来精准读数。

![]()

![]()

![]()

2.实验教学方法难解决思路及处理方法

就上述2实验疑难及原因分析,我制作了如图2所示实验教具

问题一:知识层次挖掘较浅。

改进一:测量实验变探究实验。

解决思路:以生活情境起吊机为模型引发学生我们为什么要研究机械效率,又应该如何提高机械效率,将“测量滑轮组机械效率”实验,变为探究性实验,探究影响滑轮组机械效率的因素,在此过程中不仅测量了滑轮组机械效率,而且使学生对影响滑轮组机械效率因素有更加深刻的认识。

问题二:忽略绳重及轮轴摩擦的影响。

改进二:前期准备解读绳重及轴轮摩擦对机械效率影响。

解决思路:在猜想环节,通过之前引导学生不难猜到机械效率与有用功和额外功有关,那么影响有用功和额外功的物理量都有哪些?物重、物体上升距离、轮重、绳重及轴摩擦。在现阶段绳重及轴摩擦不好单独测量,但确实是影响滑轮组机械效率的因素,利用实验仪器模拟了一组实验发现,绳重及轴摩擦带来的额外功约占总额外功的10%,影响较大,所以不能完全忽略它们,所以在此强调我们主要研究物重、物体上升高度和轮重对滑轮组机械效率的影响,但是我们要尽可能的控制绳重及轴摩擦。 在培养学生合理猜想的同时,为之后设计实验中控制绳重及轴摩擦做铺垫。

(三)实验探究基本过程和实验改进

1.探究滑轮组机械效率与物体上升高度实验

控制变量:物体重力、动滑轮重力、绳重、轮轴摩擦

2.探究滑轮组机械效率与物体重力实验

控制变量:动滑轮重力、绳重、轮轴摩擦

对以上两个实验控制变量易于控制,测量量中力的大小由电子测力计测量较为精准,绳端移动距离S和物体上升高度h可通过两刻度尺简化测量。

绳端上升高度S的测量:测量所用为可移动的刻度尺,每次开始前将刻度尺0刻度与绳端指针平行,实验后只需读取最终指针所指的刻度尺示数。

物体上升高度h的测量:测量所用为0刻度与背板底平行端平行的刻度尺,每次开始使物体上表面与背板底端平行,实验后只需读取最终上表面对应的刻度尺示数。

3.探究滑轮组机械效率与动滑轮重力实验

控制变量:物体重力、绳重、轮轴摩擦

在实验中控制绳重及轮轴摩擦力,成为了学生在实验过程中出现的一大困惑。

在实验探究3:滑轮组机械效率是否与动滑轮重力有关?学生第一想到的是更换动滑轮来改变动滑轮重力,必然会导致轮轴摩擦力的改变,甚至是绳重的改变。

对此进行实验改进:用吸铁石来增大动滑轮重力,如图7所示。做到尽可能的控制绳重及轮轴摩擦力。

![]()

(四)实验改进后效果

实验改进前,需同时缓慢地竖直向上运动提升物体及绳子自由端在空中同时,且两者的运动轨迹不在同一竖直线上,所以用同一把没有固定、容 易移动的刻度尺同时测量两个长度,操作麻烦,读数不准。另一方面在用弹簧测力计匀速缓慢竖直上升拉动绳自由端时,很难实现匀速、竖直上升运动。如此一来测量的 F,h,S 读数都不准确。 对于实验本身来说简单的测量型实验,学生对一些物理量理解并不深刻。

实验改进后,能保证重物、绳子自由端在各自的竖直线上运动,所以测量物体上升的高度h和绳子自由端移动的距离S的过程简单方便直观,测量误差小;由于采用了电子弹簧测力计,力的测量示数稳定,便于准确读取弹簧测力计示数F的数据。对于实验设计来说,通过探究的方式使学生更加深刻的认识机械效率的影响因素,更加理解功的原理及对生活中能量的转化有一定的认知。

参考文献:

[1]《中学物理义务教育教科书物理八年级全一册》 [M]. 北京师范大学出版社.教育部审定.北京:北京师范大学出版社.2014年7月第1版.

...