以“匠心”课程培育幸福人生——劳动教育课程的开发与实践

摘要

关键词

匠心、劳动教育、全面发展

正文

2020年发布的《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》重点针对劳动教育是什么、教什么、怎么教等问题,细化了相关要求,这是新时代背景下,马克思劳动观、劳动价值观推动人才培养模式改革的体现,对全面推进素质教育,促进学生全面而有个性的发展提供了重要的理论依据。因此,开发、实施劳动教育课程,对完善基础教育课程体系,践行习近平总书记新时代劳动教育观具有重要意义。

根据我校学情的调查问卷,我们发现我校在劳动教育方面存在以下问题,长期以来学生劳动意识淡薄;没有配套的劳动教育课程为依托进行劳动教育;劳动教育形式单一;教师缺乏开展劳动教育所应具备的素养。

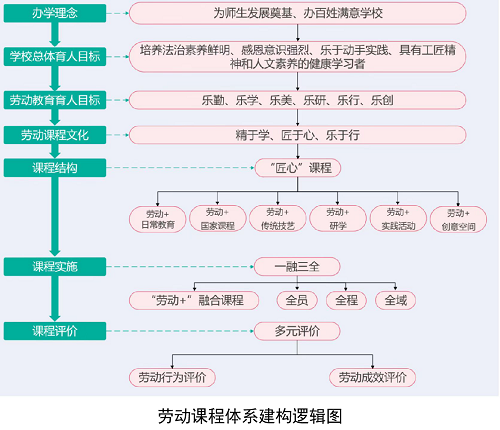

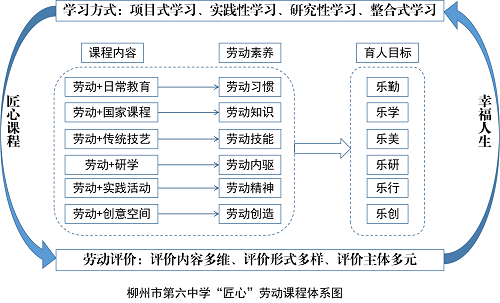

基于2020年发布的《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》以及中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,以苏霍姆林斯基劳动教育思想理论为指导,柳州市第六中学自2015年9月起坚持劳动教育课程的实施,学校围绕育人目标、着眼于育人方式的改革,开发以“精于学、匠于心、乐于行”为课程文化的“匠心”劳动课程体系。“精于学”,围绕劳动教育,进行课程的开发与统整,让学生精学细研,系统学习劳动知识;“匠于心”,让学生在课程学习的过程中,涵养热爱、用心、上心的匠心品质;“乐于行”,通过广泛实践,实现技能强身,塑造职业品格。三个层面,立足于学,内化于心,外显于行,渗透劳动教育全过程,实现学生德智体美劳全面发展,提升学校的育人成果。通过多年的劳动教育课程实践,增强学生的劳动意识,构建“匠心”劳动课程体系,丰富劳动教育的形式与评价体系,提升教师开展劳动教育所应具备的素养,实现普通高中育人方式的转变。具体如下:

(一)开发“匠心”劳动课程体系,实现“六乐”育人目标。

(1)劳动+日常教育课程,培养学生“乐勤”的品质。

日常劳动教育课程,如每日教室及清洁区的劳动课程、每日内宿生劳动课程、节假日家务劳动课程,旨在利用学生日常参与的各种教育教学活动,提供劳动锻炼的机会,培养学生“勤劳”这一基本品质,以此达成劳动教育多个维度的目标。

(2)劳动+国家课程,培养学生“乐学”品质。

指在国家课程中渗透劳动教育,通过文化课程知识与劳动课程知识相融合,开发课程资源,达到两个学科甚至多个学科的共赢,跨学科的融合打破了学科之“界”,实现劳动教育课程全方位、多领域、各要素之间的深度融合,培养学生的劳动精神和劳动品质。例如,将语文学科与劳动教育学科相联系,在语文课中依托大单元教学,开发劳动主题的阅读课程、写作课程等,形成劳动教育主题微型课程群,让学生了解当下劳动包含的多种形式,打破学生对劳动定义的刻板印象,体会“民生在物,劳则不费”的思想观念。

(3)劳动+传统技艺课程,培养学生“乐美”品质。

指以柳州本土少数民族文化为题材,开设一系列艺术类、体育类劳动课程,培养学生对劳动的热爱和审美的自觉。如:结合民族技艺开展的剪纸、植物染、布艺手作等课程,突出地域及民族特色,通过同学们的艺术实践创作,表现对劳动美的理解。在“吴勇梅非遗传统技艺工作室”中,教师将蜡染、扎染技艺融入服饰图案运用与设计等课程中,学生亲手制作形式多样的扎染、蜡染等作品,感受民族文化的魅力。

(4)劳动+研学课程,培养“乐研”品质。

指以研学课程和研究性探究课程为主体的劳动课程,围绕生涯规划和职业体验,使学生熟练掌握一定劳动技能,理解劳动,具有劳动自立意识。

学校依托乡土资源背景,开发出了“研学+农业”、“研学+工业”、“研学+科技”、“研学+文化”系列劳动活动主题,精心设计每一主题内容,如组织学生走进柳州上汽通用五菱宝骏基地、柳州螺蛳粉小镇、柳州职业院校等进行职业体验,培养学生成为热爱科学、乐于动手实践、具有科学素养和工匠精神的学习者和未来柳州城市的建设者。 学校依托探究性的校本课程的开设,开发学生在探究活动中能动脑动手的劳动课程。如化学组开发的校本课程《化学创新实验》《趣味化学实验》,通过《肥皂的制取》《制作固体酒精》《水果电池》《海带中提取碘》《叶脉书签》等实验课,帮助学生建立劳动手段与化学学科教学之间的联系,从而为学生未来就业提供重要的技能基础和职业选择。

(5)劳动+实践活动课程,培养学生“乐行”品质。

指通过开设我校富有特色的“劳动+实践活动”课程,包括生态实践课程、志愿服务课程、国防教育课程,学生通过实践活动,获得完整的劳动体验,熟练掌握一定劳动技能,理解劳动创造价值,具有劳动自立意识和主动服务他人、服务社会的情怀。

学校依托学校地理优势,建立多元立体的劳动教育实践空间。在桐油山脚下开辟以作物栽培为基础的劳动教育实践基地——“幸福农场”,将劳动课程与生物学科实践课程相结合,学生通过系统性的学习农林园艺实践等相关课程,参与堆肥与土壤肥力改造、作物选种、覆膜除草、中耕松土、科学施肥与灌溉等理论知识培训,以及扦插、压条、嫁接、杂交、无土栽培等技术实践活动,获得完整的劳动体验;在实验楼打造高科技的“智能生态园”,包括分区喷淋系统、水电路管理控制系统、种植系统、数字化采集管理系统。通过增加通用技术课程现实场景,拓展课程实施场景,开阔学生视野,提升学生的劳动素养,让劳动教育落实到了实处。

(6)劳动+创意空间课程,培养学生“乐创”品质。

指在创意空间进行了科技与手工相结合制作活动,让学生锻炼动手能力和劳动习惯,培养团队合作精神和交流能力,提高了劳动的创造力。例如纸雕灯项目利用传统剪纸与现代灯具的结合,让剪纸艺术以全新的面貌呈现在大众。创意承重结构,学生利用常见的竹签为材料以承重为目标对结构的稳定性情况进行简单探析。利用3D打印技术、卡魅激光雕刻技术进行成人礼上徽章设计、班旗班徽设计、运动会会徽、吉祥物设计等等,培养劳动创造精神。

在“三新”改革的背景下,创新的劳动教育实现育人方式的改变,学生通过参与劳动教育课程,做到以劳树德、以劳强体、以劳育美、以劳增智、以劳创新,帮助学生走向幸福人生。学校通过参与式、体验式、探索式等方式培养各类劳动教育师资,如在教研组让每一名教师参与劳动课程的开发与实施,培养具有学科背景的本校劳动教育指导师;通过走出去、请进来的方式,在与高校、企业的研学活动和生涯规划课程中请各行业技术能人到校教学或培训实操,并聘请做为外聘的兼职劳动教育指导师。通过创新开展劳动教育教师教研和培训活动,深入研究并开发劳动教育课程,把握劳动课程任务群与核心素养的关联,不断探索和创新指导劳动实践的方法,整体提高劳动教育教师的专业水平。

...