注重练习整合 发展核心素养——以圆的练习设计为例

摘要

关键词

练习整合 知识系统化、网络化 发展核心素养

正文

数学核心素养是学生在学习过程逐渐形成和发展起来的。数学练习则是核心素养形成的重要依托。通过练习,可以帮助学生理解和掌握数学的基础知识与技能,感悟和运用数学的基本思想与方法,获得数学的基本活动经验,让学生形成良好的学习习惯,积极的情感、态度和价值观,在数学学习过程中逐渐形成数学核心素养。在教学中,数学练习的设计应注重知识与方法的层次性、多样性,精准有效的练习设计方能达到事半功倍的效果。在平时的数学课堂教学中,一个单元的知识往往是分解成若干课时,再在每个课时中落实一个个小目标,从而完成单元教学;但在单元练习时,我们往往会发现教学效果不尽人意,这是什么原因呢?因为课时教学是将单元知识进行了相应的分解。这样的知识分解,更有利于突出重点、突破难点、提高课堂教学效率;但同时也有一些不足。如:课时教学中知识分解过度,比较关注知识的局部与细节,使学生缺乏对知识的整体性把握。笔者认为,在数学教学中如果注重练习整合,则可以弥补“知识孤立”这一不足。下面我将立足整体,以生为本,以“圆的练习设计”为例,探讨如何进行结构化练习整合,将核心素养渗透于练习中。

一、基础练习,复习基本技能方法;

基础练习是对已学知识技能等的记忆重现,或在简单情景中加以应用。基础类练习要少而精,这类练习在形式和内容上最好能引起学生的学习兴趣,促进学生对数学核心知识和方法的理解与掌握,进而促进学生的发展。如《圆的面积》教学,在学生经历圆的面积计算公式探究,理解算理、掌握的算法的基础上,可以设计这样一组基础练习来巩固本节课的知识:

1.在公园的草地上,有一个自动旋转喷灌装置的射程是10 m,请你算一算:它能喷灌的最大面积是多少?

此题是基本圆的面积计算,只要学生结合生活实际理解 “射程”即是“半径”,喷灌的最大面积就是圆的面积(如图),便可以顺利解决这个问题。

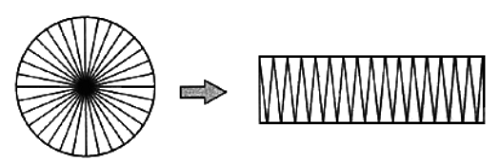

2. 将一个圆剪拼成一个近似的长方形(如图),这个长方形的周长比圆的周长多8厘米,那么这个圆的面积是( )平方厘米。

此题需将圆的周长与面积知识相结合,思考为什么“这个长方形的周长比圆的周长多8厘米”?继而回忆探究圆周长时“化曲为直”的方法,即多出的8厘米就是长方形的两个宽也就是圆的一个直径,那么一个宽就是圆的半径,知道圆的半径是4厘米,问题就迎刃而解了。

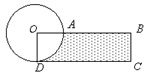

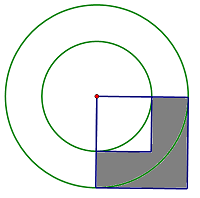

3.如图所示,圆的周长是18.84厘米,圆的面积与长方形的面积正好相等.图中阴影部分的面积是( ),周长是( )。

此题中,“圆的面积与长方形的面积正好相等”,说明就是用了面积探究中的切割术,将圆转换成长方形。因此可以根据圆的周长算出半径,再根据半径得出圆的面积,这个推理并不难;但是阴影部分的面积和周长与圆的面积和周长有怎样的联系呢?需要学生结合图,仔细观察,发现阴影部分的周长是圆周长的1![]() 倍,是圆面积的

倍,是圆面积的![]() ,这样既复习巩固了基本的计算方法,又沟通了知识之间的内在联系,让学生不仅知其然,更知其所以然。

,这样既复习巩固了基本的计算方法,又沟通了知识之间的内在联系,让学生不仅知其然,更知其所以然。

二、对比练习,打通知识内在联系;

数学练习不是孤立存在的,每课时的练习都是相关联的,有前后递进关系,一些复杂的问题涉及综合运用需要适当的整合,可以沟通知识的联系与区别,帮助学生加深对所学知识内在联系的认识,完善知识结构,从而提高学生思维品质,发展核心素养。还可以设计这样的对比练习:

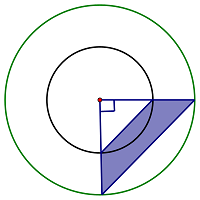

有一个长8厘米,宽5厘米的长方形,

(1)如果在里面画一个最大的圆,这个圆的面积是( ),周长是();

(2)如果在里面画一个最大的半圆,这个半圆的面积是( ),周长是()。

此题(1)问中,学生往往会受“最大”这个词的影响,想到直径最大是8厘米,这个圆的直径可以是8厘米吗?这是学生解决这个问题的“模糊点”。当然,可以先让学生主动尝试,在模糊处允许学生正常犯错,再由学生纠正错误,说明错因:同一个圆内的半径是相等的,不能只考虑长的数量,在这里最大圆的直径是5厘米(如图1)。如果就题讲题到此为止,就错失了它更大的数学价值,因此增加了(2)问,因为有前一小题的思维引领,学生思路会顺畅很多(如图2)。最后将两个问题进行对比,学生会发现在解决问题时要多角度、全方位、综合考虑。另外,计算“一个圆”的周长还是“半个圆”的周长也是审题的重点,半圆的周长是圆周长的一半加直径更是易错点,这样的对比练习将所学知识的重点、难点、易错点融会贯通,更有利于打通知识之间的内在联系,完善知识结构,同时有利于对学生思维的深刻性、逆向性、批判性的指导和渗透,提高学生思维品质,发展核心素养。

(图1) (图2)

三、变式练习,贯通知识本质属性;

数学学科中最富有生命力、最具有统摄力的是数学观和数学方法论,即数学思想。在练习设计时,应重视和加强数学思想的教学,才有利于贯通知识的本质属性,让学生掌握思维方法,促进思维发展。如在扇形面积教学后,可以安排这样一组练习:

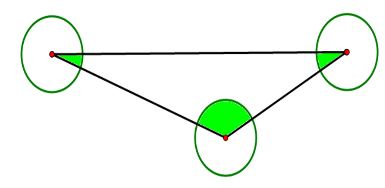

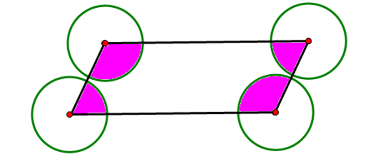

(1)  基本题1:(如图)有3个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积。

基本题1:(如图)有3个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积。

(提示:阴影部分是半个圆的面积。因为三角形内角和是180°。)

(2)  基本题2:(如图)有4个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积.

基本题2:(如图)有4个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积.

(提示:阴影部分面积是一个圆的面积。因为四边形内角和是360°,或者可以把四边形分成两个三角形,180+180=360°。)

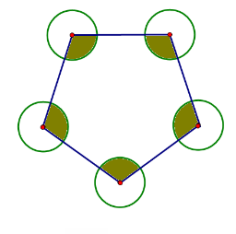

(3)  变式题(如图)有5个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积。

变式题(如图)有5个完全一样的圆,面积都是80平方分米,求阴影部分的面积。

(提示:阴影部分面积=一个圆的面积+半个圆的面积,引导学生可以用分割三角形的方法,也可以试着动手剪拼。)

这样一组变式练习,让学生在观察、比较、思考的过程中感受到这类题目的内涵:圆心角的度数是决定面积大小的根本因素,而圆心角的度数就是多边形内角和度数。这样的练习,让学生更容易把握知识的本质属性,同时也充分挖掘了习题的思维价值,让学生收获了心智的启迪和经验的唤醒。

四、拓展延伸,培养学生迁移能力。

拓展延伸练习是对课堂学习的进一步拓展与深化,基于学习情景,突出课程育人功能,强调在一块知识中形成迁移应用能力。拓展延伸能有效地突破重点、化解难点,让学生获得学习方法、解题策略和数学思想。有些练习如果仔细分析,用好用活能发挥更大的价值。如:

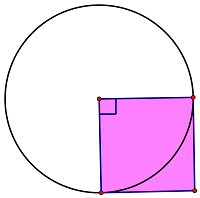

1. 已知正方形面积是10平方厘米, 2. 已知三角形面积是10平方厘米,

求圆的面积。 求圆的面积。

求圆的面积。 求圆的面积。

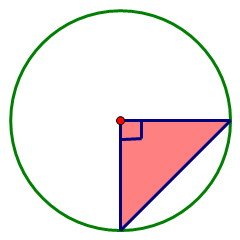

3.已知阴影部分面积是50平方厘米, 4.已知阴影部分的面积是50平方

求圆环面积。 厘米,求圆环面积。

求圆环面积。 厘米,求圆环面积。

这是在圆的面积单元教学后设计的一组拓展延伸题。学生的发展是建立在对基础知识完全理解和掌握的基础上的,练习设计要注重以各种方式将旧知识重新包装起来,提高学生练习兴趣,促进学生积极思考。这组题中1题是基础题,比已知半径算起来还要方便,因为半径的平方是已知的,只要一步计算即可;有了1题的启发,可以把学生带进“最近发展区”,而后面3题的拓展延伸则是落实并加速“最近发展区”的发展。尤其是第4题,大部分学生寻找、计算(R2-r2)时可能存在困难,但问题是思考的动力和方向,随着思考的深入,学生通过观察、猜测、推理、验证等方法仍然可以发现“50乘2”就是(R2-r2),学生对这类知识的认识和理解逐渐深刻。

拓展延伸的练习对学生要求较高,有时根据需要可以利用多媒体手段辅助教学,为学生提供丰富、直观的学习资源,这类题目可以点燃学生主动探究的热情,帮助学生建立空间模型,激发他们的想象力,从而提高学生的数学素养。

总之,练习为学生提供了新的学习机会,使学习再发生;练习为教师了解学生打开了一扇窗,使教学更有效。教师要不断探索,从学生实际情况出发,注重练习整合,突破“见树不见林”的课时思维,精心设计练习,注重练习整合,方能促进学生核心素养的培育。

参考文献:

[1]余文森.小学数学:名师高效教学设计艺术[M].西南师范大学出版社,2010.

[2]阮祥燕.小学数学单元作业的设计与实施[J].基础教育研究,2021(13):69-70.

[3]吕娜,芮志成.“双减”背景下小学数学减负增效的实践与思考[J].教学与管理,2022(14):47-51.

[4]贾福录.设计体现核心素养的基础性作业[J].小学数学教师,2022(05):55-58.

...