家庭食育活动改善学前儿童饮食行为问题的个案研究

摘要

关键词

家庭;食育活动;饮食行为;学前儿童

正文

浙江省教育厅一般科研项目“家庭食育活动对幼儿饮食行为和营养状况改善的策略研究”(编号: Y202249363)

一、问题提出

“食育”最早是在1896年由日本著名医生石塚左玄提出的,是以食物为载体,给予幼儿营养、健康相关知识与理念的教育,并将这种饮食教育延伸到行为习惯及生活方式的养成上[1]。日本关于食育的研究与实践引起了世界各国的广泛关注,欧美等发达国家开展了积极的食育实践,食育已基本进入普及阶段,英国通过开辟学校菜园为学生提供种植、收获和烹饪食物的空间,教师指导学生烹饪帮助学生掌握基本的烹饪知识。美国为学生开设了园艺种植、农场参观、烹饪等实践课程,发起“从农场到学校”的运动[2]。2006年“食育”概念引入我国并引发了广泛的社会关注[3]。随着我国国民生活方式的转变,儿童饮食行为问题所导致的肥胖、营养不均衡等问题在学前阶段检出率越来越高,饮食行为问题成为影响幼儿的身心健康的一大因素,并受到教师、家长的重视,使得在幼儿阶段开展食育活动的呼声也越来越高[4]。2010年,我国在浙江、上海等地开展“食育”的试点,食育开始走进中小学课堂,部分幼儿园也开始探索食育相关的课程与教学实践,2020年,河南省启动100所食育试点幼儿园项目,将幼儿园食育课程推向全省[5]。可见,当前我国已经协调政府、学校这两大主体积极推动食育实践,但在家庭这一环节对食育的推行至今尚未展开。陈旭微通过对幼儿家庭进餐行为主体性影响因素的分析后指出,家长的态度及饮食行为、家长自身饮食及营养知识、对幼儿饮食行为的态度及指导方式等都会影响幼儿进餐行为主体性的养成[6]。笔者认为食育从幼儿园走进家庭是其推进过程中迫切需要解决的问题。

根据布朗芬布伦纳的发展生态学理论,对发展中的幼儿而言,家庭、幼儿园都是其最直接且重要的生态系统,家庭和幼儿园教育的一致性对儿童饮食行为有着关键性的影响[7]。日本在推行食育的过程中不仅对学校的作用进行了规定,还对社区、家庭等不同主体应发挥的作用进行了规定,明确了家庭食育活动开展的主体、目标及内容[8]。

因此本研究吸收国内外食育研究的理论与实践成果,在活动设计方面,将饮食习惯、食物知识、营养与健康知识、烹饪知识、对食物的想象力、农事耕作等纳入食育内容。结合生态学理论,将食育场所放在家庭,由家长执行干预,追求干预的生态化。以一名中班儿童作为干预对象,开展为期2个月的家庭食育活动,探讨家庭食育活动对改善儿童饮食行为的作用,以期挖掘家庭中的食育资源,拓宽食育活动空间。

二、研究对象的选择

(一)量表初筛

选择研究对象的工具是:2012年杨显君等编制的学龄前儿童饮食行为量表CPEBQ,经检验,该量表具有较好的信度和效度,能够较全面地反映幼儿的饮食行为,适合于我国3-6岁学龄前儿童饮食行为的测量,可作为学龄前儿童饮食问题的早期筛查工具[9]。选择研究对象的程序:首先,采用学前儿童饮食行为量表CPEBQ进行筛查,选出不良饮食行为倾向较高的幼儿。然后,根据家长访谈和研究者观察确定干预对象。

经过量表初筛,确定个案为江苏省镇江市某幼儿园中班的一名男孩,代名为帅帅,4岁6个月。

本研究参考量表制定者杨显君等对603名3~6岁儿童饮食行为的调查结果[10],将个案原始分数转化为Z分数。从表1可以发现,帅帅在学前儿童饮食行为7个分量表上的得分有一定的差异,帅帅在挑食、食物响应、不良进食习惯三个维度得分较高,Z分数均超过1个标准差,可初步确定为本研究的干预对象[11]。在这三个维度中,挑食和不良进食习惯尤为严重,Z分数为2.58、2.60。

表1干预对象学前儿童饮食行为问卷原始得分及其Z分数

挑食 | 食物响应 | 不良进食习惯 | 过饱响应 | 外因性进食 | 情绪性进食 | 主动进食能力 | |

原始分 | 4.4 | 1.83 | 4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 3.33 |

Z分数 | 2.58 | -1.50 | 2.60 | 0.96 | -0.49 | -0.62 | 0.78 |

(二)家长访谈

个案A妈妈的描述:在家中,帅帅吃饭很慢,嘴巴喜欢慢慢嚼,一边吃一边玩,3岁的时候妈妈强迫他坐在餐椅上吃,现在他坐在餐椅上吃一会就跑到地垫上,一边玩他小汽车一边吃。家长担心幼儿进餐时间过长导致饭菜变凉,冬天不让其自己吃饭,由家长喂饭。在幼儿园,帅帅吃饭总是班里最慢的,饭菜凉了也没吃完,于是家长嘱托老师饭菜凉了就倒掉,所以帅帅在幼儿园每餐都会剩饭。在食物的选择上,帅帅爱吃粥和米糕此类碳水含量高的食物,蔬菜、肉类、蛋类奶类选择较少,蔬菜只能接受西兰花和西红柿。帅帅饮食口味偏甜,比如西红柿炒鸡蛋一定要放很多糖,做成甜口他才会吃。另外,个案的奶奶补充说,帅帅经常把没有嚼烂的肉吐在养生壶、花盆、垃圾桶这些地方。

(三)研究者观察

通过对帅帅进餐活动进行观察,基本上验证了家长的描述,研究者在观察过程中还发现帅帅在使用勺子时经常会出现尺侧抓握的情况,在吃瘦肉及带梗蔬菜时会直接吞咽或者吐出口外,这说明其精细动作及咀嚼能力发展不足。

可见,从量的角度而言,帅帅在学前儿童饮食行为问卷上的挑食、食物响应、不良进食习惯得分均超过1个标准差。从日常饮食行为上来看,帅帅具有如下特征:1.有严重的挑食、偏食行为,能接受的食物种类少,饮食单一且偏甜;2.在家庭中,不良进食习惯比较严重,主要表现在吃饭时注意力不集中,吃饭时玩玩具,吃饭慢;3.独立自主进食的能力较弱,主要表现在使用餐具的内力及咀嚼能力发展不足。经过综合考察,我们认为,帅帅饮食行为问题较典型,可以作为本研究的干预对象。

三、研究方法

(一)单一被试实验ABAB设计

根据个案饮食行为情况及特点,进行家庭食育活动的干预处理,在干预前一段时期测量记录个案的饮食行为作为实验的基线水平,此阶段即实验的控制阶段。在下一阶段进行家庭食育活动的实验处理,并测量记录个案的饮食行为表现。接着,再返回控制阶段的条件,即不作任何实验处理,测量记录个案的饮食行为表现。紧接着,再次引进实验处理,测量记录个案的饮食行为表现。如果个案的饮食行为从控制期A到实验期发生变化,当实验处理消失时,即回到控制期A的条件,其饮食行为也回到控制期A的状态或者有回到控制期A的趋势。而当实验处理再次引进,其行为又再次发生变化,则可将个案饮食行为变化归因于实验处理,而非偶然因素[11]。

(二)实验变量

本实验的自变量为家庭食育活动,因变量为个案饮食行为的变化。因变量的测量采用问卷法和观察法相结合的方法。问卷采用杨显君等编制的学龄前儿童饮食行为量表CPEBQ[9]。

观察法采用自编的《学前儿童饮食行为观测表》对个案A目标行为进行观察。观测表是根据个案自身饮食行为和家长的描述,在学龄前儿童饮食行为量表CPEBQ的基础上编制而成[12]。包含挑食偏食行为、进餐专注力、自主进食能力3个维度。每个维度都包含特定的不良饮食行为,并进行了操作定义。研究者观察并记录个案在进餐中所表现出来的行为,5分钟为一个时间段,每60秒记录一次,出现典型行为记“1”分,否则记“0”分。另外,由家长记录幼儿每日午餐进食总时长。

实验中可能遇到的无关变量有家长实施干预活动的质量、家长的期待效应等[13]。为减少这些无关变量的干扰,我们对家长预先进行培训。在实验过程中,定期对干预家长开展家庭食育活动实施指导,另外除家庭食育活动外,不对幼儿进餐给予其他方式的引导;干预家长对实验结果不作预先期待,以减少实验者效应。

(三)实验程序

按A1一B1一A2一B2的顺序进行干预实验。基线观察1(A1),时间为1—2周,待被试行为基本稳定后进行家庭食育活动干预。家庭食育活动干预阶段1(B1),由个案母亲按研究者设计的食育活动严格实施,为期4—5周。基线观察2(A2),撤销对个案的干预,为期l一2周。家庭食育活动干预阶段2(B2),同干预1(B1),为期4—5周。在个案每日午餐时选取15分钟作为目标行为的固定观察时间,研究者观察并记录个案在进餐中所表现出来的行为。在干预结束后由家长填写学龄前儿童饮食行为量表CPEBQ。实验数据使用中文Excel和SPSS23.0进行统计处理。

(四)干预目标

在干预期之前,研究者对个案进行了为期7天的基线期的观察,初步确定了干预目标。

1.掌握进食技能,提升自主进食能力

培养幼儿良好的餐桌礼仪、进餐技能。坐姿良好、安静有序,会正确使用餐具,掌握正确的咀嚼方法。使幼儿能够在进餐过程中获得积极的自主性体验。提高幼儿进食的积极性和主动性。

2.改善不良进食习惯

固定进餐地点,能够坐在自己的餐椅上完成整个进餐过程;进餐时看电视、玩玩具、含饭不咀嚼的频次降低;进餐时间从干预前的半小时以上缩短到半小时以内。

3.提高饮食质量,均衡营养

通过前期综合分析,研究者认为个案存在较高程度的挑食行为倾向。希望通过干预,帅帅愿意尝试新的食物;能够接受的食物种类逐渐增多,从干预前每顿只吃某种特定食物到能够吃完餐盘里的3至5种食物;能够在家长不强迫的情况下做到不剩饭。

四、实施过程

(一)基线期1

在基线阶段1,研究者不作任何干预,帅帅在进餐过程中的饮食行为主要表现为明显的挑食;进食食物种类单一,主食摄入多,蔬菜、水果及肉类摄入较少;吃饭不专注,进食时间长,需要家长不停提醒;吃饭地点不固定;自主进食能力差,总是需要大人喂食。

(二)干预期1

在为期四周(共20天)的干预期中,每周根据实际情况针对具体的饮食行为设计食育活动,根据个案完成情况设计下一阶段的食育活动。每个阶段有不同的干预分目标,干预目标呈递进关系,最终为干预总目标的实现服务。

1.干预期第一阶段

干预目标:(1)促进亲子互动,营造轻松的家庭进餐氛围;(2)提高家长对个案饮食行为的认识,意识到自己的错误态度和不良喂养方式;(3)激发幼儿对食物的好奇心与想象力,引导幼儿尝试不同食物。

第一阶段只进行食育绘本阅读,以亲子共读的形式开展,绘本阅读作为个案餐前活动安排在午餐和晚餐前,每次阅读时间保证在10分钟以上,持续两周。最关键的第一步是针对儿童的饮食行为问题选择合适的食育绘本,一方面要能让家长和幼儿能够在绘本中看到自己和主人公的相似性[14];另一方面要能够充分激发幼儿对食物的好奇心与兴趣。考虑到个案的挑食行为倾向性最高,第一阶段绘本共4本,分别是《我绝对绝对不吃番茄》《吃掉你的碗豆》《爱挑食的小狐狸》《水果们的晚会》。第二步,亲子共读。以家长陪伴阅读、幼儿自主阅读、幼儿自主讲述的形式进行。在阅读过程中,家长需要注意画面重要信息,观察个案的情绪状态变化。在个案对画面中的食物表现出好奇或兴奋的情绪状态时,家长通过提问策略引导[15]。比如,帅帅妈妈在给帅帅读《我绝对绝对不吃番茄》这本绘本时,当讲到火星上的橘树枝时,帅帅立马在沙发上跳起来,边跳边喊着“火星上的橘树枝”。妈妈立马问“对啊,帅帅想尝尝木星上的橘树枝是什么味道吗?”如果得到幼儿的肯定回答,家长需要在下一餐中准备这种食物。

2.干预期第二阶段

干预目标:(1)增加幼儿对食物本体的认知,丰富饮食经验;(2)增强幼儿进餐技能,提升自主进食能力,降低幼儿被动喂养频率;(3)增强幼儿进餐专注性,减少进餐时看电视、玩玩具、含饭不咀嚼等行为。

第二阶段食育活动以绘本阅读+实践的形式开展。此阶段绘本选择要求画面充满童趣的同时,还要有食材选购、准备、制作的故事背景,通过画面表达食物具体制作的过程。经过筛选,共确定3本,分别是《可乐饼做好了》《香喷喷的乌冬面》《一起来做晚霞饭》。绘本中实践内容和操作难度逐渐递增,符合“最近发展区”原则。另外,这一阶段绘本阅读要求在前一阶段基础上,减少家长的讲解,增加个案自主阅读与讲述,目的是让幼儿更加熟悉绘本的内容与故事情节[16]。家长在幼儿阅读与讲述绘本时观察幼儿情绪变化,抓住幼儿兴趣点,根据绘本内容,与幼儿共同参与食物的准备与制作。在实践活动开始前由研究者根据幼儿的身心发展水平对幼儿和家长的操作内容作出明确的分工,并指导家长为幼儿提供合适的操作工具,确保幼儿能在活动中集中注意力,有目的、有方向地完成自己的“工作”。去市场购买食物时,家长让幼儿认识各种食物,传达各种食物的营养价值,并让幼儿来选择今天的食材。在食物制作时,家长随时通过幼儿“工作”中出现的状况、问题适时讲解食物的知识,工具的使用等,传达正确的饮食观念。美食制作完成后,由幼儿将食物端上餐桌与家人共同分享。在操作过程中,家长及时给予幼儿表扬。

(三)基线期2

在这一阶段,研究者不再有意安排家庭食育活动,将食育绘本替换成其他类型的绘本,并且不再让帅帅参与到食物的准备与制作工作中,用他感兴趣的“汽车王国”来代替。结果发现,帅帅自主进食的频率开始降低,进餐时他开始要求到爬爬垫玩小汽车。为了减少干预阶段1对实验效果的干扰,研究者提出,让奶奶来参与这一阶段的喂养。奶奶对于帅帅提出的要求尽量满足。与基线阶段1不同的是,在大人做饭时,她开始喜欢旁观别人制作食物,显示出想加入但仍缺乏自信的表情。

(四)干预期2

干预目标:(1)增加幼儿食物本体以外的认知;(2)在耕作体验中获得对食物敬畏与感恩的情感。

考虑到帅帅的实践兴趣,这一阶段食育活动仍以绘本+实践的形式展开。与干预期1第二阶段活动内容基本一致,不同的是,为了让帅帅对食物有更深刻的认知,知道食物是来自大自然,需要阳光、空气、水。在此阶段的基础上增加了新的实践形式——种植活动,种植活动同样以绘本+实践的形式开展,我们选择的绘本是《妮妮的蒜苗》,亲子共读时间安排在上午,家长需要在阅读时引导幼儿产生探索的兴趣,并为幼儿创设种植的环境,提供种植的工具。在种植过程中引导幼儿观察大蒜的形状与味道、观察蒜苗生长的变化,探索蒜苗生长的条件。在蒜苗成熟后家长与幼儿一起收获、处理并完成一道蒜苗的烹饪。从帅帅对蒜苗发芽的提问,再到蒜苗生长的提问,最后到蒜苗味道的提问,可以看出幼儿对食物的兴趣不再仅仅停留在对食物形态、颜色的想象,而是发现了食物更多的“秘密”,对食物本身产生了更深层的想象。

经过为期4周的如上干预,帅帅的挑食和喂食行为明显减少,独立自主进食行为明显增多,进食时长降低,能够自主选择食物,每餐食物的种类也逐渐增多。

五、家庭食育活动实施效果

(一)学龄前儿童饮食行为量表的结果分析

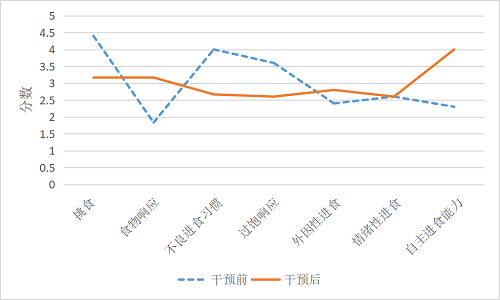

从图1见,帅帅干预后在学龄前儿童饮食行为量表中各个分量的得分出现了不同程度的变化,挑食、不良进食习惯、过饱响应三个维度得分较干预前均有所下降,食物响应、主动进食能力得分有所上升,外因性进食略有上升,情绪性进食几乎无变化。

图1个案饮食行为变化趋势

(二)学前儿童饮食行为观测表的结果分析

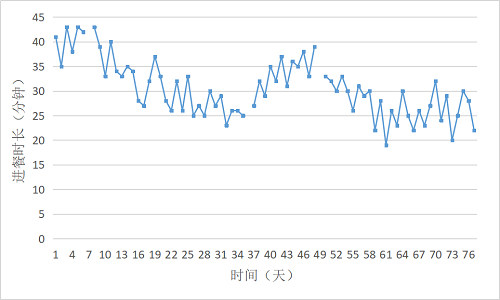

帅帅在实验中四个阶段的午餐进餐时间的变化如图2。从中可见,帅帅在Al的午餐进餐时长一般在35分钟以上。

在B1的开始阶段,仍然保持基线水平,后来稳步下降,在干预的第3周下降至30分钟左右,连续几天接近或达到25分钟。在A2开始阶段,进餐时间有略微上升,随着时间的推移,上升至35分钟左右并在此水平徘徊。在B2开始,帅帅的进餐时长稳步下降,经过反复波动后基本稳定在25-30分钟之间。通过对四个阶段均值所作的差异检验表明,B2与A1和A2具有显著性差异,而与Bl没有显著性差别,再度表明干预的效果。

图2个案进餐时长变化

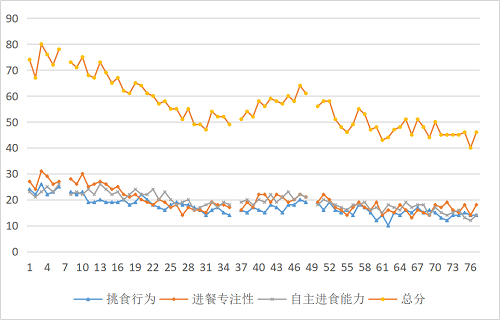

为了综合考察个案饮食行为的动态变化趋势,对个案在4个阶段《学前儿童饮食行为观测表》上的得分进行统计,分为饮食行行为观测总频次变化和各分项频次变化。由图3可知,横坐标为行为观测的时间,纵坐标为个案饮食行为观测频次。

图3个案饮食行为观测频次变化情况

A1阶段,个案挑食行为、进餐专注性、自主进食得分均处在较高水平。B1阶段,挑食行为得分迅速下降,且最终稳定在17分左右;进餐专注性及自主进食能力得分在B1初始阶段没有明显变化,进餐专注性从第17天开始出现下降趋势,自主进食能力在B2末期(第25天)呈现下降趋势,且稳定在18分左右。A2阶段,自主进食能力和进餐专注性得分有所上升后保持稳定。挑食行为在A2初始阶段并未出现明显变化,在A2末期略有上升。B2阶段3个维度均呈稳定下降趋势。

通过与个案母亲交流,研究者得知,帅帅有一段时间很爱吃胡萝卜,但是现在一口也不吃。研究者意识到帅帅的挑食行为即拒绝某些食物可能并非接受不了食物本身的味道和质地。在后来的进餐过程中,帅帅妈妈有意识地改变了自己的喂养行为,她告诉帅帅“紫菜是长在大海里的草,紫菜汤是大海的味道”。帅帅听到“大海的味道”,立马对紫菜产生了兴趣。在那一餐中,帅帅喝完了紫菜汤,但由于咀嚼不充分导致紫菜无法顺利吞咽。因此在干预的初始阶段挑食行为出现了变化,而自主进食能力未表现出明显的变化。研究者分析,自主进食能力的提升不仅依赖幼儿的主观能动性,还需要幼儿手部精细动作和咀嚼能力的同步提升[17]。仅仅依靠绘本阅读,幼儿的这两项能力未能得到有效的发展。种植活动及食物准备与制作活动的实施,增强了幼儿的注意力,促进了幼儿手眼脑协调能力的发展,提升了其自我服务及自我管理的能力。

六、对策

综上所述,干预取得了如下的效果:1.在ABAB实验设计中,帅帅的不良饮食行为频次在四个阶段呈现出如下趋势:较高一逐渐降低一缓慢上升一反复曲折后稳步降低。进餐时长呈现出高-低-高-低的变化规律。这种变化趋势与倒返实验因果假设的规律基本吻合,说明帅帅饮食行为的改变源于家庭食育活动的干预。统计检验表明,B2与A1和A2有极显著差别,进一步说明家庭食育活动的干预作用。2.对食物的兴趣增加,探索的动机增强,进餐专注力增加。3.挑食行为明显减少,进食的主动性增强,自主选择食物的意愿增加。4.独立自主进食的能力增加。进食技能增强,喂食行为明显减少,并且进餐结束后能够主动将餐盘送到水池。5.营养状况得到改善,蔬菜、水果、肉类等食物的进食频率增加。可见,家庭食育活动可以提高幼儿进食技能,增强幼儿自主进食能力,改善挑食、进食不专注等不良饮食行为,帮助幼儿养成良好的进餐习惯,改善饮食质量,提高营养状况,基本达到了预期的目的,验证了研究的假设。

食育的推进不仅要从幼儿园层面展开,也要从家庭层面展开。儿童期是幼儿饮食习惯养成的关键时期,家庭是幼儿重要的生活基地与教育场所。基于上述研究结论,研究建议家庭食育活动需要以激发幼儿内在潜能为核心,让幼儿自主建构饮食经验,形成良好饮食习惯;以促进家长自我学习为手段,提升家长饮食指导能力;以提升食育效果为目标,挖掘家庭、幼儿园食育资源,形成教育合力。

(一)以激发幼儿内在潜能为核心,在家庭食育中培养幼儿自我效能感

在本研究中,家庭食育活动是干预的切入点,也是贯穿始终的干预活动,以食育绘本阅读、家庭食物的准备与制作、种植活动的形式开展,在活动实施的过程中,绘本阅读又为其他两项活动创设了活动开展的具体情境。

从蒙台梭利的观点而论,幼儿是在有准备的环境中,通过自主“工作”来获得身心的发展的,如果成人把幼儿看作是一个时时需要照顾的无能的人,过度地干涉或保护,习惯于强迫或替代幼儿去做一些事,反而会扼制幼儿的内在潜能,使幼儿成长过程中的有益行为逆向发展[18]。反观许多存在饮食行为问题的幼儿家长,他们并未给幼儿提供“有准备的环境”,而是通过强迫、哄骗、喂食的方式试图改变幼儿的行为,导致幼儿的饮食行为问题非但得不到改善,反而愈演愈烈。

对于儿童而言,食育绘本的吸引力远大于父母的说教。一方面,绘本能够激发幼儿对食物的想象及兴趣,使幼儿愿意尝试不同食物[19]。食育绘本中图画的直观形象性不仅契合幼儿的心理需要和审美标准,更能激发幼儿的思维及想象力,进而使幼儿对食物本身产生好奇心和探索的欲望,而这种好奇心和探索欲正是幼儿尝试食物的内在驱动力。另一方面,绘本为食物制作等活动创设了具体的情境。绘本的图像叙事符合儿童认知规律,故事内容贴近幼儿的生活实际[20],比如小小厨房食育绘本,更多是以故事+实践为主。画面增加了奶奶带领两个小朋友制作食物的故事背景,通过画面表达食物具体制作的过程,并最后增加了手绘食谱,绘本由此成了家长与幼儿共同进行食育实践活动的潜在的“脚本”,家长可以带着小朋友直接跟着实践。在家庭食育活动的开展中,家长要注意挑选优秀的食育绘本,为幼儿创设具体的活动情境,导引出儿童的内在潜能,促进幼儿饮食行为向积极的方向自主发展,而不是通过成人的“帮助”去妨碍幼儿自我建构的过程[21]。

皮亚杰的发生认识论揭示了实践在儿童认识发展中的根本作用,他认为活动在人的智慧、思想、认识和行为的发生发展中起着建构作用[22]。在家庭食育活动中,家长可以多带幼儿一起去菜场或超市选购食材,给幼儿决定的权利与选择的自由,主动参与家庭的食物选购能让幼儿能够充分感受到自主性,并在选购过程中了解并逐步掌握食物种类、搭配、食品安全等的原则和基本知识。让幼儿通过切身的烹饪体验自己主动建构劳动经验的过程。幼儿对自己制作的食物有一种特殊的感情[23]。利用这一特点,让幼儿参与到家庭食物的制作,参与帮厨活动,让幼儿在亲历实践和动手操作的过程中自主建构起关于食物的认知。让原本抵触和接触少的食物变成幼儿熟悉的食物,从而改变其对待这些食物的态度,增加对这些食物的喜好程度。对于因为不能够熟练使用餐具而影响进食速度的幼儿来说,通过食物制作刺激幼儿小肌肉发展,从而促进幼儿手部精细动作的发展,在提高进餐技能的同时强化幼儿自我效能感[24]。家庭食育还可以利用充分利用种植活动,让幼儿从对食物本体的认识拓展到食物产生和生长的过程,并将这一过程与自然环境和自然规律联系起来,生发对大自然敬畏与感恩的情感体验。饮食知识、进餐技能、饮食习惯是幼儿产生食物情感的基础,而对待食物情感又会主导幼儿的饮食行为,一旦幼儿有了积极的食物情感,便会更加激发其产生正向的饮食行为,在正向饮食行为中又能进一步促进饮食知识的获、饮食技能的获得及良好饮食习惯的养成,在这样循环往复的过程中,使幼儿的饮食行为在螺旋式上升的过程中得到改善[25]。

(二)以促进家长自我学习为手段,提升家长饮食指导能力

幼儿的饮食行为与家长的喂养行为有很大关系[26]。而家长的喂养行为又与其教育理念和营养知识密切相关[27]。情境理论认为,认知是发生在特定的情境中的,学习在真实的情境中进行会更有效[28]。家庭食育活动恰好为家长创设了真实的学习情境,不同幼儿的饮食行为问题是不同的,家庭食育活动是由家长来实施的,家长在通过尝试使用新的教育方法后,要能够看到幼儿在饮食行为上的变化,察觉到幼儿的自主性与发展的可能性,改变自己对待孩子的态度及原先错误的饮食指导行为,更好地把握幼儿身心发展的特点和饮食教育的指导方法。

另外,家长作为成人学习者,学习具有一定的目的性及主动性,因此在实施活动的过程中,家长要能够清楚地认识到自己的目标,有针对性地学习营养及教育相关的知识;并运用学习到的知识去指导幼儿的饮食并及时反思自己的教育行为并寻求帮助和改进[29]。

通过家庭食育活动推动家长与幼儿之间的沟通,促进家长的自我学习,提高家长的角色胜任力,强化家长的教育责任感,提高家长对幼儿饮食行为问题的认知力和指导力。

(三)以提升食育效果为目标,挖掘家庭、幼儿园食育资源

将食育延伸至家庭,整合家庭资源,使幼儿园食育课程与家庭食育活动形成合力[30],为幼儿创设更优质、全面的食育环境。与幼儿园食育课程相比,家庭食育活动具有独特的优势。第一,家长可以利用幼儿在家庭生活中的任何时间对其开展食育活动,不管是食物制作,还是种植活动,都可以充分利用幼儿最真实的日常生活中的各种资源开展。而幼儿园食育课程的实施会受到人员、场地、设施的限制。第二,家庭食育活动可以让幼儿获得更加完整、真实的劳动体验。以种植活动为例,从播种、灌水、施肥、除草、收获的果实再经过烹饪,直到与家人分享。食物的准备与制作,幼儿同样体验到从采购,到食物端上餐桌的完整过程。幼儿经历了完整的种植过程,家庭食育活动利用幼儿真实生活中的资源广泛开展,为幼儿提供充足的时间与空间,让其可以体验到完整的劳动过程,自主建构起对食物的认知与情感。

另一方面,教育应该是一个“泛在”的现象,“泛在”是一种任何地方、任何时刻都存在的现象[31]。食育不可能简单地依靠绘本阅读或烹饪游戏的开展就能使活动有效地展开并收到立竿见影的效果。另外,家庭食育活动绝不是短暂浅显的劳动体验,以种植活动为例,对于种植收获的果实才会发自内心地去珍惜。了幼儿囿于能力,往往需要更多的练习才能收获成果,残缺的经验使幼儿无法获得完整的成果。

家庭食育活动与幼儿园食育课程或在各类教育教学活动环节中融入饮食教育存在一定的差异。家庭食育活动在内容上强调丰富性与生活化,在形式上强调变通性与实践性,在情感体验上强调完整性[32]。单一的食育内容无法满足幼儿的学习需要,匮乏的情感体验不符合幼儿的学习方式,只有在实践中让幼儿尽情活动、尽情感受,才能成为食育最理想的场所、最便捷的方式。

参考文献:

[1] 贾凝.日本食育的历史发展及启示[J].福建教育.2019,(50):23-24.

[2] 侯鹏,王灵恩,刘晓洁,等.国内外食育研究的理论与实践[J].资源科学.2018,(12):2369-2381.

[3] 李晓燕.中国传统饮食文化融入食育路径研究[J].食品与机械.2021,(10):181-184.

[4] 孙晶晶,罗丽丝,崔继华,等.学龄前儿童饮食行为与生长发育及其相关性分析[J].中国妇幼健康研究.2022,(5):85-90.

[5] 佚名.河南省实验幼儿园食育课程简介[J].学前教育研究.2021,(1):2.

[6] 陈旭微.幼儿家庭进餐行为主体性影响因素分析[J].陕西学前师范学院学报.2017,(7):75-82.

[7] 刘金花.儿童发展心理学.第3版[M].华东师范大学出版社,2006.

[8]糸川永利子.食育普及のためのプランターキットサービスの提案と検証[D].东京慶應義塾大学,2011.

[9] 杨显君,江逊,张玉海,等.学龄前儿童饮食行为量表的编制与评价[J].中国儿童保健杂志.2012,(8):682-685.

[10]杨显君.学龄前儿童饮食行为量表的编制与评价[D].第四军医大学,2013.

[11]李文玲.教育与心理定量研究方法与统计分析[M].北京师范大学出版社,2008.

[12] 凌辉,杨钰,刘朝莹,等.行为契约法改善小学生学业拖延的个案研究[J].中国临床心理学杂志.2020,(4):861-866.

[13] 叶平枝.幼儿社会退缩游戏干预的个案研究[J].学前教育研究.2006,(4):10-15.

[14] 李敬萍,任安霁,吴卫子,等.漫画及绘本艺术在儿童健康管理中的应用研究进展[J].解放军护理杂志.2019,(7):63-65.

[15] 连福鑫,郭昱.情绪主题绘本教学改善高功能自闭症儿童情绪归因能力的个案研究[J].中国特殊教育.2019,(10):52-61.

[16] 徐美娥.利用绘本进行幼儿创意戏剧表演的探索[J].学前教育研究.2015,(2):64-66.

[16] 徐丹.利用绘本进行幼儿创意戏剧表演的探索[J].新课程: 上.2017,(11):55.

[17] 熊雷欣,夏巍,卢清.南充市3-6岁幼儿精细动作发展水平调查[J].陕西学前师范学院学报.2015,(5):22-25.

[18]Montessori,M.童年的秘密[M].蒙台梭利丛书编委会,译.中国妇女出版社,2012.

[19] 修云辉.膳食营养在特殊儿童心理强化中的应用——评《幼儿饮食教育绘本》[J].中国油脂.2021,(1):155.

[20] 周子渊.“图像驱动”与“故事驱动”:少儿绘本出版的双重动力[J].编辑之友.2017,(11):20-24.

[21] 徐皇君.让孩子在有准备的环境中成长[J].学前教育研究.2014,(3):64-66.

[22] 皮亚杰. 发生认识论原理[M].王宪钿,译.商务印书馆,1981.

[23] 张艳君,李徽.亲子食物制作活动让幼儿爱上美食[J].中国教师.2021,(S1):47.

[24] 刘国颖.幼儿园食育教学存在的问题及对策探究[J].教育观察.2021,(24):63-65.

[25] 熊敏,朱莉琪.儿童青少年饮食自我效能感及健康行为调查[J].中国公共卫生.2013,(9):1276-1278.

[26] 袁静,杨显君,张昊,等.学龄前儿童照护人喂养行为与儿童饮食行为相关性研究[J].中国儿童保健杂志.2019,(3):244-247.

[27] 夏欣,王春丽,吴维超,等.深圳市学龄前儿童饮食行为问题的健康教育效果评价[J].中国健康教育.2015,(11):1049-1051.

[28] 李昊天.心理学与人类学视角下的情境学习论比较研究[D].西南大学,2014.

[29] 雷洁超,李美琪.“父母学院”引领家长找准家庭教育方向[J].人民教育.2022,(18):46-47.

[30] 彭援援,葛新斌.家校教育功能异化问题探究[J].教学与管理.2019,(10):15-17.

[31] 陈琼,柳友荣.高质量幼儿劳动教育的价值追求与实践理路[J].中国人民大学教育学刊.2021,(4):125-137.

[32] 张磊,倪胜利.身体视域下的劳动教育:文化内涵、价值意蕴与实践路向[J].国家教育行政学院学报.2019,(10):88-95.

...