人地协调观核心素养培养路径的实践研究——以区域农业可持续发展为例

摘要

关键词

人地协调观;路径;可持续发展

正文

课程标准是地理教材编写的指引,是育人理念的源泉,是教学路径的依据,是学习评价的准绳。随着《普通高中地理课程标准(2017版)》的制定发布和修订完善,基于新课标和新教材的地理核心素养的培育成为近年来教学研究的热点。“人地协调观”作为地理四大核心素养中的核心,渗透着地理学科的基本价值理念,是地理教育教学的灵魂,更是吸引了众多一线教师的实践研究。

一、人地协调观的内涵解析

(一)人地协调观的内涵要素

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)解读》指出,人地协调观是指人们秉持正确价值观和必备人格,其主要由三个维度和四大观点共同组成。三个维度指“地对人的影响”、“人对地的影响”和“人地协调”,四大观点指资源观、发展观、人口观和环境观[1]。拥有良好的人地协调观素养有助于人类更加全面、科学、灵活地分析、认识和解决人地关系问题,帮助人类遵循自然规律,因地制宜开展生产生活,实现人地关系协调发展。

(二)人地协调观的内在逻辑

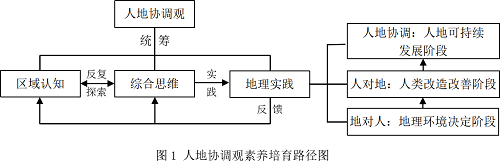

地理学科核心素养包括人地协调观、区域认知、综合思维和地理实践力,其共同作用于学生个体,将主要外显在知识认知、关键能力、必备品格和价值观念四方面[2]。其中价值观念是核心,在地理学科核心素养中对应的是人地协调观,并且人地协调观能深刻影响学生关键能力和必备品格的实现。关键能力和必备品格是相互渗透和彼此交融的,共同对应的是区域认知和综合思维两种基本思想和方法,是分析和理解地理过程、地理规律、人地关系系统的重要思维方式和能力。地理实践力体现了地理学习情境的真实性,强调价值观念、关键能力和必备品格都需要在真实的环境中经过考察、实验、调查等方式进行的寻找、探索和解决。因此,地理核心素养是在人地协调观的统筹下,在真实情境中的利用区域认知和综合思维两种基本思维方法反复探索,处理和解决人地矛盾问题,先后经历地理环境决定阶段、人类改造改善阶段和人地可持续发展阶段的三个过程,最终形成良好且和谐的人地关系(图1)。

二、农业开发的人地协调观

地理教学阐释人地协调观立足真实情景,注重区域认知;分析区域要素,体现综合思维;讲究区域调查,彰显地理实践。农业作为联系自然环境和社会经济两大地理要素的重要纽带,其开发过程也要立足真实情景,经过综合分析,不断开展实践探索,寻找适合本地区规模化种植的农产品。因此,人地协调观核心素养的落实与区域农业开发的研究具有极为一致性的内在逻辑联系。本文以阿克苏沙雅县农业发展历程为例,开展人地协调观核心素养培养路径的实践研究。

(一)沙雅县人地关系三个阶段概况

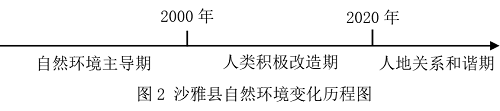

近30年来,随着当地社会经济的发展,新疆沙雅县自然环境发生着巨大的变化。大致经历了三个阶段(图2)。

1.自然环境主导期

自然环境主导期是一种靠天吃饭的状态,沙雅县地处39°31′~41°25′N,81°45′~84°47′E,位于天山中段以南,塔克拉玛干大沙漠的北缘,塔里木河中游,海拔946~1050m。沙雅县远离海洋,属典型的大陆性暖温带干旱气候,具有气候干燥,风沙频繁,降水稀少,蒸发量大,昼夜温差大,夏季干热,冬季干冷,加上东、南、西三面被沙漠和荒漠包围,生态环境极其脆弱。气候的变化必将对水资源的开发利用和当地的社会经济产生重要的影响。

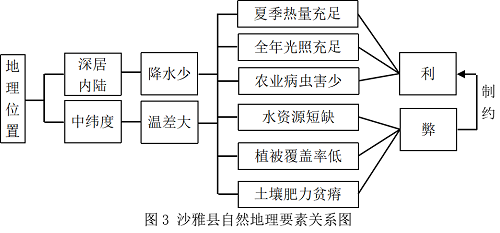

2000年之前,由于自然环境的限制性因素没能有效治理改善,当地水资源严重短缺问题、低植被覆盖率情况下的严重风沙问题、盐碱化严重的贫瘠土壤问题都制约着农业的发展,使得具有优势的热量、光照和病虫害等自然条件无法有效发挥,致使当地早期农业发展停留不前,农业生产深受自然地理环境的制约(图3)。

因此,沙雅县在自然环境主导期期间的农业生产表现为灌溉设施缺乏、过度放牧和过度开垦,严重依赖于自然地理环境的相对粗放和自给自足的农业发展阶段。

2.人类积极改造期

2000年1月,国务院西部地区开发领导小组成立,并召开西部地区开发会议,研究加快西部地区发展的基本思路和战略任务,部署实施西部大开发的重点工作。自此之后,沙雅县自然地理环境改造方便得到了积极投入(表1),人类对地理环境的影响越来越明显,原有限制性的自然条件得到了有效的改善。

表1 沙雅县农业生产条件限制性条件及治理措施

自然环境限制性因素 | 措施 | 可能引发的次生问题 |

水资源短缺 | 1.跨流域调水;2.地下水开采; 3.节水型技术;4.…… | |

土地荒漠化 | 1.生态林工程;2.退耕还林; 3.合理载畜;4…… | |

土地盐碱化 | 1.转变灌溉方式;2.覆膜减少蒸发; 3.使用化学试剂;4.…… |

截止2020年左右,沙雅县各级渠道总长度达3980公里,水利设施建设不断完善,水资源得到合理的开发和利用;森林覆盖率由2000年的3.9%增长到2020年的7.14%,植被覆盖率大有改善;耕地面积由2011年的77.84万亩增加到2020年的240万亩,荒漠化和盐碱化得到有效的治理。沙雅县代表性农作物产量取得了大幅地增加(表2),农业生产进入了快速发展期。

表2 沙雅县不同年份棉花和核桃产量(单位:吨)

2002年 | 2012年 | 2022年 | |

棉花 | 4500 | 112000 | 257000 |

核桃 | 75 | 1800 | 39400 |

3.人地关系和谐期

虽然2000年至2020年沙雅县的自然地理环境比之前大有改进,但是随着社会经济的不断发展,水资源的缺口量也在不断增加,农业生产中农药化肥的使用和非降解地膜的大量使用,土壤的污染问题也在凸显。与人地关系的协调发展还有一定距离,因此,在2020年左右沙雅县进一步加强生产技术的提升,做好土地平整工作、引洪渠定期清理,修建拦洪坝,推动滴灌和喷管的普及。每亩实际用水比2017年减少82立方米,渭干河灌区引水总量减少2200万立方米,灌溉水利用系数由项目实施前的0.49提高到0.68。农业生产节省的水资源,优先用于新增人工生态林和自然生态灌溉,有效保护了生态环境。沙雅县森林资源总面积533.33万亩,其中生态公益林面积为491.07万亩,森林覆盖率达9.1%,湿地资源56.96万亩,野生动物资源178种,野生植物资源294种,塔里木河上游湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候、维护生物多样性等方面的生态功能不断得到加强。

(二)课堂教学人地协调观流程实践

根据沙雅县农业发展的三个阶段的真实情境,在地理教学过程中进行有序整合,形成了如下的教学环节来落实人地协调观素养。

环节 | 教师 | 学生 | 设计意图 |

新课导入 | 播放沙雅县近30年发展变化的视频。 | 观看视频,感受沙雅县发展的不同阶段自然环境的差异、人地关系的变化、生产生活面貌的状态。 | 理解人地协调观的三个维度:地对人的影响、人对地的影响和人地协调 |

自然环境 主导期 | 引导学生回忆2000年之前沙雅自然环境概况,分析评价农业发展自然区位条件。 | 梳理影响农业发展的区位条件,结合沙雅县地理位置,分析当地各自然地理要素的优缺点;建构形成沙雅县农业发展的自然区位条件分析的思维导图;指出当地农业发展的现状。 | 区域认知:了解自然地理要素组成及特点; 综合思维:建构思维导图,形成科学分析思路。 地理实践力:描述当地农业现状的原因。 |

人类积极 改造期 | 组织学生思考沙雅县农业发展限制性自然因素的改造措施,并举例说明。 | 学生小组讨论,列举身边农业发展过程中对限制性自然地理环境改造的案例,总结不同自然地理限制性因素改造可采取的措施。 | 区域认知:对比改造前后农业发展区位条件的差异; 综合思维:梳理形成改造措施与自然地理环境之间的逻辑关系; 地理实践力:描述改造后农业产品类型及产量变化。 |

人地关系 和谐期 | 开展对农业生产过程中自然地理环境改造产生的次生问题的梳理,从技术层面分析可采用的可行性措施。 | 学生进一步思考传统改造措施中可能存在的弊端,并列举身边看到的现象。然后结合教材及身边的案例,总结现代农业生产过程中采用的先进技术,及对自然地理环境的有效改造。 | 区域认知:感受先进农业生产技术运用后的区域自然环境的变化。 综合思维:进一步分析不同措施对自然地理环境改造效果的差异,形成对比思维示意图。 地理实践力:参观和体验身边蕴含技术含量,体现人地和谐的农业生产基地。 |

总结梳理 | 指导学生从人地协调观的不同认识阶段,梳理沙雅县各阶段自然环境特点、农业生产设施和种植种类、规模变化。 | 学生按照自然环境主导期、人类积极改造期和人地关系和谐期三个阶段,从区域认知、综合思维和地理实践力三个层面进行总结和概括。 | 理解人地协调观是一种基于区域认识,重于综合思维,落于地理实践的不断发展提升的认知过程。 |

三、人地协调观素养落实深度思考

人地协调观反映出一种基于区域认识,重于综合思维,落于地理实践的不断发展提升的认知过程。师生应该基于真实的地理情境,加强地理区位条件的分析,探索有效的改进措施,在实践中不断加深区域环境和问题的认识,再逐步调整和完善措施,最终实现人地关系的和谐。因此,在新课程教学过程中,人地协调观的培养与落实要注重以下三方面的内容:

(一)地理环境的基础性影响

地理环境的基础性影响,即强调区域认知的重要性。区域地理环境是人地协调观形成的基础,不同的地理环境特征将导致形成不同类型和层次的人地协调观。因此,区域认知在突出人地关系在区域环境变化和区域经济发展中具有重要作用。在教学中,应立足区域,围绕核心主题开展主题探究,使学生在体验、亲历的过程中探究区域发展的条件、问题与发展方向,围绕区域产业发展、地理事物选址等评价合理性与不足,为因地制宜、因时制宜提出区域发展的新方向和新决策提供基础性保障[3]。

(二)人类活动的能动性作用

人类活动的能动性作用,即强调综合思维的重要性。地理综合思维是梳理人地关系的重要方法,其综合思维能力水平的差异将影响区域认知的程度,从而影响人地协调观的不同。因此,综合思维在突出人地关系在区域环境变化和区域经济发展中具有关键作用。在教学中,应该充分发挥综合思维的作用,围绕课堂教学的核心主题开展探究,引导学生思考自然地理要素之间、人文地理要素之间以及自然和人文地理要素之间关系,构建出符合教学主题的人地关系思维导图,为因地制宜、因时制宜提出区域发展的新方向和新决策提供基础性保障。

(三)因地制宜的实践性思考

因地制宜的实践性思考,即强调地理实践的重要性。地理实践是人地协调观在现实中的应用,通过日常学习生活中通过考察、实验和调查等实践活动,运用所学知识和技能,加深区域认知、引发深度思考,从而总结区域生产生活过程中人地关系的合理的经验和存在的问题,有利于不断反思进行深度实践探索,灵活辩证理解相关学科知识,提升人地协调观[4]。

参考文献

[1]夏丽娟.高中地理学科人地协调观素养的考查[J],浙江考试,2023(03):18-21.

[2]张素娟.地理学科本质问题解析与中学地理教学[M],北京师范大学出版社,2019(10):48.

[3]唐塘颖.高中地理学科区域认知素养的考查[J].浙江考试,2023(03):26-29+34.

[4]余承炎.指向地理实践力培养的乡村调研活动设计[J].中学地理教学参考,2023(12):65-67.

...