寄宿制培智学校劳动教育的探索与实践

摘要

关键词

培智学校;劳动教育;寄宿制

正文

一、研究背景

劳动教育是中国特色社会主义教育的优良传统。中共中央《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提出,要把劳动教育贯穿教育培养的全过程,在大中小学设立劳动教育必修课,强调了劳动教育的重要性。作为一个综合育人的过程,劳动教育对培智学校而言尤为重要【1】。

研究者所在的培智学校秉持以生为本、服务生活的劳动教育理念,围绕生活适应和劳动技能两门核心课程,积极开展劳动教育课堂教学。但学生年龄越来越小、障碍程度越来越重,其智力、动作、语言及感知觉等方面都较同龄人落后,在学习及生活适应能力表现上也极为困难,常常出现学习劳动技能困难、劳动意识极其薄弱、所学难以迁移运用等问题。为了帮助特殊学生有更充足的时间接受劳动教育,提高自理能力,掌握劳动技能,培养劳动意识,养成良好的劳动习惯,我校充分发挥寄宿制的优势,围绕学生生活自理、劳动技能与劳动服务能力,开展了以课堂教学和课后育人相结合的劳动教育探索与实践。

二、研究现状

国际上学者们大多从强调为特殊需求学生开发劳动教育校本课程来提高劳动教育的成效。国内学者们对培智学校教育的研究方向则侧重学科教育、康教结合、职业教育、心理健康教育等,对劳动教育的研究颇少。学者李燕玉培(2021)在对智学校开展劳动教育的现状研究中发现,培智学校的劳动教育存在很多的问题,包括劳动教育课程设置的不合理、培智学校教师劳动教育观念较弱、学科教学未能渗透劳动教育以及缺乏客观、多元化的评价机制等【2】。为此,学者芮萍(2021)开展了培智学校劳动教育的探索与实践的研究,提出较有针对性的建议,强调了劳动教育需与学科教育相辅相成,与生活教育紧密结合的观点【3】。本研究基于本校校情、学情,充分发挥寄宿制学校优势,积极开展课堂教学与课后育人相结合的劳动教育实践,在探索与实践中,总结经验,为广大培智学校提高参考与借鉴作用。

三、研究过程

1.前期准备

(1)多方合作。为了保证劳动教育开展的系统性与专业性,确保教育成效在学生身上得到最大化的落实,我校积极邀请国内专家、教授为劳动教育课程的开发与实施提供支持;多次与其他培智学校进行如何有效开展劳动教育的探索与交流;邀请专门的职业学校和爱心机构来校开展以劳动教育为主题的交流活动。

(2)人员培训。劳动教育的实施要求我校必须重视和加大对本校师资的投入,为此,我校积极开展校内教师特殊教育理论培训、生活与劳技基本能力培训等。主动“走出去”,派教师多次前往北京师范大学、西南大学、岭南师范学院等高校进行学习,为我校劳动教育课程的开发与实施奠定了基础。

(3)场室保障。劳动环境是劳动教育中不可或缺的重要载体,是教师教学、学生学习的主要场所。除了必备的课堂教学场室,我校还配备了丰富的课后劳动教育功能场室,包括十间学生宿舍、家居劳动教育基地、种植基地、烹饪劳动教育基地、劳动技能室、美工室、精细动作室等,为学校开展课后生活时间段的劳动教育提供了场地保障。

2.开发劳动教育校本化课程

(1)课程性质

①生活性。我校劳动教育校本课程关注学生的特殊与需求,充分认识到学生因自身生理、心理缺陷导致的生活技能落后,难以适应生活和社会的情况。在课程开发与实施过程中,反复确定课程必须覆盖课堂教学与课后生活的内容,教学的目的必须源于生活,服务生活。

②实践性。我校劳动教育校本化课程强调教学必须理论与实践相结合,充分利用寄宿制的生活时间段,为学生提供充足的劳动实践时间与机会。学生只有理论联系实际,把课堂上所学的劳动知识、经验不断运用在实践当中,才能真正提高生活自理和劳动技能能力。

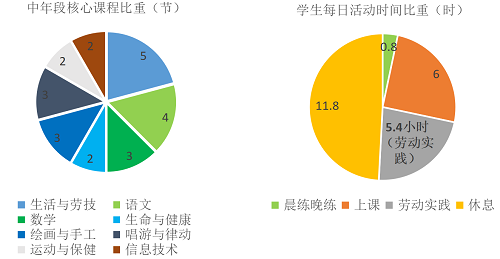

③综合性。我校劳动教育课程具有多学科交叉融合的特性,在生活语文、生活数学、绘画手工和康复训练等课程等学科教学中渗透劳动教育,加强学科之间的横向协同。

(2)课程理念

①关注需求。学生的劳动能力源于对周边生活的认识、体验与感悟,生活环境和生活经历对学生的成长具有重要意义,劳动教育课程必须从关注学生生活需求出发,以服务学生生活为归宿,课程实施要成为学生生活自理、技能习得、养成习惯的过程。

②因材施教。劳动教育是以掌握生活技能,提高社会适应能力,创造劳动价值为目标,但特殊学生之间各方面存在较为明显的差异,因此,教学更要因材施教,关注个体差异,要根据学生的能力水平和特殊需要制定课程目标,确定教学内容和方法,充分地调动学生劳动的主动性和积极性。

③提升能力。我校劳动教育课程开发与实施的初衷是要使学生具有基本的生活自理能力和适应社会生活的能力,课程内容与课程所需用到的各类材料都必须紧密联系生活,密切联系社会,以更好地提升社会适应能力。

(3)课程设计思路

①续写及筛选课程目标。劳动教育校本化课程根据学生的年段以及学生的能力发展现状,对学生开展劳动教育课程的校本评估,并在国家培智教育生活适应与劳动技能学科的课程标准下对课程目标进行了续写与筛选,选出适合学生的学年目标与学期目标。

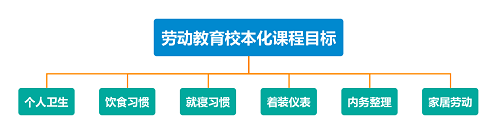

②设置劳动教育校本化课程目标

3.实施劳动教育

(1)制定个别化教育计划,明确教学目标。智障学生由于差异性较大,必须通过家长访谈、观察记录、课程本位评估等方式,为每位学生制定适合自己的个别化教育计划。

(2)合理设计教学活动,提高教学的有效性。教学组教师及宿舍生活教师根据国家培智教育大纲、个别化教育目标,撰写集体课或小组课教学设计。在设计教学活动时符合学生现阶段能力及身心发展水平,明确教学重难点,开展分层教学。

(3)合理安排课时,课堂教学与课后育人相结合。 生活与劳技课程是我校劳动教育的主要载体,一直居于非常重要的地位,我校低、中、高年段每周均安排5节课的课时量,且在课后生活时间段渗透生活自理、劳动技能教育,除生活与劳技规定的课时外,每天合计约5.4小时用于生活与劳技的实践,让学生能将所学服务于生活。

(4)多元化的劳动教育活动,搭建劳动教育平台。生活与劳技课程作为学校的核心课程,立足学生当前及未来的生活需求,以培养学生生活自理、简单家务劳动、自我保护和适应社会的能力为目标,让学生了解基本的生活与劳动常识、经验,掌握必备的生活与劳动技能,形成良好的生活态度和行为习惯,提高学生的生活自理和社会适应能力。

四、结语

本研究密切结合我校的校情、学情,在低年段侧重生活自理、自我照顾,在中年段侧重劳动技能、能力提升,在高年段侧重劳动服务、价值输出。它突破原有的限制,合理拓展了学生接受劳动教育的时间与空间,填补了我校课后劳动育人的空白,与我校开展的劳动教育课堂教学相辅相成,最终探索形成我校课堂教学,课后育人的劳动教育特色。

参考文献

[1] [3]芮萍. 劳动教育在培智学校的探索与实践[J]. 生活教育,2021(04):41-43+111. [2]李燕玉. 培智学校开展劳动教育的现状与实践探索[J]. 教学月刊小学版(综合),2021(06):63-65.

...