感生电动势、动生电动势的非静电力理解

摘要

关键词

电动势 非静电力 感生电动势 动生电动势

正文

一、电源中的非静电力和电动势

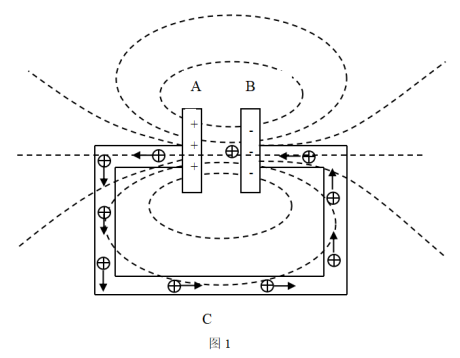

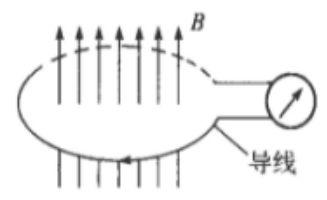

在人教版高中物理必修第三册第十一章《电路及其应用》的第一节电源和电流中讲到电源和电流,怎样才能在导体中产生稳恒的电流呢?产生电流的条件是存在可以自由移动的电荷和迫使电荷作定向运动的作用力,但电流产生后不一定稳定,也不一定能持久,考虑两块金属A和B,A带正电,B带负电,他们在空间产生一静电场,电场线如图1中虚线所示。

若用一导体C把A、B连接起来,则导体C中的“正电荷“在静电力的作用下,由高电势的A流向低电势的B,导体C中出现电流,电流使导体A上的正电荷减少,B上的负电荷减少,空间的电场不断减弱,A、B间的电势差逐渐消失,最后A、B和C成为一等势体,电流消失,而这一过程实际上仅发生在瞬息之间,在这过程中,原来的静电能量全部转化为焦耳热。怎样才能在导体中产生稳恒的电流呢?产生电流的条件是存在可以自由移动的电荷和迫使电荷作定向运动的作用力,但电流产生后不一定稳定,也不一定能持久,考虑两块金属A和B,A带正电,B带负电,他们在空间产生一静电场,电场线如图1中虚线所示。若用一导体C把A、B连接起来,则导体C中的“正电荷“在静电力的作用下,由高电势的A流向低电势的B,导体C中出现电流,电流使导体A上的正电荷减少,B上的负电荷减少,空间的电场不断减弱,A、B间的电势差逐渐消失,最后A、B和C成为一等势体,电流消失,而这一过程实际上仅发生在瞬息之间,在这过程中,原来的静电能量全部转化为焦耳热。怎样才能在导体中产生稳恒的电流呢?产生电流的条件是存在可以自由移动的电荷和迫使电荷作定向运动的作用力,但电流产生后不一定稳定,也不一定能持久,考虑两块金属A和B,A带正电,B带负电,他们在空间产生一静电场,电场线如图1中虚线所示。若用一导体C把A、B连接起来,则导体C中的“正电荷“在静电力的作用下,由高电势的A流向低电势的B,导体C中出现电流,电流使导体A上的正电荷减少,B上的负电荷减少,空间的电场不断减弱,A、B间的电势差逐渐消失,最后A、B和C成为一等势体,电流消失,而这一过程实际上仅发生在瞬息之间,在这过程中,原来的静电能量全部转化为焦耳热。

由此可见,仅在静电场作用下形成的电流是一种不稳定的短暂的电流,这种电流的电流线是不闭合的,因为在静电场作用下,正电荷只能从高电势处向低电势处运动,负电荷只能从低电势处向高电势处运动,不能向相反方向运动,要保持电流稳恒,就得保证电荷分布不因电荷的定向运动而改变,这就要求由A经C到达B的“正电荷”不折不扣地送回A,使“正电荷”从低电势的B回到高电势的A,让电流线闭合起来。当然,依靠静电场是无法实现这一要求的。这就是说,要形成稳恒电流,就必须存在一种本质上不同于静电力的作用力,它能使“正电荷”反抗静电力的作用,从低电势处向高电势处运动。我们把这种作用力称为非静电起源的作用力,或简称非静电力。作用于单位正电荷的非静电力称为非静电场的场强,用K表示,凡能产生这类非静电力的装置称为电源,非静电力的来源有多种,在不同的电源中非静电力的起源是不同的。所以教材中说把电子从负极搬到正极的装置叫电源

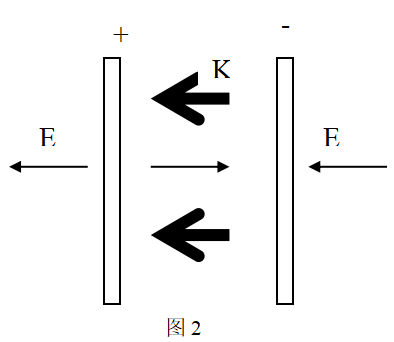

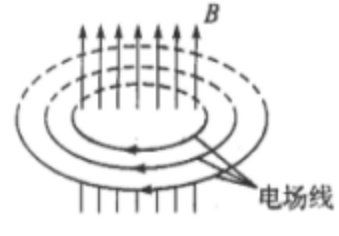

在第十二章《电能 能量守恒定律》的第二节闭合电路欧姆定律中讲到电动势,电动势是这样定义的:非静电力做的功与所移动的电荷量之比叫电动势。这如何理解呢?为了讨论的方便,我们把实际电源简化为具有两个电极的一种装置,把非静电起源的作用力看作存在于两个电极之间的整个区域中。用K表示非静电起源的场强,其方向由电源的负极指向正极。实际上,正是依靠非静电场的作用,电源的正极才带正电,负极才带负电,电极上的正、负电荷在空间产生的电场不仅分布在电源内部,还分布在电源的外部,它是静电起源的电场,电场线由正极发出终止于负极,如图2所示

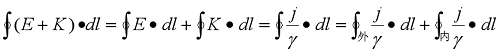

考虑到非静电场K的作用,欧姆定律的微分形式为![]()

因为当存在非静电力时,电流是由静电力和非静电力共同产生的。设想用长为L的粗细均匀的导线把电源的两极相连,正电荷由电源正极出发经过导线到负极,又从负极经过电源内部回到正极。沿此闭合路径,静电力和非静电力对单位正电荷作的功为

注意到稳恒电场是保守场,其环流为零,可用E表示之,即![]()

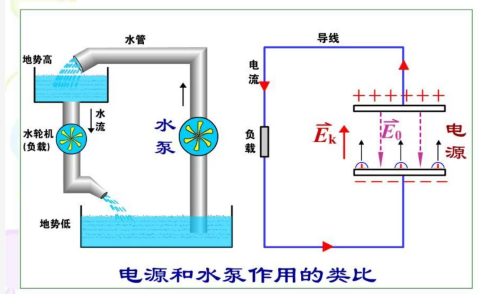

E就是绕闭合路径一周非静电力对单位正电荷所做的功,简称电源的电动势。实际上,许多电源的非静电场并非分布在整个闭合路径上而仅分布在极小的范围内(例如分布在电源内部或电源内的电极附近)。因此从能量转化的角度看,电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,为了表征不同电源把其他形式的能转化为电能的本领,人们就引入了电动势这个物理量。电源在电路中的作用可以类比水泵,

在人教版高中物理教材选择性必修第二册第二章《电磁感应》第二节法拉第电磁感应定律的学习中,同学们知道只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就会有感应电动势产生,引起磁通量变化的原因无外乎两个,其一是回路在磁场中无相对运动,但磁场在空间的分布随时间变化,此时产生的感应电动势称为感生电动势。其二是磁场不变,回路相对磁场有变化,此时产生的电动势称为动生电动势。既然电动势是描述电源中非静电力做功的本领,那究竟是什么力充当了感生电动势和动生电动势的“非静电力”呢?

二、感生电动势的“非静电力”

如图所示的电路中,线圈不动,穿过线圈的磁场的磁场变化了,此时在回路中激发了感生电动势,是什么力充当了感生电动势的非静电力?我们知道金属导体中存在大量的可以自由移动的电子,我们把它们称为“载流子”,当导体静止时,载流子做无规则的热运动,它们所收到的洛伦兹力在各个方向是杂乱的,载流子不会沿导线定向移动形成电流,因此建立感生电动势的非静电力不可能是洛伦兹力。那如何解释感生电动势的产生机制呢?实验表明:感生电动势的产生与导体的种类和性质无关,只取决于变化的磁场。麦克斯韦感觉到感生电动势的现象预示着有关电磁场的新效应,他在1861年提出如下假设:“变化的磁场在其周围空间激发一种新型的电场,称为感生电场或涡旋电场,这种电场的存在与空间有无导体无关.” 变化的磁场在周围空间激发涡旋电场,若这种电场中有导体回路,那么回路中的自由电子受到涡旋电场力的驱动就会形成感生电流,若回路是不闭合的,在导体两端就产生电势差。由此可见涡旋电场力是感生电动势的“非静电力”

三、动生电动势的“非静电力”

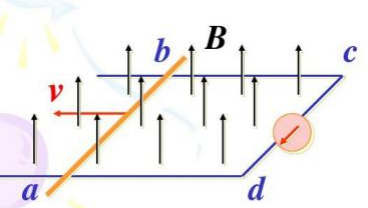

如图所示导体棒切割磁感线运动时也会激发感应电动势,此时的感应电动势称为动生电动势,这种情况下,磁场没有变化,没有感生电场,是什么力充当了动生电动势的“非静电力”呢?

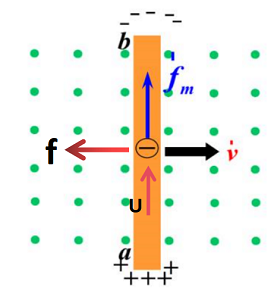

导体棒中有大量可以自由移动的电子,电子随导体棒ab一起以速度v’向右匀速运动,会受到洛伦兹力的作用,根据左手定则可以判断洛伦兹力的方向由a指向b,洛伦兹力驱使电子由a向b移动,使得b端带负电荷,a端带正电荷,导体两端不断不断进行电荷积累,在导体内部产生电场E,方向a指向b,电子同时还收到电场力Ee的作用,平衡时洛伦兹力和电场力Ee等大反向,此时电荷停止积累,ab两端形成稳定的电势差,如同一节电源,在导体回路中建立感生电流,作为电源的这段运动导体杆,其中的非静电力就是洛伦兹力。但是洛伦兹力对电荷永远不做功,而这里又说动生电动势是由洛伦兹力做功引起的,两者是否矛盾?再进一步分析可知,导体棒ab中的自由电子随导体向右运动的速度为v’ ,受到由a指向b的洛伦兹力fm,在洛伦兹力fm的驱使下,自由电子以u的速度沿导体棒从a运动到b ,自由电子还受到了向左的洛伦兹力f。自由电子的速度是v和v’的合速度,受到洛伦兹力是f和fm的合力。洛伦兹力的作用并不是提供能量,而是传递能量,即外力克服洛伦兹力的一个分量f所做的功通过另一个分量fm转化为感应电流的能量。所以在动生电动势中,应该是洛伦兹力的沿导体棒的分力fm充当了动生电动势的“非静电力”。

感生电动势和动生电动势的提出涉及电磁感应最本质的问题,比较抽象,教材对感生电动势中的“非静电力”进行了详细的分析,为后面《电磁波》的学习埋下伏笔,有关动生电动势的“非静电力”理解有一定的难度,所以教材没做过多的要求,所以教学的着眼点应该放在感生电场和洛伦兹力的问题上,前者在为电磁波的学习做准备,后者是对前面知识的复习。

参考文献:

[1] 郭宏伟.“探讨动生电动势与感生电动势的实质性区别”[J]西藏大学学报(汉文版)1996(1)

[2] 李凤灵.“从本质上区分动生电动势与感生电动势”[J]物理教学探讨 2008(8)

[3] 蒋士玉.“谈动生电动势的非静电力问题”[J]中专物理教学 2000(1)

...