浅谈小学低年级歌唱教学中的“五部曲”——“听、说、读、写、唱”

摘要

关键词

小学音乐,低年级,歌唱教学

正文

一、小学低年级音乐课堂现状分析

我们通常把小学的一、二年级称为小学低年级,在这个阶段里学生大致年龄分布在6-8 岁之间,这个年龄的学生正处在记忆力最好且适应性最强的时期。但是由于低年级学生年龄较小,因此在音乐教学中,往往会出现音准、节奏、发音等问题。因此这就需要教师在进行歌唱教学的过程中,积极开展一些实践活动,同时还要鼓励学生参与到其中,在轻松的氛围中进行相应的教学活动。同时需要注意的是,音乐课堂不仅仅是歌曲学唱,更多的是多种感官相结合,去体验感受音乐。

二、音乐课堂中的“听”

“听”在音乐课堂中指的是聆听。在音乐聆听中,感受音乐中的艺术性,激发学生的情感共鸣,从而增强学生的音乐鉴赏能力,陶冶情操。通俗点讲,就是把聆听音乐过程变成艺术审美过程。因此,教师在小学音乐课堂教学中要应用切实可行的方法,引导学生聆听,增强其艺术修养。

1.分解教学目标,优化聆听步骤

在实际教学中,教师需要明确课堂教学的中心和主题,之后,通过反复聆听来巩固学生所学的音乐知识,实现教学目标。这样反复循环,促使学生掌握更多音乐知识,且在不断练习的前提下优化教学质量。

1. 设置教学问题,引导学生聆听

在每一个音乐作品中,学生需要对其进行反复聆听,将其中的音乐元素快速找出来,如速度、情绪、力度、情感等,以此来锻炼学生的音乐理解能力、音乐鉴赏能力。但是更深层次地音乐聆听便是课堂中的重难点,这就需要教师设置好每一个聆听环节的问题,做好正确的引导,每个问题的设置需要清晰准确,让学生知道聆听的方向和目的,进而实现聆听效果,但是由于每个学生的感受力与生活体验不同,他们感受到的内容和情感也不尽相同,这时候就需要教师做好正确的引导,不直接否定学生的想象,扩大对音乐的包容性,做出正确的引导,实现聆听目标。

3.聆听目标明确,实现有效聆听

当课堂上开始播放一首新的音乐作品时,很多学生都会不由自主地跟着音乐唱起来,但是有部分同学对音准、节奏等并没有太在意,就很容易形成错误的唱法,再因为先入为主的错误印象使得学生很难短时间内纠正过来。所以聆听是音乐教学的第一步,教师想要达到事半功倍的效果,就必须让学生安静聆听,对作品先有一个初步的印象。有人说,音乐是时间艺术,我们所体会的情绪情感都流淌在旋律的时间流动中。因此,安静聆听这个过程就变得至关重要,如果做不到“静静聆听”,那么音乐在这个时间段里就可能会成为噪音,更别说让聆听者去感受音乐,体会音乐情绪了。教师要让每一次聆听都带着问题,让每一次聆听都充分发挥作用,循序渐进、水到渠成地去解决一个甚至多个教学目标,最终高效地完成整堂课的教学目标。虽然学生感受音乐的能力有限,需要反复聆听,但是要注意的是,反复绝不是单纯地循环,而是要有目的有组织地去聆听,每一次聆听的要求和目标都在前一次聆听的基础上增加难度,通过逐步提高聆听要求,完成聆听目标,实现有效聆听。

三、音乐课堂中的“说”

这里的“说”侧重于课堂上学生的表达。“说”是音乐课堂中的情感输出,如何引导学生将对音乐的体验感用语言准确表达出来是教师需要关注的问题。低年级的学生思维逻辑和语言逻辑还在快速发展中,语言的匮乏、表达能力的不足往往带来的是学生无法将内心的感受准确说出来,词不达意是低年级学生常出现的情况,因此,教师需要通过不同的方式去鼓励与引导学生进行情感表达。

1.树立学生自信,引导发散思维

第斯多惠说:“教育的艺术不在于传授的本领,而在于激励、唤醒、鼓舞。”学生由于自身表现的机会少,会产生胆怯心理,认为自己这不行那不行,从而缺少自信心,不敢展现自己,那么教师就应该在课堂上开展不同的活动,利用一切可能的机会,引导学生大胆想象,发散思维,鼓励学生说出自己想法,展现自我、发现自我、树立信心。

2.创设语言环境,增强情感体验

小学音乐教育是学生接受审美教育的开始,是培养学生对美的感受的重要起点。低年级学生有着强烈的好奇心,且很容易受到外界的影响,因此课堂气氛对学生接受审美教育的程度有着至关重要的作用。良好的课堂氛围能够让学生在愉悦的体验中获得轻松而美妙的审美感受,在潜移默化中提升学生的审美能力。在这个过程中,教师的语言表达方式对音乐课堂氛围的营造就有着不容小觑的重要作用。比如二年级下册歌唱课《猫虎歌》中老虎与猫咪的对话,最后一句:““森林之王”你服不服?”歌词中的森林之王加上了引号,不少同学还不能理解其中的意思,那么老师在课堂中,将老虎拜猫咪为师傅的故事绘声绘色地讲述以后,让学生选择用什么样的语调去说这句话,同学们可以很快地感受到“得意”的情绪,并能够表现出来。低年级同学的情感体验比较单一,需要在教师创设的情境中,身临其境,增强情感体验,从而循境入情,更好地感受与表达作品。课堂上,在鼓励学生去说的同时,教师的及时补充也至关重要。对于语言比较匮乏的低年级来说,教师的及时补充,能够让学生以最快的速度学会情感的表述,并能够学以致用。因此对于教师来说,语言的艺术也是一门必修课,恰到好处的使用生动的语言给予学生针对性地引领,能够让学生快速而清晰地感受音乐内容和音乐要素的重要意义。

四、音乐课堂中的“读”

音乐课堂中“读”是“唱”的基础,这里要阐述的“读”指的是“咬字吐字”。所谓咬字,就是在气息的支持下,通过控制调整唇部、舌头和喉部等发音器官,有效地控制它们的状态与强弱,将每个字头、字腹和字尾各阶段的时长及音响效果,通过连接加入声调的抑扬顿挫,将字音清晰准确地表达出来。吐字则是指字腹和字尾部分韵母的发音。在音韵学中,韵母是发挥音响共鸣作用的中心,在吐字过程中,一般将口腔形态的变化归纳为开、齐、撮、合四种类型,也就是四呼,在快速咬字后,也要立即吐字,保持母音口型不变,气息不断,使得咽腔等共鸣器官因受到气流震动而产生共鸣。

低年级学生的发声器官还处于发育阶段,各器官之间的配合协调能力还需要不断加强,在唱歌过程中会出现咬字吐字不清的现象,因此在教学过程中,朗读歌词便成为不可或缺的一个环节。先会读才能唱,怎么读就怎么唱,这是歌曲演唱的基本要求。听起来容易,但是做起来需要教师的正确示范与指导。比如人音版小学二年级下册《金孔雀轻轻跳》歌词的第一段:“金(j)孔(k)雀(q)轻(q)轻(q)跳(t),雪(x)白(b)的(d)羽(y)毛(m)金(j)光(g)照(zh);展(zh)翅(ch)开(k)屏(p)河(h)边(b)走(z),傣(d)家(j)的(d)竹(zh)楼(l)彩(c)虹(h)绕(r)。”歌词中包含了舌根音、舌面音、舌尖音、唇齿音、双唇音等几大类。在朗读前弄清了每个音节的字头特点,体会口腔的不同着力点,便能够将歌词朗读的更加清晰有力。

古人曾说“声各有形,声从形出。” 每个字都应具备自然美观的口腔形态才能发出顺畅饱满的声音,归韵是一个由字腹慢慢延伸到字尾的稳定状态,而不是突然收音归韵到字尾的变化状态。在京剧唱腔里,也讲究“字头要重,字腹要满,字尾要轻”的规律,如果把这个规律运用在演唱中,就能够使字音更加清晰准确,演唱时声音也会更加饱满丰富。所以在音乐课堂中,学习演唱一首歌曲之前,把歌词拿出来让学生进行朗读,感受每个字的发力点以及口腔形态,有利于学生找到歌词的语调规律和呼吸节奏,这些都能有效地帮助学生将歌词富有感染力的表达出来。

五、音乐课堂中的“写”

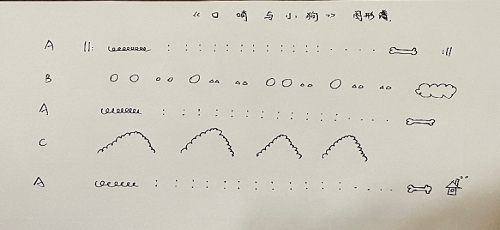

音乐课堂中不仅仅只有聆听与演唱,在感受音乐的过程中,体验的方式是多样性的。这里阐述的“写”主要是音乐图形谱的绘制与使用。音乐图形谱是一种“看得见的音乐”,图形谱的“可视化”在小学音乐教学中具有非常重要的辅助作用,它能够帮助学生将抽象难懂的音乐用直观形象的方式进行呈现,让低年级的学生在他们的认知规律和年龄特点的前提之下乐于获取音乐知识,得到音乐素养和技能的提升,在实际的教学中,图形谱也受到低年段学生的喜爱,这种将“声”与“形”相结合的图形谱能够将低年段学生无法理解的音乐要素变化通过直观的方式进行感知体验,比如在人音版一年级上册欣赏课《口哨与小狗》中,根据音乐旋律画出了小狗的的活动轨迹,口哨声用![]() 表示,小狗欢快的步伐用

表示,小狗欢快的步伐用![]() 两个点表示,蹦跳的样子用圆圈代替,路边看到的小鸟飞行的轨迹用

两个点表示,蹦跳的样子用圆圈代替,路边看到的小鸟飞行的轨迹用![]() 表示小鸟飞上飞下,整首歌曲播放完毕后,音乐图形谱也应运而生。(见图一)

表示小鸟飞上飞下,整首歌曲播放完毕后,音乐图形谱也应运而生。(见图一)

图一

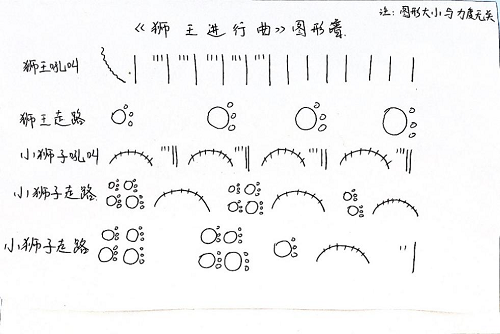

再比如人音版二年级下册欣赏课中《狮王进行曲》,根据音乐旋律描绘出了森林之王威风凛凛大步走来的场景,音乐中的元素规律且有特点,反复出现,通过图形谱一览无遗,学生一边看图一边感受不同角色的形象特点,当提问“音乐中哪里出现了狮王,哪里出现了小狮子?”学生都可以很快作答。通过画图将音乐从抽象变成具象,在低年级音乐课堂里是非常必要且有效的教学手段。

苏联著名的音乐教育家卡巴拉列夫斯基说:“只要音乐是形象的,即使是不同的载体,孩子们都可以接受。” 由此可见,抽象的音乐通过形象化的形式,使孩子们更易于接受。图形谱能够帮助学生将欣赏音乐化繁为简。从宏观意义上来说对培养学生的音乐感知、音乐审美以及音乐想象和创造音乐的能力都具有促进作用。

教师绘制图形谱是为了辅助教学,帮助学生快速理解音乐,感受音乐。而学生自行绘制图形谱,便是在音乐中为学生插上了想象的翅膀,将音乐交给学生,让学生沉浸其中,通过不同的线条图形去感知音乐,表达音乐。《义务教育音乐课程标准(2022版)》中在低年段聆听音乐环节中提出:“适当结合多媒体、图画、图形谱、律动或语言方式辅助聆听,调动学生多感官参与聆听活动,……鼓励学生通过色彩、线条等方式表达自己的感受,表现音乐要素和音乐特点。”的建议,音乐教学实践中将重要的音乐元素用图谱的方式展示,使学生耳朵、眼睛共同体验音乐,可以帮助学生感知和理解音乐,学生的反应会更加积极,课堂的教学效果会更加显著。当然,凡事皆有利弊,图形谱要做到在教学中适度使用,过度强调视觉体验会削弱了对学生聆听能力的培养,图形谱可以解决一些聆听难点,但是不应该成为实现所有教学目标的工具,这样会固化学生的想象空间,因此,要做到适度又不失度。

六、音乐课堂中的“唱”

音乐课堂中的音乐教学主要以唱歌为主。但是歌唱不同于唱歌,每个人都可以唱歌,但是不是每个人都能够歌唱,只有经过专业训练才可以实现歌唱。很多人认为歌唱学习只有在变声期过后才可以实现,对于儿童的唱歌,不需要进行专业的指导,只需要激发他们的兴趣即可。但是在我看来,音乐课堂中,老师应该适当提醒学生正确发声,避免大喊大叫,成人歌唱教学与儿童歌唱教学方法并不完全相同,在国际上有一种说法,孩子要学会用头腔共鸣的假声来演唱,在这里我觉得“混声”可能更严谨一些。目的是在唱歌的过程中不费嗓子,并且能够有一定的穿透力,音色柔和最佳。这些需要音乐老师的正确引导与指导,除了聆听与感受,演唱也是音乐课堂中值得深入探讨的环节。

音乐课堂并不是单纯的演唱与聆听,在这个过程中会加入很多环节,目的是为了更好地感受音乐,提高音乐素养,在实现这个目标的过程中,“听、说、读、写”便是最好的辅助学习的方式,他们在每堂课中不需要同时出现,但是这四个环节都是至关重要的一环,它们之间相辅相成,让学生能够更多地参与进音乐课堂,对音乐世界充满兴趣和想象,低年级的学生好奇心强,记忆力好,我相信只要教师设计得当,音乐课堂中合理应用好“听、说、读、写、唱”,教学目标的实现一定会事半功倍。

参考文献:

[1]刘佳.聆听活动在小学音乐课堂教学中的运用[J].新课程,2020,No.516(12):84-85.

[2]陈静. 论图形谱在小学低年段音乐欣赏教学中的辅助作用[D].西南大学,2020.DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2020.001469.

[3]朱琳.小学音乐课堂中有效聆听的策略研究[J].基础教育研究,2018,No.486(08):58-59.

[4]咸冰心. 6-8岁儿童歌唱教学的探究与思考[D].内蒙古师范大学,2015.

...