浅谈小学生数学学习能力培养的方法

摘要

关键词

正文

现代教学理论认为教育过程是一个自我组织的过程。这个过程分为:教师的自我组织和学生的自我组织两个方面,两者缺一不可。教师是外力,根本的动力来自学生自身。教师的教学只有建立在学生自主建构的基础上,才能发挥作用。因此我们教学的重中之重是培养学生独立学习的能力。

叶圣陶先生曾说过“教师教任何功课,教都是为了不用教。”这句话道出了我们教学的目的。学生在掌握方法后能自主获取知识,去寻求发展,这不是所有老师都追求的目标吗?

那么,教师该如何培养学生学习数学的自主能力呢?达尔文说过:“最有价值的知识是关于方法的知识。”显然“会学”比“学会”更重要。这就需要教师要教给学生自主学习的方法和策略,有的放矢地培养他们自主学习的能力。

一、预习指导到位,引领学生自学。

预习,是学生独立获取基本知识的重要一环,要想有效,则贵在预习方法的引导、学习方法的习得。因此,我们的预习,要按从扶到放的原则,循序渐进地引导孩子预习,扎扎实实地培养学生独立学习的能力。

刚开始,我们可以设计“导学提纲”,从“学什么”和“怎样学”两方面入手设计导学题目,做到知识和方法的兼顾,引领学生逐渐掌握思考方法,学会学习。如在学习《同分母分数加减法》一课时,我设计如下导学题引导学生自学:

◆完成例1:爸爸和妈妈共吃了多少张饼?

1.列式:----------------------------

2.你为什么这样列式?

3.你用什么方法得到这个结果的?

4.关于同分母分数加法,你有什么发现?

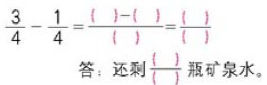

◆完成例2:还剩多少瓶矿泉水?

关于同分母分数减法,你有什么发现?

◆独立完成105页“做一做”1、2。

◆观察例1和例2,你能发现什么共同点?

◆试着总结:同分母分数加减法的计算方法。

◆还有什么问题吗?记下来,明天与大家交流。

导学问题环环相扣,在独立思考中明白同分母分数加减法的计算方法。同时,思考方法可以迁移到同类问题的学习中,这样可以有的放矢地引领学生如何去学。当学生对如何预习有一定的实践后,提纲逐步精简,最终让学生丢掉“导学提纲”的拐杖,走上自学的道路。

二、课上探究,注重方法的提炼 ,引领学生会学。

数学课如果以教师的“讲”代学生的“学”,实质上是以教师的思维活动占有学生的思维活动——学生的学习过程。我们今天的课堂要把更多的时间留给学生,课堂应该是学生展示思维形成、交流彼此观点的场所。

比如在学习《商不变的规律》一课,在学生经历探究,初步发现了“被除数和除数同时乘或除以一个相同的数,商不变”的规律,有同学提出:“是不是被除数和除数同时乘或除以任意一个数,商都不会发生变化呢?”我紧抓学生的问题,追问:“要想解决这个问题怎么办?”学生异口同声地说:“用举例子的办法验证。”我即刻板书:列举法,并表扬道:“这个办法可真好,如果我们列举的例子中,有一个是反例,那这个规律也是不存在的。”

新一轮的探究开始了,我在各小组中巡视,学生的惊叹声此起彼伏地响起,孩子们控制不住自己激动的心情,兴奋地与身边的同学分享自己的发现......

在学生展示汇报的时候,异彩纷呈,有的孩子举了50组例子,都发现:被除数和除数同时乘或除以相同的数,商不变。有的孩子则发现:被除数和除数同时乘0,商发生变化,都得0了,可是被除数和除数同时除以0后,算式却没有意义了......

我追问:“那在什么情况下,商才不会发生变化呢?”“被除数和除数同时乘或除以的数,必须是0以外的数。”这句话,好像是从学生心底里生发出的一样,学生在探究、分享中自然而然地得出了“商不变的规律”,同时体验了“列举法”在数学学习中的作用。

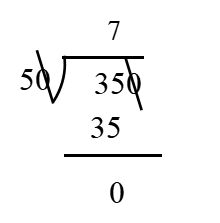

在探究后的应用,计算:350÷50时,有的孩子把被除数和除数同时除以10,

我请孩子去板书,问:“哪一种方法更简单,为什么?”孩子们都说这种方法更简单,因为他将三位数除以两位数的除法转化成了两位数除以一位数的除法。我总结:“数学的学习前后是有联系的,如果我们能找到新旧问题的联系点,将表面上看起来有些复杂的问题,转化成我们以前学过的问题再解决,那困难就迎刃而解了。”

在接下来的拔高练习中,计算400÷25时,很多孩子就想到了把除数转化成整百数的方法去计算,除数用25×4,变成100,要想使商不变,被除数400也要同时×4,算式为:

400÷25

=(400×4)÷(25×4)

= 1600÷100

= 16

这样将除数是非整十、整百数的除法转化成除数是整十、整百数的除法,计算起来就简便多了。学生在这个过程中获得的成功体验非同小可,足以激发起孩子继续探究、学习数学的热情。

在这个探究过程中,比习得知识更重要的是学生自己用数学方法学到了数学知识,同时发现了学习数学的价值,在孩子以后的数学学习、研究历程中,这个触动可能都非比寻常。

课堂上给学生足够的时间去探究,可能会在单位时间内完不成课堂教学内容。但是有一个问题值得我们思考,我们是希望学生永远都离不开我们这个拐棍,永远需要我们牵引着学,还是让学生学会学习的本领,离开我们的引导也照样能学习得很好呢?我想很多老师会选择后者。当孩子不会走路时,每一位妈妈都经历过眼看自己的孩子摔倒而不去扶,直到孩子蹒跚地站起,再次迈出自己的脚步的过程,虽然孩子跌倒再爬起来的次数很多,但我们并不着急,因为我们知道孩子早晚有一天会学会自己走路的,没有一位妈妈因为觉得孩子学习走路辛苦,而甘愿抱着孩子,帮孩子走一辈子的。

放手,孩子才会有机会自己成长,但这个放手,不是盲目的,需要我们的智慧引领,孩子就在自己的试探中和我们必要的方法的引导下,逐渐形成自己独立的数学思维、思想,从而学会自主学习。

三、给学生探究的时间,有意识培养学生的数学思考能力

数学学习能力的差异,就是孩子思考问题能力的差异。在实际的课堂教学中,这样的例子不胜枚举,所以说,数学思考能力的高低,是决定学生数学学习能力差异的重要因素,这个能力,需要教师有意识地培养。

但在我们的日常教学中,教师的牵引式学习却随处可见。如在学习长方形的特征时,有的老师先让学生沿着长边对折,量一量,得出结论,再沿着宽边折一折,量一量,得出结论。表面上看,是教师在组织学生开展探究活动,而实则是教师让学生按照自己画的圈圈走,学生的路线不偏离教师的视线,得到的结论也是教师期望的结果。这种流于表面的浅层探究,难以激发学生的自主参与热情。学生的主动性、探究性得不到激发。同样的一件事,别人命令你做,和你自己从心里往外地想要做,效果能一样吗?心理体验也绝对不同。教师扶得过多,只会养成学生思维的隋性,久而久之,会磨灭孩子的探究欲,不利于学生自主参与意识的培养。

再如,将3+3+5+3+3改写成乘法算式,很多孩子将算式改写成了3×4+5,少部分学生将算式改写成了3×5+2的形式,这两种改写方法都对,难道就没有其他的改写方法了吗?在我的引导下,孩子们冥思苦想,不一会儿,有的孩子想出了这样的改写方法:5×5-2×4,方法一出,大部分孩子说不对,有几个孩子模棱两可,总而言之,没有肯定的声音。我没让写出这种方法的孩子讲解这样改写的原因,而是让孩子们对比观察,看你能不能发现这个算式与原算式有什么联系?学生静心观察、计算后,小手此起彼伏地举起来,学生发现,原算式是4个3的积加上一个5的和,如果将基本的数3,看成5的话,就变成了5个5的积,可是,原题中只有1个5,那4个5中的5是每个3都加2的基础上变来的,一共多算了4个2,要想使结果不变,还要把多算的4个2减去,所以,5×5-2×4这个算式的改法也是对的。

在这个过程中,我没有主动讲解,而是让学习将自己的大脑运转起来,自己去观察、比较,这样获得的经验,也将是自己独有的,再遇到问题的时候,学生也许就会想到解决问题的方法不止一个,也许换个方法,换个思路,就会柳暗花明。教师经常这样有意识引导,孩子的探究热情得以保护,数学思考的能力也就得以培养了。

要想提高孩子的学习能力,还要注意孩子学习习惯的培养,在平日的教学中,我们会发现一些平日里聪明伶俐、反应机敏的孩子,一动笔做题就会出现不该出的错误,之所以这样,很大一部分原因是这些孩子没有养成认真学习的习惯。所以,要想提高孩子数学学习的能力,学习习惯的培养也就不可回避。

从一年级开始,我们就应该培养孩子专心读题、认真书写、准确计算的习惯,做一道题当时就检查一道题的习惯,以及专心听讲、边听边思考的习惯......这些好习惯不仅有助于学生数学学习能力的提高,也有助于学生脚踏实地做事、真实做人格健全人格的形成。

总之,小学生数学学习能力的培养是势在必行的,只要我们能根据教学实际和学生的特点持之以恒地坚持培养,就一定可以培养出善思考、会学习、善应用、能力强的孩子。

...