多金属矿矿床成因及找矿方向分析

摘要

关键词

多金属矿;矿床成因;找矿方向

正文

1某矿区地质特征

1.1区域地质特征

某矿区大地构造单元隶属扬子准地台、下扬子台坳,沿江拱断褶带。区域地质构造处于贵池背向斜带之自来山背斜西段核部,巴山岩体西南外围。区域地层属扬子地层区、下扬子地层分区、贵池小区,主要出露地层为奥陶系-志留系高家边组。研究区西侧边缘分布有区域性梅村—墩上北北东向左行平移大断层。自来山背斜轴迹走向为总体北东延伸,研究区内为 73°,核部地层为奥陶系仑山组下段白云岩,北西翼因岩体侵入破坏支离破碎,南东翼出露地层为奥陶系下统仑山组上段灰岩至志留系高家边组砂页岩,地层倾向南东,倾角44°-65°。沿背斜核部岩浆、热液活动频繁且强烈,沿背斜轴分布有中酸性花岗斑岩、花岗岩长斑岩侵入且沿岩体接触带蚀变强烈,局部富集成矿。

1.2矿区地质

1.2.1地层

矿区内地层自老至新依次为下白垩统莱阳群止风庄组、水南组碎屑岩及新生代第四纪山前组。止风庄组主要在研究区北部呈NE向分布,倾向SE,倾角5°-31°,岩性以灰黄色厚层—中厚层长石砂岩为主,夹紫灰色厚层砾岩及粉砂岩。水南组分布在研究区东南部与止凤庄组整合产出,以黄绿色页岩为主,夹薄层泥灰岩,岩性为灰黄、灰绿、灰黑色页岩、泥岩、粉砂岩夹泥灰岩。由于伟德山岩体侵入的热力作用,围岩普遍发育程度不同的热接触变质(角岩化),热变质为砂岩质角岩及灰黑色、灰绿色纹层状粉砂质角岩、泥岩质角岩。第四纪地层沿沟谷低洼地带分布。

1.2.2构造

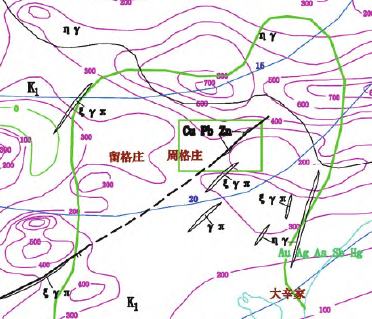

区域构造线呈NE向,矿区主要控矿构造为海阳断裂,即墨断裂带最东边的一条区域大断裂,走向35°-45°,倾向SE,局部反倾,倾角65°-80°,断裂破碎带宽20-150m,多被后期脉岩充填。断裂带内见碎裂岩、构造角砾岩、碎粉岩、挤压透镜体及断层泥。周格庄断裂F1从西部延伸穿过矿区,总体走向左右倾向60°,倾角NW。多金属矿化带受F1断裂及次级隐伏断裂控制,为研究区导矿容矿构造(图1)。

图1 矿区综合地质信息略图

1.2.3岩浆岩

区内岩浆活动十分强烈,岩体为燕山晚期斑状中细粒二长花岗岩及正长花岗岩,呈岩株大面积分布于研究区北部,包括伟德山序列崖西岩体、通天岭岩体及崂山序列下书院岩体、午山岩体。下地壳拆沉及基性岩浆上升底侵,地壳底部部分岩石熔化,形成伟德山壳幔混合花岗岩及基性岩脉。伟德山岩体岩浆活动规模大、热量高,是引起区域成矿流体活化的重要热源,其产生的热量造成强烈的流体活动及成矿物质大范围活化、迁移、富集,不同元素选择在不同构造有利部位成矿。燕山晚期正长斑岩、正长花岗斑岩、二长花岗斑岩及煌斑岩岩脉等,沿断裂侵入到莱阳群中,为多金属矿成矿提供热液及含矿热液。

矿区属于次火山体:分布于研究区北东侧,岩性为粗面质熔结角砾凝灰岩,属裂隙式喷发,覆盖于花岗斑岩及白云岩之上。灰褐色,凝灰结构,角砾状构造,角砾部分为粗面质岩屑为主(20%) ,粒度大部分2-4 mm,其次为粉砂岩、黏土岩、细砂岩等,体积分数小于5%; 凝灰质部分以钾长石晶屑为主,棱角状,粒度为 0.1-2 mm,大部分小于1mm,体积分数50%-60%,胶结物为塑变浆屑,具显微似流纹构造,脱玻隐晶结构,熔结特征清晰。另在勘查中发现成矿后期脉岩岩墙分布,主要岩性为安山玢岩,多呈北东向或近北西向分布,宽几十厘米。

1.2.4 变质作用

研究区变质作用强烈,主要表现为热变质和接触交代作用。热变质作用:奥陶系仑山白云岩及其南侧的仑山灰岩普遍大理岩化,褪色,带宽近百米,形成白云石大理岩、大理岩。接触交代作用:岩体与奥陶系仑山白云岩接触,发生接触交代作用,形成矽卡岩,根据其特征及分布位置可主要分为内矽卡岩和透闪石矽卡岩。内矽卡岩(SKγδ) 原岩为花岗闪长岩,经矽卡岩化,原矿物除斜长石外,其他矿物已蚀变殆尽,现矿物组成以斜长石、石榴石为主,其次为透辉石,少量方解石、方柱石、绿帘石、绢云母,粒柱状变晶结构,交代残余结构;外矽卡岩为奥陶系仑山白云岩与岩体接触交代形成,主要岩石类型为透闪石矽卡岩(SK) ,其次为透辉石矽卡岩(SK) 、硅灰石矽卡岩、蛇纹石矽卡岩。透闪石矽卡岩为浅灰、灰白色,粒柱状变晶结构,矿物组成以透闪石为主,其次为透辉石,少量方解石、石英、白云母等。另外坑道揭露的岩体广泛高岭土化、钾长石化、绢云母化,其他热液蚀变有黄铁矿化、碳酸盐化等。研究区的接触交代作用与矿化作用关系密切,在接触带形成的内外矽卡岩中,均形成了有规模的矿体,反之在接触交代作用微弱的部位矿化零星或无矿化。

2 矿体地质特征及构造

2.1 矿体地质特征

矿区勘查发现大小矿体7个,其中①、②号为主矿体,其余为小矿体。①、②号主矿体均为地表有露头矿体,但第四系掩盖太厚。矿体两头均已控制,但深部尚有较大前景。①号矿体:走向长度85m,倾向工程控制斜深约98m。矿体形态为较稳定的板状体,两端为断层和石英闪长玢岩体围限。矿体倾向 180°-193°,倾角 65°-73°,矿体厚度1.03-9.14 m,平均厚度 6.24 m,5 线+84m 以上矿体变薄呈峰腰状。矿体厚度变化系数 37.74%,厚度变化属稳定类型。矿体工程控制赋存最大标高+113m,最低标高+15m。

②号矿体:走向长度90m,倾向工程控制斜深约84 m。矿体形态为稳定的板状体,两端为断层和石英闪长玢岩体围限。矿体倾向 180°-198°,倾角65°-74°,矿体厚度 3.25-12.85m,平均厚度 7.32m,矿体厚度变化系数47.92%,厚度变化属稳定类型。矿体往深部有变厚的趋势。矿体工程控制赋存最大标高+115m,最低标高+31m。

①、②号矿体近于平行分布,在1线+84m水平连为一体,然后往东、往深部变成两个各自独立的矿体。小矿体均为一至三个工程在同一个中段控制的矿体,倾向上均为外推(表1)。

表1 小矿体地质特征一览表

矿体特征 | 矿石质量 | 矿石类型 | 顶底板围岩 | 备注 |

工程控制长度74m,厚度 2.11-2.50 m,似层状,产状190°<65°-75° | 品位Cu0.25%-1.06%,Mo0.572%- 2.592% | 含钼白云石大理岩,含铜钼透闪石矽卡岩 | 均为白云石大理岩+84m水平三工程控 | +84m水平二工程控制

|

长40m,厚度1.66m,产状195°55°-75 | 品位Cu 1.23%,Mo 0.121% | 含铜钼花岗闪长岩 | 均为花岗闪长岩 | +84m水平 二工程控制 |

厚度2.50m,产状204°<67° | 品位Cu 3.86%,Mo 0.396% | 含铁钼透辉石矽卡岩 | 顶板为白云大理岩,底板为花岗闪长岩 | |

厚度1.66m,产状 295°<60° | 品位Cu 2.39%,Mo 0.111% | 含铜钼透闪石矽卡岩 | 均为白云石大理岩 | +72 m 水平单工程控制 |

厚度 4.66 m,产状 160°<64° | 品位 Cu 1.40%, Mo 0.078% | 含铁钼透闪石矽卡岩 | 均为白云石大理岩 |

2.2构造

2.2.1褶皱

矿区褶皱轴向为北东向,而且是本区成矿的重要构造前提。褶皱构造的主体是横贯矿区中部的黄坑坞倒转背斜,与区域的铜厂主背斜一致,也表现为轴面北倾,并具有复式、同斜、倒转的特征。背斜轴部出露变质沉凝灰岩为主的杜村组下部地层,两翼对称出露上部地层。轴部和两翼的地层产状大致相似,倾向为北西至北北西,倾角为 40°~60°。岩层在水平压应力的作用下,与背斜同时形成的动压片理(类似轴面劈理)发育。在南翼见有多处层理、片理虽倾向一致,但层理倾角偏陡,两者有 10°~40°的夹角,显示了倒转翼的小构造特征。背斜枢纽大致位于15线33点-4线31点-16线25一线附近;自西向东,枢纽走向由北东渐转为北东东,呈现向北微凸的缓弧状弯曲,与地表花岗闪长斑岩岩脉群密集出露区的中心线相一致。在空间上,通过对横纵剖面和水平断面的分析,朱砂红斑岩岩株岩体的产状、赋存空间亦与倒转背斜的轴部位置相吻合,反映了倒转背斜对岩株岩体控岩定位的重要作用。

2.2.2 断裂

矿区断裂构造较复杂,总体特点与区域构造基本一致,也可分为 3组:东西向断裂构造、北东向断裂构造、北北东向断裂构造以及与北北东向断裂配套的北西西和北北西向断裂构造。

主要表现为挤压破碎带、陡立片理带及冲断层。仅发育于矿床北部,共5条,单条断裂长度数米至1400m,走向近东西,常偏北东,多倾向北,倾角为40°~80°;显示压性至压扭性特征,作右行扭动,成组成带发育;断裂破碎带大多宽数厘米至数米,由平行断裂或密集陡立的挤压片理所组成;构造形成时间较早,常被其后的北北东向断裂所扭错,被北东东向扭性断裂所利用、改造和偏转(北偏),并为花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩和变质中基性岩脉所充填,由于断裂在后期的反复活动,致使沿断裂贯入的岩脉又遭受到强烈破坏,产生了挤压片理、挤压透镜体及相对的错移。

3 矿床成因及找矿方向

矿区位于自来山背斜核部,岩浆活动强烈,多期次活动形成了丰富的热水溶液,并产生了广泛的热液蚀变作用,如此特定的地质背景,为矿液运移、沉淀提供了有利地质条件。岩体围岩为碳酸盐岩,形成了较宽的矽卡岩带,为矿质交代富集预备了良好场所。从矿化特征以及成矿元素分析,本矿成因应为广义的中高温热液型矿化成因,其中含狭义的中高温热液型和接触交代矽卡岩型两种成矿地质作用。矿区的几个矿体均赋存在大岩体接触带的外带中小岩体的接触带附近,小岩体受近东西向次一级断层控制,基于此,未来找矿方向除了进一步控制深部矿体以扩大规模外,在大岩体接触带的外带中寻找小岩体以发现新的矿体。

4 结论

(1)某矿区位于长江中下游成矿带,与矿区岩浆岩(闪长岩)有密切的成因联系,闪长岩全程参与了成矿,而随后的钾长花岗岩侵位为本区成矿提供了后续热动力(热源) ,是一个典型的矽卡岩型矿床。(2)矿区已查明的矿体均赋存在大岩体接触带的外带中小岩体的接触带附近,小岩体受近东西向次一级断层控制,今后找矿方向应关注大岩体接触带的外带中小岩体。

参考文献:

[1]江西铜业集团地勘有限公司.江西省德兴县朱砂红矿区铜矿详查地质报告[R].德兴:江西铜业集团地勘工程有限公司,2006.

[2]江西省地质矿产局 .江西省区域地质志[M].北京:地质出版社,1984.

[3]李晓峰,胡瑞忠,韦星林,等.江西德兴地区主要矿床类型、成矿地质特征及其成因关系[J].地质论评,2012,58(01):182-190.

[4]叶德隆,叶松,王强,等.德兴式斑岩铜矿床的构造—岩浆—成矿体系[J].地球科学—中国地质大学学报,1997,22(30):252-256.

[5]芮宗瑶,黄崇轲,齐国明,等.中国斑岩铜(钼)矿床[M].北京:地质出版社,1984.

...