软土深基坑开挖超大变形预警分析

摘要

关键词

软土;深基坑开挖;超大变形预警;

正文

1对软土深基坑开挖的认识

1.1基本认识

在深基坑工程施工过程中,由于土方开挖对原地层结构的受力平衡造成了破坏,且城市环境下工程区域往往存在复杂的建筑物和地下管网及各种设施,这些因素都有可能导致深基坑出现坑底隆起、沉降或深基坑围护结构变形等问题。因此应指派专业技术人员按相关技术规范要求科学有序开展变形监测工作,动态监测城市建筑区深基坑工程支护结构的变形情况、基坑回弹以及基础沉降变形情况、周边建筑物和地下管网设施的变形情况以及地下水水位变化等,以保证深基坑工程的施工安全。

1.2基坑监测

1.2.1目的

对地下工程不可或缺的基坑工程进行监测,主要是为了确保其稳定性以及安全性,尽可能保障建设区域中的地下管线和地上建筑始终处于一种安全稳定的状态。对施工加以控制,对附近环境可能产生的影响给出相应判断依据,借助相关数据分析,及时掌握其结构变化规律并调整工序,尽量消散安全隐患。

1.2.2要点

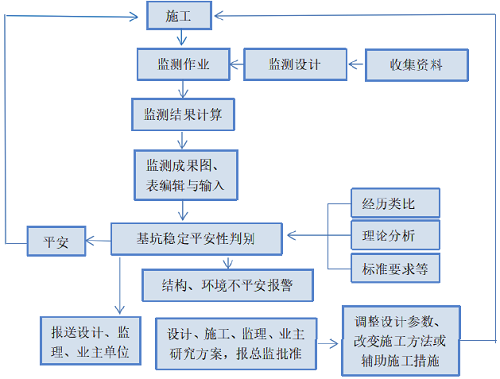

借助先进的事件技术以及合理的建设投入,尽可能确保该基坑工程的安全稳定。在设计规定的基础上对监测点当下的埋设位置进行确定,以此尽可能确保相关数据的可分析与验证性。对监测仪器的量程、类型以及埋设标准要点加以明确,并形成相关作业指导书。基于既定要求,对施工标准、监测流程(如下1图所示)以及人员责任加以明确。基于招标文件要求,对监测项目内容加以确定,像支护结构监测、附近环境监测等。

图 1 监测管理流程图

2 工程概况

本文以某软土地区某深基坑为研究对象,基坑尺寸(长)(宽)(深),基坑采用咬合桩道混凝土支撑道钢支撑的围护结构,通过分析基坑开挖期间出现的围护结构超大变形和周边较大地表沉降等发展变化规律,总结基坑大变形诱因,提出应急处置方案,并持续开展基坑监测,验证基坑处置效果,实现监测动态指导施工。

3 基坑超大变形预警分析

3.1基坑开挖全过程主要监测信息分析

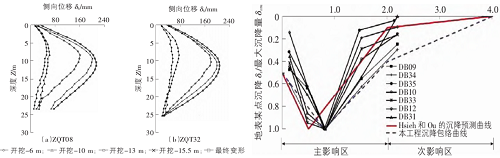

图2为位于同一断面的ZQT08和ZQT32测点处桩体水平位移曲线。由该图可以看出,桩体水平位移呈现出中间大两头小的弓形变形形态,基本符合Clough提出的组合变形模式。两测点最终水平变形均超控制值的430%。基坑8个地表监测断面的地表沉降监测数据如图3所示,数据显示地表沉降槽呈两端小中间大的形态,符合凹槽形变形特征。

图2 围护结构侧向位移 图3 地表沉降影响范围

从图3可以看出,基坑沉降包络曲线包含区域大,明显超出提出的沉降预测曲线。根据施工监测方案,基坑周边地表沉降监测范围为(2m~2.5m)基坑深度。然而监测数据显示,实际基坑开挖的影响范围远超过2倍基坑深度。

3.2超大变形预警

基坑采用竖向分层、横向分段的施工方式进行施工,按原施工计划基坑横向分为6个施工段,竖向分为4层开挖。基坑从5月开始开挖,至8月初,变形都较为稳定,个别监测点超过预警值。到8月中下旬,第五施工段出现大变形预警,此时本基坑土方开挖已完成设计开挖土方总量的87%;第二道钢支撑架设至16轴,第三道钢支撑架设至14轴,第四道钢支

撑架设至13轴。根据现场实时监测数据,8月20日,桩体测点ZQT08和ZQT32累计侧向变形分别达到了150mm和130mm,近3d侧向位移变化速率均超过10mm/d,最大变化速率达15mm/d;地表测点DB34-03和DB09-03累计沉降分别达到了120mm和90mm,近3d沉降量变化速率均超过5mm/d,最大变化速率达10mm/d。由此判定基坑处于不稳定状态,基坑整体发生超大变形。

3.3超大变形诱因分析

根据基坑监测数据和现场施工情况,对基坑超大变形诱因进行分析主要影响因素包含以下3点:

(1)地质因素。根据地勘报告,基坑上部处于淤泥质粉质黏土层,该层土强度低灵敏度高,对基坑变形影响较大,基坑第五段处于淤泥质粉质黏土层平均厚度7m以上的位置,易出现围护结构及地表超大变形,且第三道及第四道支撑完全处于淤泥质粉质黏土层中,第五段基坑开挖时,围护结构最大水平位移出现于第三道和第四道支撑之间因此地质条件对基坑的变形影响不容忽视。

(2)长期降雨。7月和8月基坑所处地区降雨频繁,一方面,长期降雨导致土体有效应力降低,土体参数弱化,抗剪强度降低,土体出现大变形趋势;另一方面,受降雨影响,基坑施工停滞时间长,基坑超挖后,现场未能及时架撑,基坑暴露时间长,土体的蠕变作用加深,从而导致围护结构及地表出现超大变形。

(3)成桩质量不佳。基坑围护结构选用钻孔咬合桩,因第五到第六施工段淤泥质黏土层较厚,在咬合桩灌注混凝土的过程中,混凝土侵入桩体范围外的土体,桩体充盈系数增大,鼓肚现象明显,局部需凿除侵限部分混凝土以满足设计限界,削弱了咬合桩的整体刚度,咬合桩支护作用减弱。

4应急处置方案

4.1应急处置措施

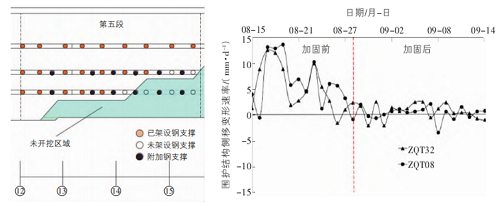

(1)附加临时支撑。基坑超大变形发生后,施工方立即停止了土方开挖作业,紧急采取基坑围护体系加固措施。针对第五段桩体变形最大部位(13轴~14轴)的第三四道钢支撑处,附加临时支撑,将钢支撑水平间距由原方案的3m改为现方案的1.5m,如图4所示由于后续施工段测点已产生较大变形,且后续施工段的淤泥质粉质黏土层厚度仍然较大,因此后续施工段的第三四道钢支撑的水平间距均调整为1.5m。

(2)开槽支撑。先撑后挖为保证后续施工段的施工,在后续施工中严抓施工规范,严格执行开槽支撑先撑后挖绝不超挖的方案,采用长臂挖机和小挖机进行后续的土方开挖。

(3)优化施工段划分。原方案第四第五施工段结构长度分别为25.3m和26m为加快分段封底速度,将原2个较大施工段重新划分为3个较小的施工段。

4.2应急处置效果

采取应急处置措施后,围护结构侧移变形速率如图5所示,从图5可以看出,ZQT32和ZQT08测点水平位移速率明显放缓,最终两测点水平位移均控制在了200mm以内。同时,监测数据出现明显的波动,表明该基坑软土地基灵敏度高,受扰动后极易发生变形。

图4 附加钢支撑示意图 图5 围护结构侧移变形速率

5结论

(1)施工监测是基坑施工安全的重要保障,应当充分发挥施工监控对工程设计验证及修正作用完整的施工监测资料是基坑工程地质条件和支护形式在施工过程中的真实反映,是各种复杂因素影响下基坑系统的综合体现。

(2)本基坑处于软土地区,历经几十年难遇的超强雨季,基坑围护结构深层水平位移和地表沉降均远超控制值在基坑出现过大的变形时,应加强巡视加密监测,并及时采取应急措施,通过即时架设临时钢支撑优化施工段划分等方式,增强基坑支护体系作用减少基坑暴露时间,有效降低基坑变形速率,增强基坑稳定性。

(3)地质因素;外部气象条件因素及施工因素导致基坑的过大变形不可忽视从地质条件外部气象条件上来看,设计施工阶段应对工程场区地质条件外部气象条件充分掌握,从源头采取可靠措施以应对。从现场施工情况看,施工中施工质量不达标超挖钢支撑架设不及时等现象屡见不鲜,基坑施工时,必须充分遵循相关的规范及准则。同时基坑超大变形不是以上单因素的简单叠加,而是单因素引起的连锁反应,因此,软土深基坑建设要提高工程质量,必须考虑周全,严格把关,将工程风险降至最低。

参考文献:

[1]喻军,龚晓南,李元海.基于海量数据的深基坑本体变形特征研究[J].岩土工程学报,2014(z2):319-324.

[2]李夕林,魏祥,梁志荣.软土地区深基坑变形控制设计实践与分析[J].岩土工程学报,2014,36(S1):160-164.

[3]刘永勤.地铁基坑工程的风险特点及其控制措施[J].岩土工程学报,2008,30(S1):657-658.

[4]颜荣华,杜明礼.软土地区复杂环境条件下基坑变形控制实践[J].施工技术,2016,45(S2):140-143.

[5]张久宽.地铁深基坑的变形分析与控制技术[J].辽宁省交通高等专科学校学报,2015,17(01):131-133.

...