以学生为中心的计算机组成原理课程教学改革与研究

摘要

关键词

正文

本文系河南省本科高校研究性教学改革研究与实践项目,项目编号:2022SYJXLX038;

2023年河南省专业学位研究生精品教学案例项目,项目编号:XJS2023AL029;

河南工业大学2022年度校教育科学规划课题,项目编号:2022JKZD03;

河南工业大学信息科学与工程学院本科教育教学改革研究与实践项目,项目编号:xxxy2023008。

1 引言

当今世界,以芯片制造为代表的高新科技技术是世界各国重点发展的方向。为了促进我国芯片技术的发展,在2021年,国家教育部增列18所高校开设“集成电路科学与工程”一级学科博士学位授予点。芯片技术涉及到多个专业和课程,计算机组成原理无疑是其中最重要的一门课程之一[1-2]。在很多高校,对于计算机科学与技术专业的本科生而言,计算机组成原理作为第一门硬件课,学生普遍反映学习困难,迟迟无法入门,甚至部分同学半途放弃。同时,教师也反映难教。归其原因,是由于计算机组成原理课程的特点决定的。计算机组成原理是一门纯硬件课程,并不像编程技术一样可以让同学们在编程实践中加深理解。相反,计算机组成原理大部分课时都是理论,大部分知识都是理论知识或者原理性的知识。众所周知,掌握原理性的知识是困难的,因为科学研究的核心就是探索事物背后的原理。尽管如此,为了不被“卡脖子”,突破芯片技术的难题势在必行。这种背景下,高校本科生学习硬件知识就显得非常重要,可以为将来从事芯片技术打下坚实基础。因此,如何针对计算机组成原理的特点,结合长期以来的教学经验,以学生为中心,提出解决计算机组成原理课程难学难教的改革措施[3-7],是一个迫切需要解决的问题。

2 教学现状与问题

计算机组成原理课程是计算机相关专业的核心课程,对后续专业课的学习以及集成电路方向的深造有着重要的辅助作用。很多学校将计算机组成原理作为硕士入学考试的科目。然而,计算机组成原理课程作为一门硬件类课程,以讲解原理性知识为主,难度较大。这种难度主要体现在两个方面:学生学习难度大;教师授课难度大。

以河南工业大学信息科学与工程学院计算机科学与技术专业为例,2022-2023学年第二学期计算机科学与技术2021级7个班,参加考试249人。其中不及格人数40人,占比16.06%,及格人数30人,占比12.05%,中等人数56人,占比22.49%,良好人数84人,占比33.73%,优秀人数39人,占比15.66%。

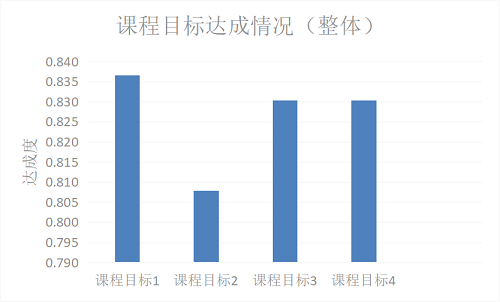

从学生整体成绩分布来看,平均成绩74.9分,学生整体的学习、复习的情况趋于良好。然而,不及格学生数多达40人,占比16.6%,这说明相当一部分学生没有牢固掌握计算机组成原理课程的相关知识。更深入地,图1展示了课程目标达成情况,其中课程目标1表示能够将计算机组成原理知识用于计算机工程解决方案的评价。课程目标2表示能够从数学、自然科学和计算机科学的角度,对计算机组成原理问题的解决方案进行优化和改进。课程目标3表示能够基于计算机科学的基本原理识别和理解计算机组成原理问题的相关特性。课程目标4表示能够基于计算机科学的相关原理和方法对计算机组成原理问题涉及的软件、硬件、模块、系统等诸多因素开展技术研究和实验验证。由图1分析可知,学生对基础知识的重视程度不足,这会间接影响学生在综合设计方面的继续发展的可持续性。

图1 课程目标达成情况分析

3 教学改革与探索

3.1利用举例法教授原理性知识

在教学过程中经常使用的方法有很多种,如举例法、提问法、启发式的方法等。作者在教学实践中发现,举例法是一种非常好的教学方法。尤其是对于计算机组成原理这类硬件课,涉及到的原理性知识比较多,相对较抽象,学生理解起来比较困难。通过举例,可以将抽象枯燥的原理性知识转换成具体易懂的知识来讲授,提高学生的学习效率。例如,很多学生不理解计算机组成原理中的逻辑地址和物理地址,从概念上讲,对8086系统的1M存储空间,每个存储单元都有一个唯一的20位物理地址。而逻辑地址由两个16位数构成,其形式为:段的起始地址:段内的偏移地址。如果仅仅讲授概念,学生理解起来就会很困难。这种场景下,可以举现实中的例子。以同学张三目前的位置为例讲解物理地址和逻辑地址。物理地址即位置的表示方法是唯一的,张三目前的位置可以用唯一的经纬度来表示。相反,逻辑地址并不是唯一的,有多种表示方法,例如可以以北京为参考点表示张三的位置,在北京正南偏西700公里处,也可以以西安为参考点,即西安正东方向590公里。最后,再以具体例题,让学生加深理解,例如,如何将逻辑地址300h:25h转换为物理地址。具体操作过程为:先将段寄存器提供的16位段地址左移四位,低位补0,恢复为20位地址,然后与由各种寻址方式提供的16位偏移地址相加,即得到20位的物理地址。这样,通过讲概念-举例子-做例题,大部分学生会很好地掌握物理地址和逻辑地址的相关知识。

3.2 根据不同章节的特点进行个性化学习

掌握科学的学习方法,是学好计算机组成原理课程的关键因素之一。科学的学习方法应具有个性化和层次性。本文中,个性化指不同的章节具有不同的学习策略。例如,以白中英老师第五版计算机组成原理为例,第一章主要是概述,学生应把重点放在熟悉组成计算机组成的五大块,计算机的设计思想,以及计算机的发展史上,不需要大量刷题。第二章是运算器和运算方法,应聚焦于原码、反码、补码的表示,以及加减乘除的运算。由于涉及到运算器背后的数学原理,是需要动手做题的。层次性指学习计算机组成原理应具有条理。可以按照不同维度划分层次进行学习。例如,计算机组成原理可以细分为组成和原理两部分,前者相关的知识点相对容易理解,后者较难。学生可以按照这两部分进行学习,先掌握计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大块组成,再尝试按照先粗后细的方法理解宏观性的原理,如这五大组件是如何进行通信的。有了宏观的组成以及原理的认知,再深入理解每一块的组成与原理。例如,存储器由哪些主要的存储器组成,每一种存储器有什么作用,是如何存储信息的。通过这样先粗后细、有层次的学习方法和授课思路,使学生更深入地掌握多层次的存储器。最终可以让学生感悟到,多层次至少体现在两个方面:可以将不同的存储器按照距离CPU的远近,进行划分,距离CPU远近的不同,存储器性能、价格、功能等是不同的;同一种存储器也可以按照距离CPU的远近进行划分,如核内的cache和核外的cache。

3.3 重视课程之间的关联性

为了更好地让学生掌握知识,建议教师应当注重不同课程之间的关联性。任何一门课程都不是割裂的,而是和别的课程有着紧密的联系。在授课时,应当注意一下三点:

第一,用混合、并行的思想贯穿始终。贯穿计算机组成原理的思想有混合策略、并行策略等。混合的目的是通过吸收两种或者多种方法的优点。并行的目的是用空间换取时间,提高时间效率。计算机组成原理中用到混合策略和并行策略的知识点很多。例如,主存与cache的混合映射策略即组相联映射,就是为了吸收直接映射速度快和全相联映射命中率高的优点。同理,流水线是通过并行的原理提高时间效率。

第二,注重硬件知识体系的构建。计算机组成原理作为计算机专业学生较早接触到的硬件类课程,单独学习是困难的,因此,可以采用构建硬件知识体系的策略来缓解这种困难。具体地说,学生要尽力按照老师的要求掌握基本的组成和原理性知识。对于一些难以理解的原理性知识,告诉学生不要失去信心,在后期的微机原理及接口技术、计算机体系结构两门课程中会更加深入地讲授相关知识点。教师要提前筹划,为学生建立硬件知识体系做准备。

第三,授课时穿插讲授前沿知识。计算机技术的发展是日新月异的,每天都有新技术涌现。为了让学生更好地掌握计算机技术的动态发展,在课堂上,可以穿插讲授前沿的信息技术。例如讲到机器学习时,可以给学生讲授热门的深度学习模型,例如注意力机制衍生的各种模型。所谓注意力机制,即模仿人的眼睛看到的事物,在某一时刻,映入眼帘的事物很多,但不同的事物有着不同的权重,这一时刻眼睛聚焦的事物或者对象有着最高的权重,这种机制可以用来进行图像问答系统的设计,也可以用于推荐模型的构建。另外,混合的思想无处不在,混合分为简单混合和高级融合。简单混合是把一个模型的输出作为另一个模型的输入,并没有统一的学习函数。而高级融合是将两个或者多个模型真正融合到一起,具有统一的网络结构,统一的损失函数。ACM竞赛中,很有优秀的选手都是把多个模型通过不同混合方案混合到一起取得了较好的效果。通过这些前沿知识的讲授,会帮助学生找到感兴趣的研究方向,激发学生的兴趣。作者在教学实践中发现,部分学生通过老师对前沿知识的讲解,很快进入学术之道,在IEEE Trans系列期刊发表优秀的论文。

4 结束语

针对计算机组成原理课程难教难学的问题,本文结合自己以及同事前辈的教学经验,提出了对计算机组成原理课程的思考与探索。除此之外,在教学的过程中,教师应当利用线上线下混合模式充分挖掘学生的潜能,增强学生的信心与主动性。课外之余,也可以引导学生,鼓励学生加强计算机组成原理实验,尝试编写硬件相关的程序。

参考文献

[1] 兰勇,张朝阳,王伟等.计算机组成原理教学改革探索与实践[J].计算机教育,2019(01):13-15+20.

[2] 张力,蔡茂国,骆剑平等.《微型计算机技术》教学改革探索与实践[J].科技创新导报,2018,15(36):172-173+175.

[3] 廖天力,邓淼磊.基于项目驱动的数字图像处理课程教学改革与研究[J].数字通信世界,2021(09):244-245+264.

[4] 孛海娃.工程教育专业认证背景下的教学改革探索与实践研究——以“计算机绘图基础”课程为例[J].工业和信息化教育,2022(01):60-64.

[5] 杨伟,郭阳阳,刘琼.浅谈如何培养本科生的科研能力[J].教育教学论坛,2019(15):70-71.

[6] 朱亚先,洪炜,吴丽晶等.本科生科研能力培养之探索[J].中国大学教学,2016(10):24-30.

[7] 冯陈晨,李春权.如何培养本科生的科研创新能力[J].科技创新导报,2015,12(36):230+232.

...