基于SOLO分类理论的高中物理深度学习评价策略研究──以摩擦力为例

摘要

关键词

SOLO分类理论;高中物理;深度学习;评价

正文

本文系:甘肃省教育科学“十四五”规划2022年度课题“SOLO分类理论下指向深度学习的高中物理学业评价策略研究”(课题立项号:GS【2022】GHB0082)阶段性研究成果。

一、研究背景

新课标(2017年版2020年修订)提出高中物理教学的宗旨,就是要落实立德树人的根本任务,努力提升高中物理学科的核心素养,为学生更好的发展打下良好的基础。新课标中提到了学业质量标准,该标准将学业质量划分为五级水平,这为教师开展日常教学设计、命制习题和学业评价指明了方向。但新课标未提出学生评价所使用的工具,因此一线教师没有科学评价学生的统一标准。本文借鉴SOLO分类理论的特点,试图通过SOLO分类理论,以人教版高中物理必修一第一章第三节“摩擦力”的教学为例,研究高中生学习情况,特别是深度学习的层次,找到一种合理评价价学生深度学习的方法,或者说策略。

二、重要概念界定

1.SOLO分类理论

SOLO表示:SOLO分类理论又称可观察的学习结果。该理论是由香港大学著名教育心理学家比格斯首先提出的,该理论是一种学生学业质量水平的评价策略,该理论也是一种对高中生思维层次进行等级划分的重要工具,它包括五个层次,分别是“前结构”“单点结构”“多点结构”“关联结构”和“抽象拓展结构”,这五个层次依次对应学生学业质量水平的五个层次。

2.深度学习

深度学习是在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。深度学习指向学生创造性、思维批判性思维等较高层级的维能力的提升,同时也指向学生解决实际问题的能力。

三、基于SOLO分类理论的“摩擦力”深度学习评价策略

1.摩擦力教材分析

摩擦力是人教版高中物理必修一第一章第三节的内容,是力学三大性质力中最难得一节,也是是高中力学中的一个重点,难点知识。正确认识摩擦力对整个力学知识框架的搭建起着非常特殊的作用。在摩擦力的学习中,学生重点研究的是滑动摩擦力的大小计算,以及互动摩擦力方向的判断;对学生来说,这节课的难点是静摩擦力的方向的判断。教师要做的是努力把学生初中对摩擦力概念和规律的认识和这一节的相关知识整合起来。教师在教学中要特别注意,要从静摩擦力和滑动摩擦力的区别与联系中加强引导,使学习者从摩擦力的产生条件,还有影响两种摩擦力大小的因素,以及静摩擦力的范围和滑动摩擦力大小的其计算来理解静摩擦力和滑动摩擦力的差别,并通过设计合理实验探究得出结果,使所学知识得到巩固。

摩擦力这节课也是一节利用科学实验进行教学的探究课,教材要求教师从自然界中的一些常见的摩擦现象入手,以探究两种摩擦力与哪些因素有关为目标,安排了很多学生活动,如让学生大胆猜想、合理设计物理实验并进行探究、进行小组交流等,让学生自主探究滑动摩擦力和静摩擦力与接触面粗糙程度、相对滑动趋势或相对滑动,特别是探究滑动摩擦力与正压力的关系的过程。较好地体现了新课标关于学生核心素养能力发展的要求,提倡自主学习、主动掌握所学物理知识的宗旨。

2.摩擦力学情分析

学习者是高中一年级学生,目前还没有学习力的合成与分解相关知识,只是在初中阶段简单的了解了一下摩擦力的性质。所以在讲述新课的时候要充分考虑学生的接受能力,要让他们在已掌握知识的基础上逐渐学习新课程,避免跨越式教学。

3.SOLO分类理论和摩擦力的学业水平对应关系

高中物理学科核心素养是物理学科培养学生的集中表现,也是学生通过学习物理知识逐步形成正确的物理科学知识的过程。本研究将新课标对物理概念的五个水平分类与SOLO分类理论的五个层级对应。

学习水平 | SOLO分类理论 | 学业质量水平划分 | 摩擦力物理概念的质量描述 |

浅 层 学 习 |

前结构 |

水平1 | 初步了解摩擦力的概念,知道很多自然现象和两种摩擦力均有关 |

单点结构 |

水平2 | 进一步了解两种摩擦力的概念及规律,能用摩擦力知识简单的解释相关自然现象。能判断两种摩擦力的方向。 | |

多点结构 |

水平3 | 了解摩擦力的产生原理及条件,能够解释有关摩擦力的自然现象,能够判断并计算静摩擦力的和滑动摩擦力的大小、方向, | |

深 度 学 习 |

关联结构 |

水平4 | 理解两种摩擦力的产生条件,区分摩擦力和弹力的关系。正确解释自然界中有关摩擦力的现象,能根据两种摩擦力的条件,结合受力分析准确计算两种摩擦力的大小,准确判断两种摩擦力,特别是静摩擦力的方向。 |

抽象拓展结构 |

水平5 | 能清晰、系统的理解静摩擦力、滑动摩擦力的概念和规律,能够正确解释如传送带、汽车运动中的静摩擦力和滑动摩擦力,能自己设计实验得出两种摩擦力大小、方向,并准确计算两种摩擦力的大小。 |

从上表对应关系不难看出,SOLO分类理论与摩擦力中的“物理概念”一一对应。有利于我们将SOLO分类理论直接应用到高中学生学业水平的评价中,衡量学生深度学习的层级,指导教师日常的教学计划的制定、教学设计、考试命题,有利于科学的提升学生的学业水平质量。

4.创设物理情境,引入课题

为激发学生兴趣,提高课堂效率,摩擦力以两个小实验为情境,引入课题。

实验1:将一个小橡皮环套在橡皮筋上,倾斜拉伸橡皮筋,皮环会跟着上升。请同学们思考:橡皮环上升的原因是什么?

回答:都是因为物体受到了静摩擦力。

总结:摩擦是一种常见的现象。同学们在初中已经知道,摩擦力的定义及产生摩擦力的条件,实验1的情境属于水平二的层级,还属于浅层学习。

实验2:把两本书隔页互插,请两位力气大的男生把两本书对拉,请同学们观察并思考:什么原因使两本书很难被拉开?

答:书页虽然轻小,但每页纸之间都有摩擦力,摩擦力合力很大,书不能被拉开。

总结:该实验情境在实验1基础上,进一步深化知识,通过实验,想让学生了解,摩擦力的大小。两本小小的书,隔页互插,仅能有如此大的作用力。不但能激发学生兴趣,还能进一步引发学生思考。该实验已达到水平三的层级。

5.层层深入,理解摩擦力的概念和规律

为进一步得出摩擦力的产生条件和方向,本节课设计观察毛刷:毛刷与桌面接触,并且相对于桌面有滑动趋势或滑动,而桌面由于粗糙,在接触面处产生了一个作用于毛刷上的阻碍其相对于桌面有滑动趋势或相对于桌面滑动的力叫摩擦力,相对运动的趋势描述的是静摩擦力,相对运动描述的是滑动摩擦力.摩擦力的方向很容易就能通过毛刷鬃毛的倾斜方向判断出来。

总结:通过毛刷法得出摩擦力的条件或方向是属于浅层学习,属于水平2的层级,该知识点是在初中已知摩擦力的基础上,进一步给学生加强影响,使学生快速了解摩擦力条件和方向的判断方法。

摩擦力大小是本节课的重点,滑动摩擦力大小最终要得出正确的计算公式,滑动摩擦力的公式可利用测力计匀速拉动放在水平桌面上的木块,改变木块质量和水平桌面的粗糙程度,最终得出滑动摩擦力与正压力成正比。静摩擦力的大小关系可根据演示实验,用测力计水平拉静止在桌面上的小木块,当拉力较小时,木块有相对运动趋势但不滑动,记下测力计示数,根据受力分析可知,木块受到拉力和桌面对它的静摩擦力,这两个力等大反向,是一对平衡力,弹簧测力计的示数即为静摩擦力。缓慢增大弹簧测力计拉力,木块始终静止,说明静摩擦力大小与外力有关,与物体的重量无关,外力越大,静摩擦力越大,当测力计拉力增大到木块将动未动时,木块的静摩擦力达到了最大值,这个最大值就叫做最大静摩擦力,不难发现,最大静摩擦力略大于滑动摩擦力。由此可知静摩擦力没有具体大小,只有取值范围。

总结:通过对滑动摩擦力大小的探究,总结出七计算公式;通过对静摩擦力大小的探究,总结出其大小范围。这两类问题都较难,既要设计实验,又要受力分析,最终要通过合理的推理得出结果。该知识点属于水平4的层级,已经达到深度学习的要求。通过师生合作探究得出摩擦力大小关系,在初中了解摩擦力的基础上最终准确得出相关结论。

6.课堂训练,强化学生核心素养能力

例题:一质量为m的木箱,置于粗糙水平面上,μ是木箱与桌面间的动摩擦因数,现给木箱施一水平推力,推力大小由零逐渐增大,使木箱由静止状态变为运动状态,画出地面对木箱的摩擦力F′随推力F变化的图象.

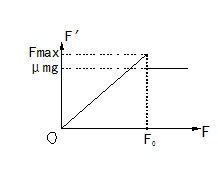

解析:当外力在小于F0以前,木箱受静摩擦力作用,静摩擦力的大小与外力F相等,故图线为过原点的45°倾斜直线;当外力等于F0时,物体受最大静摩擦力Fmax=F0,以后物体开始滑动,且受滑动摩擦力F′=μFN=μmg不变,故图线为水平直线.

教师总结:本题可以考察学生不同层次的能力水平。水平2,学生知道静摩擦力随外力的变化而变化和滑动摩擦力的大小的计算;水平3,准确判断静摩擦力的变化范围,能够计算出滑动摩擦力的大小;水平4,理解实际中最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,并能正确画出图像。水平2、水平3属浅层学习,水平4属于深度学习。

四、总结反思

通过该课题的研究,得知学生在很多情况下并未进行深度学习,其原因主要是学生对知识的综合运用能力欠佳,团队合作意识不强,还缺乏单独深入思考的精神,过于依赖教师,不能对所学知识进行灵活迁移,导致知识掌握不牢固。对于教师而言,应在教学中创设好的物理情境,利用小组探究模式,给学生充分的考虑时间,选择好的习题,层层深入,引导学生进行深度学习,提高学生学习效率,培养学生核心素养能力,为学生终生发展奠定基础。

...