试议教“育”之重要性

摘要

关键词

教育教学;“教”与“育”;“育”的重要性;探究

正文

论及教育,教与育非并列关系,我认为它们乃递进关系。在理论和探讨实践中,常以education的内涵延伸和发展,但忽略了“育”(teaching)具有“孕育”(inoculation)“培育”(cultivate)之意,也可能会忽略一个小生命诞生过程中的艰辛和漫长,当然人们只知道胚芽脱离了胚胎,而与之过程中的一缕缕阳光和一滴滴甘露,还有将它轻轻地放在一小撮沃土里后的呵护与等待忘却了。学生,我们教育者的一粒粒种子,又何尝不是如此呢?难怪人们都说,十年育树,百年育人。

浅显的道理,若能停下脚步,回头所思,更若写点文字,总结总结,能让和我有同感的人共勉,那就太好了。

一、新时代给我们教师的教“育”行动自觉提供了千载难逢的大舞台

国家在不同的历史时期,对培养人的教育赋予了时代特征的要求,其要求也不相同。在过去几十年中,国家把应试教育当做教育的重中之重,呼吁教师在教育教学中只注重知识的传授,让学生掌握课堂内容就算成功。考试成绩突出的就是优秀学生,这样的评价太过单一,培养出的学生死板,毫无创新精神,也很容易在现代社会竞争中淘汰。而随着社会的发展和时代的进步,我国教育的指导方针和理念也在与时俱进,近些年从应试教育转型到素质教育的呼声越来越高,国家也顺应民意,加快了教育转型的脚步。不管是教育方针政策,还是教育管理部门,学校管理,甚至是教育教学工作中都渗透了素质教育的理念,真是可喜可贺!这样培养出的学生与国际接轨,与新时代接轨,拥有创新精神和理念,更加自信,才能在现代社会的激烈竞争中立于不败之地。此乃国家之福,民族之幸啊!

近几年,国家领导人着眼于国际竞争格局和国家发展大势,强调实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,归根到底要靠人才、靠教育。在思考和谋划教育工作的逻辑起点时,我们必须牢牢把握立德树人的根本任务,育人和育才相统一,而育人才是根本。在方法论上讲,我们的教育是全面的而不仅限于一个点或一个面,把立德树人这个根本任务贯穿到教育工作的各个领域、各个环节、各个层面,使素质教育具体化,培养全面发展的时代新人。教育是有目的地培养人的社会活动,这是教育本质的规定性,现代社会又是现代教育的社会基础。进入二十一世纪以来,“我国进入社会主义新时代”,“培养担当民族复兴大任的时代新人”,是伟大时代的呼唤,是每位教师必须研究的课题,也是每位教师必须挑起的重任,更是千载难逢的机会。

实施教育的过程,是把一个个幼小心灵培育成德、智、体、美 、劳都有所发展的健全人的过程,是个漫长的过程。在这个过程中,假如老师的教育行为不是自觉的,那就是被动的甚至是消极的,这样培育幼小心灵的结果将是不可预测的。我们可以想象,缺乏自觉的教育行为,很难将教育与育人辩证地统一起来,就不可能引人以大道,启人以大智,润人以心灵,就脱离了我国社会主义初期教育的目的和本质。

二、影响教师教“育”行为自觉的几个主要因素

(一) 教师的知识结构和教育理念,影响了教师教“育”行为的自觉。二十一世纪, 人类进入了智能化机器时代,我国也进入了社会主义新时代。社会要求教育把我们的娃娃培养成为能够担当民族复兴大任的时代新人,成为具有创新思维、创新精神,能够引领未来的人。而不是知识陈旧,思维老套,只会说不会做,墨守成规的人。所以我们做为教育的先行者,要勇于尝试,大胆创新,要创造宽松的育人环境(relaxing environment)让学生在知识的海洋里自由地翱翔(free flight),活出不一样的精彩,创造出不一样的价值。

中小学教师的教育专业知识在掌握阶段,分学科,分文理的专业学习,大学并没有学科知识的交叉学习和掌握。所以教师的知识结构单一,工作后,所教内容基本上限于教材,没有拓展和延伸的空间,而教材上的内容往往陈旧或老化又或难度过大,形成了教师单一、封闭的知识结构。从而导致教学工作和育人环境不能有机的统一起来。另外,由于受到传统教育思想的影响,教师信息素养的培训没有得到足够的重视,导致我国教师信息素质水平偏低。这一点在农村教师身上尤为突出,很多的培训流于形式,对教师的个人专业成长毫无意义。

长期以来,受到中国传统文化“传道、授业、解惑、教化”等思想的影响,教师习惯于固定的教育模式和简单的授课技能技巧,讲授(teaching)多,启发(inspire)少,灌输(instill)多,探究(explore)少。传统教育理论、育人文化,单一、封闭的知识结构,固定、死板的教育技能技巧,导致了教师教“育”行为能动性不高,自主性不强。

(二) 对教师教育行为进行量化考核和荣誉授予与激励奖励,极大地调动了广大教师的积极性,但也把教师导向功利化。量化考核给学校的管理提供了科学依据,给教师的教育行为也提供了规范。同时在很大程度上调动了广大教师的工作积极性。量化考核源于企业,企业的行业特点,易于量化,易于考核。教育除了其他行业管理的共性外,还有其自身的特点。这个特点就是学校教育是培养人的教育,尤其是培养未成年人的教育。 “百年育人”指教育是个长期工程,培养人的教师需要耐心(patience--Patience is one of the most important attributes for a teacher )和爱心(love--Love can melt everything),教育的环境相对安静,育人的氛围相对自主。教育自身的特点加大了量化管理的难度,稍有不慎,适得其反。

在不少地方看到,荣誉和各种证书在量化考核中的比重很大。如果实际操作不太规范和公平,会出现一些问题,如果忽视教育自身的特点,夸大量化的作用和荣誉的奖励作用,会把教育导向功利化,反而挫伤教育者育人的能动性和自觉性。

(二) 教师的平等意识制约了教育质量的提高。最近几年各学校、各年级之间的过度、无序竞争,让教育内卷成为一种社会或文化模式;让孩子不能输在起跑线上的社会思潮,更让教育内卷严重影响幼儿园小学化,小学中学化,让天真烂漫的孩子错失了美好的童年,让每个家长苦不堪言;没有教不好的学生,只有不会教的老师,深深刺痛了教师最脆弱的那根神经,让教师们感到无所适从。个别教师为了自己的名与利,把精力不花在课堂上,而是有所保留。私下却鼓励学生家长要为孩子补课,这些行为让学生家长深恶痛绝。而且在“应试教育”(examination-oriented education)指导下,每天无休止的试题,频繁的考试,压得学生们喘不过气来。现在的学校制度,上级对学校的考核只看升学率,关注重点升学率,学校也是如此。层层加码,层层施压,最终传导在老师身上,就把成绩看成一切。学校与学校之间,班级与班级之间,相互掐尖。各种关系极为不和谐,师生之间,老师与领导之间矛盾重重。教育的手段单一,粗暴,体罚与变现层出不穷,个别孩子的伤痛让人揪心。何为教育?教育怎么了?叫人百思不得其解,教育一切整齐划一,名目繁多的各类兴趣班无非是换了个式样的整齐划一,美其名曰大课间,其实质是剥夺了孩子们自由的活动时间。所有的答案只有一个,没有争论,没有质疑。教育的重心放在了少数尖子学生身上,而忽视大多数学生,多数差生会被挖苦和讽刺,使他们在老师和同学面前抬不起头来,造成了学生们在情感和心理上的极大伤害,这种状况必然人为地扩大了学生成绩级的差异,而这种差异又反过来强化了师生对这种成绩分布结果的错误看法,之“固定化”。其结果必然压抑了学生的学习兴趣,削弱了学生的学习动机,严重伤害了孩子们的自尊心。教师的挖苦和讽刺,导致了学生心理上的障碍。其实每一个人都有自尊心,孩子的自尊心更是稚嫩的,脆弱的,作为老师我们更应该爱护且保护好它们,不该在伤口上撒盐。。当老师把注意力和精力全部放在尖子生上时,教育变味了,改变了教育启蒙、启智的初衷。当被忽视,在情感和心理上受到极大伤害的时候,在这样的环境里成长,等他们成人了,会对教育有什么情感呢?社会的公平需要教育的公平。教师的这种不平等意识,制约着学生的学习兴趣和动力,严重影响着教育质量的全面提高。到头来,最终伤害了教育,伤害了教育里的每一个人。社会公平的期许,让教育拉下了不易弥补的一课。

(本文作者‘右一’与同事开展如何改变“应试教育”的教研活动)

三、从育人的角度出发,身先垂范,有影响和健全每位学生的心灵;以育人的自觉担起“培养时代新人”的责任

(一) 先做一个反思性的教“育”者。我相信,我们的孩子在各类考试或竞赛中,他们大部分都能取得优异的成绩,但有些事我们不得不反思,因为它让我们遗憾和痛心。

水静则深。我常想:我们常看到有些学生,甚至包括有些“三好”学生,随手丢垃圾,随地吐痰,任意践踏花草;公众场合,喧哗吵闹;不遵守交通规则,翻越护栏,做些危险的动作,以显自己有“本事”;旅游外出,随意破坏景点。可怕的是,当这些发生时,随旁的同学熟视无睹,漠视认之,且有过之而无不及。

如果说这些行为的发生,是有意而为之,若有人教之,亡羊补牢,为时不晚。这些行为若被视为正常或习惯了时,教育会付出更大的代价。

有些在家长和老师眼中所谓的“好学生”,在未成年时,发生了伤害其亲友的事,屡见不鲜。前些年,据报道,我们国家花了很大力气才培养出的所谓精英,发生了窃取和盗取国家机密的事。在我们痛惜之余,不得不思考:他们的成长道路和所接受的教育。

(二) “育”好人,正确认识教育成就的得失。作为一名老师,自己培养出的学生若能进入名校,当然骄傲和自豪。年底考评中,取得优秀,或获得某项荣誉,当然高兴。如果不自豪,不高兴,才显不正常。

非凡教育成绩的取得,非全起教师都能获得。这种自豪和快乐,非每位教师都能感受到。其余老师,往往任两个班级的课或更多,也就是他们的教育至少影响到五、六十人。这是不小的影响。

设想我们所教的某个学生,在校时,学习成绩比较差,十年后,他们所卖的肉没有注水,让人吃得放心,他们所卖的东西从来不会缺斤少两,让人买得舒心。难道说我们的教育没有取得成功吗?我认为这是教育最大的成功之处,也是“育”最好的归宿。

(三) 身先垂范,潜移默化影响学生。中小学阶段,正是一个孩子身心发育(physical and mental development),人格健全(sound personality),习惯养成(habit formation )的重要阶段,也是榜样在孩子心中树立的阶段。老师的言行显得尤为重要。

教育心理学家克诺特曾说:“在经历了若干年的老师工作之后,我得到了一个令人惶恐的结论:教育的成功和失败(education-success and failure),我是决定性因素。”凡是静心思考教育的人,应该能够体会到克诺特的结论。

我有幸遇到过这样好的一位老师。那是一位大学的老师。一次课后,所有的同学走出教师,向宿舍走去。在经过洗手间时,同学们都把目光往洗手间看了看,因为水龙头里的水流得很大。没有一位同学停下脚步,关掉水龙头,包括我,劲朝前走去。我们的老师,马老师走在学生的后面,却走向洗手间,关掉了水龙头。事前事后她没吭一声。这件事过去近二十年了,但令我难以忘却。因此,我用这样的行为和理念教育着我的孩子和学生。我希望他们也能长成像我的老师一样的人,影响着一代又一代的年轻人。

教育行为的转变,可能源于一次亲身的体验,也可能源于某个教育理念的影响。不管那种原因所致,都是值得庆幸的。对受教育者来说,也是幸运的。

(三) 做一个顺应时代、主动改变自己的老师。信息时代为特征的现代教育要求教师改变过去的教学观念,放下以教师为中心的传统观念,摒弃家长式的说教理念,尊重学生、关心学生,培养和发展学生的个性,让学生在课堂上积极、大胆、自由的发言,而不是以“知识的权威”为自居,应该与学生建立一种平等的师生关系,让学生感受到学习是一种平等的交流(communication),是一种享受(share),是一种生命的呼唤(susan lee) 。站在新时代的起点上,每名老师应重新定位自己,主动拥抱时代对老师的要求,主动改变自己,要把自己变成学生人生的引路人,成为学生成长路上的朋友,鼓励每一个学生(Believe yourself,you are excellent,you are unique.)教师应该允许学生的缺点存在,应该允许奇才、偏才、怪才、狂才的发展,而不是一棒子打死,一刀切,我们要辩证的看待问题。面对一些可能有“缺点”的学生,老师们应俯下身子,走进学生的心里,引导他们向正确的方向发展,要将限制学生的发展空间的传统做法摒弃掉,更不能给不服自己管教的学生或有某种缺陷的学生“判死刑”。教师应该多一些爱心,多一些对“问题学生”的理解(understanding)与关怀(caresolicitude),将纠正学生的缺点当作自己工作的努力方向。虽然教育之路坑坑洼洼,有时甚至一片泥淋,但是只要我们坚持不懈,勇于探索,我们的教育最终会守的云开见月明。

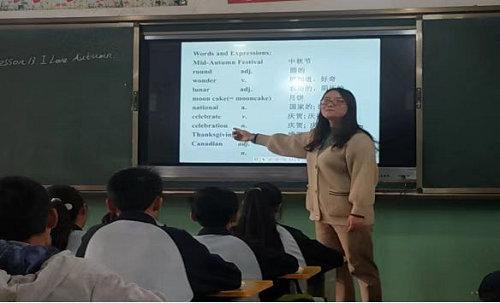

(本文作者借助信息技术媒体开展课堂教学活动)

参考文献

[1]郑金洲.学校教育研究方法[J].教育科学出版社,2013(07):23

[2]栗洪武.学校教育学[J].陕西师范大学出版社,2013(03):17

[3](英)怀特海 .教育的目的[J].文汇出版社,2012(10):56

...