“三寓三式”范式下的高职语文课程思政研究

摘要

关键词

“三寓三式”范式;高职语文;课程思政

正文

一、高职语文的课程定位

高职语文课程在职业院校属于综合性的素质教育课程,它具有广泛的人文知识内容,很强的思想性、审美性和工具性,它立足于培养学生的创新精神、实践能力和综合职业素养,深化教育教学改革和内涵建设,培养学生职业能力和综合素质。高职语文应该设置文本赏析和实用写作两大项目模块。

文本赏析综合选取古今中外经典文学文本,学习古代优秀文学文化传统;学习现当代作品融注的社会人生经验,深刻的思想与动人的情感;学习外国作品,了解外国的社会生活,启发我们正在进行着的现代化进程。通过教学强调人文性,培育学生的人文精神和文学修养;陶冶道德情操;熏陶审美趣味;突破思维定势,发展想象、灵感、幻想等创新思维能力;培养学生良好的道德品质和健康的人格,培养对社会的责任感和对科学的献身精神。

实用写作涉及日常生活、校园生活、职场生活等文书写作,提高文字应用能力与语言表达能力,增强语文知识的实用性转化,训练学生语文写作能力,提升语言文字应用能力,教、学、练有机结合,注重工具性。进一步加强学生语文的阅读和表达能力,学习实际工作和生活中所需要的应用文种的写作格式和要求,丰富写作表达技巧;学会特定场合语言表达的技巧,加强语言文字运用的规范性,提高学生对语言较高水准的理解与表达能力,提升学生的语言实际应用水平和综合素质。

二、“三寓三式”范式

2020年教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》,对于打造课程思政范式提出了明确的要求。

“三寓三式”范式的全称是“三寓三式(五化五式)”范式。“三寓”就是“寓道于教、寓德于教、寓教于乐”。“寓道于教”“寓德于教”对应“三式”(“画龙点睛式、专题嵌入式、元素化合式”)。“寓教于乐”包括“情景化、戏剧化、游戏化、故事化、幽默化;启发式、互动式、讨论式、案例式、探究式”(五化五式)等形式。

“寓道于教”是指教师不能只教学生如何单纯地学知识,更要润物无声地让学生懂得如何学会把握自然和社会的发展规律,遵守社会和做人的准则。“寓德于教”是指教师在教学中潜移默化地培养学生良好品德,树立正确的价值观。“寓教于乐”是要求老师因材施教,开展激发学生学习兴趣的“快乐教学”,包括情景化、启发式等方式。

“画龙点睛”指在讲授知识点和技能点时,进行社会主义核心价值观、唯物辩证法等思政元素的强化。“画龙”是指知识点、技能点的学习,而“点睛”是指在讲解课程知识点、技能点时,彰显所蕴涵的思政元素,实现价值引领。“专题嵌入”是教师不打破原来教学结构,精心将思政的某个专题进行有机嵌入,以加深学生对课程内容的理解,同时强化学生的价值认同。“元素化合”是老师将知识点、技能点、思政要点三种不同的教学元素以原子化合的方式进行结合,进而产生合而为一的天然浑成的效果。

“课程思政” 是从 “大思政” 格局中出发的一场教育改革的实践,它不是指增加几门思 想政治教育的课程,而是将思想政治教育贯穿于课程体系的各个环节, 激发不同课程中的 思政元素,将知识传授与价值引领相结合,在润物细无声中立德树人。课程教学思政化的出发点在于立德树人、铸魂育人、德技并修、课程育人、教书育人,为社会主义建设事业培养信得过的合格专业人才。

高职语文课程所承载的功能作用主要是,向学生传授必备的文学文化知识,培育一定的审美和人文素养,在培养书面表达、信息加工、沟通交往能力、创新思维及创新精神同时,潜移默化地对学生进行正确的价值观引领。为学生后续平行人文素养类课程和专业课学习、“1+X职业技能证书”考评中所需的团队合作能力、动手实践能力、解决实际问题能力,良好的职业素养和工匠精神,打下扎实的基础,形成良性联动和协同。

“三寓三式”范式下的高职语文课程思政,既可以打造出一门有高度和温度的人文素养课程,也有助于高职学生具体而微的人文技能的培养和提升,真正实现了教育的春风化雨和润物无声,为有效推动新时代高职教育的高质量发展提供了鲜活的样本,有助于高职教育高质量发展的正向作用日益凸显。

三、“三寓三式”范式下的高职语文课程思政

职业教育是一种类型教育,高职教育是职业教育的一个层次。教育部《大学语文教学大纲》规定:“充分发挥语文学科的人文性和基础性特点……为我国的社会主义现代化建设培养具有全面素质的高质量人才。”新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确要求贯彻落实立德树人根本任务……坚持价值引领、知识传授和能力培养三融合,落实德技并修,切实提高职业教育的人才培养质量。为深入贯彻落实教育部2020年5月28日《高等学校课程思政建设指导纲要》对公共基础课、文学课的要求,坚持“学生中心、产出导向、持续改进”。

语文课程是天生的思政课,高职语文的课程思政要润物无声、如盐入水,杜绝“两张皮”“硬融入”。高职语文课程思政建设要在保持语文课程体系不变,持续提高学生听、说、读、写等语文能力的基础上,将职业教育育人理念和人才培养总目标贯穿全过程,响应“2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》”精神和要求,将语文课程标准的素质目标、知识目标、能力目标与思政目标相结合,发掘文本的思想内涵,加入“三寓三式(五化五式)”,将语文课程蕴涵的思政教育温润心灵,使得课程思政与学科内容发生“化合”反应,浑然一体、不分彼此,学生受之浑然不觉、甘之如饴。

例如,创新精神、一定的审美和人文素养、职业素养和工匠精神等,语文课要将这培养规格有机融入到教学中,科技人文融合共生、尚德修能知行合一,这些思政教育和人文素养入脑入心、内化养成,既全面提高了人才培养质量,也促进了课程思政资源在共享中实现攻坚和不断完善,提高了语文思政辐射力,承担了人文精神的传播和道德情操熏陶。

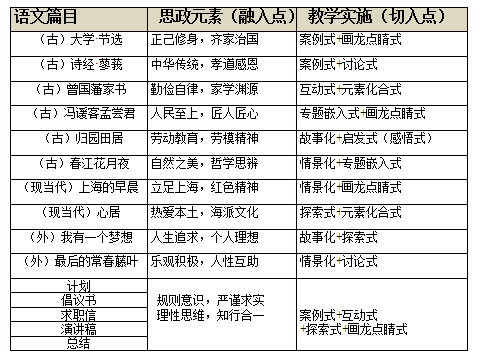

在纵向坚持语文课程体系与思政体系“双线并行,同向同行”的同时,横向上坚持语文教学与思政元素“紧密结合、互通互融”,促进课程教学与思政育人同频共振,掌握知识、培养技能与培育思政情感相得益彰。如下图示

语文课程思政符合马克思主义思想政治教育理论观点,且顺应了语文课程与教学论内在规律,还承续了中国传统文化教育思想中“文以载道”“文道统一”“文以化人”的理念和教化传统,在“三寓三式”范式引领下,要“寓道于教”,构建三全育人大格局。让学生受到感悟和内化教育,借助语文文化精品的感化教育,使学生受到爱国感情和高尚情操的滋养,升华思想境界和塑造健康的人格,要“寓德于教”。语文课程要有吸引力,富于感染力,激发学生的学习兴趣。通过一篇篇文学佳作激发学生对文学文化的兴趣,领略语言文字的魅力,要“寓乐于教”。

四、“三寓三式”范式下的高职课文案例

传承“人民至上”,厚植家国情怀

——历史散文《冯谖客孟尝君》

【课程前导】

中国古代散文包含着丰富的中华优秀传统文化,闪烁着理性的光辉和思辨的色彩,是中华文明的智慧结晶和精华所在。时至今日,我们依旧要把握中华优秀传统文化传承和创新的关系,激活传统关注当下,读古代书做现代人。

课程思政教学实例:

语文教学 | 思政元素 | 思政设计 | 思政目的 |

散文情节概述 散文结构技法 | 人民至上 文化自信 | 三寓三式 | 增强“五个认同” 提升民族自豪感 |

【课前任务驱动】教师线上平台布置预习任务,让学生概述“焚券市义”的情节,体悟文章结构技法,课前分享。

【教师故事化讲解】检查学生预习情况,教师明确,全文构思巧妙,欲扬先抑一波三折,多个情节并重。“焚券市义”指的是焚烧掉债券,换取仁义人心。冯谖帮孟尝君“焚券市义”,两人对话描写中,冯谖直接指出主公孟尝君对待自己的百姓应“爱民如子”,而不是像商人一样放债收债谋利,谋利只得到短时的物质利益,施行仁义,民心所向收获的是长远。

【教师专题嵌入】将中国“人民至上”专题有机嵌入语文教学,强化学生的价值认同。中国的“民本思想”古已有之,学过的语文中,儒家的思想家孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”。唐太宗李世民把人民比喻成水,把自己比喻成舟,说出“水能载舟,亦能覆舟”。古代文本中的“民本思想”增加了学生的文化自信。

再举反面例子,通过对比强化思政元素。《邵公谏厉王弭谤》周厉王对百姓惨无人道,最终落得“流王于彘”的下场。

联系现代社会,由古而今,我们国家一直坚持“人民至上”,习近平总书记《平“语”近人》就有“治国有常民为本”“群众利益无小事,一枝一叶总关情”的论述,在2020和2022年中国共产党带领全国人民共同抗疫的具体行动中更得到验证。

结合国外、国内对于中国抗疫政策的报道,提升学生的民族自豪感,社会主义制度的优越性、中国共产党出色的领导力、组织力和执行力与全国人民的齐心协力,团结互助在中国的抗疫历程中得到彰显。

【设计意图】讲好历史与现实的故事,引导学生从中发掘价值观、形成正确的判断事物标准和价值追求。结合时事热点,有利于培养和训练学生科学思维方法和思维能力的内容,让学生深刻认识世界、理解中国、增强民族自信心和社会责任感。

五、总结

高职语文要立足课程本身,提炼概括“适用”的思政元素。思政元素多元化,有中国文化类,也有时政类。思政时政、案例分析在不断发展,思政设计要跟上最新的时事政治新闻,不断完善和改进,常教常新,用新时代中国特色社会主义最鲜活的素材,找准切入点、聚焦点、结合点,立德树人,培根铸魂。在具体、精准地明确课程思政建设目标(知识点、技能点、思政点)和内容重、难点的基础上,润物无声,融入“三寓”策略,“三式”“五化五式”方法,适时、适当地将思政教育融入课堂教学,及时对标课程思政建设标准,在“必须完成”基本标准(完成语文课程本身的知识、技能目标,并融入若干思政要素)后,追求“最高标准”,实现语文为本、专业特长、思政文化、素养升华,早日实现知识能力和价值塑造的同频共振。

参考文献:

[1]高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(01):43-46.

[2] 教育部.《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知.2020-6-30.

[3] 滕跃民,张玉华,肖纲领.高职专业“课程思政”的“道法术器”改革[J].辽宁高职学报,2018,20(08):53-55,61.

[4] 包兵兵.高职院校推进“课程思政”的时代背景、把握要点与建设方向[J].教育科学论坛,2021(21):8-11.

[5] 何依恒.职业院校课程思政的“三个层次”与“四对关系”[J].教育科学论坛,2021(21):12-17.

[6] 刘尊英,孟祥红,辛华龙,董士远.全方位育人与“课程思政”教育探索与实践[J];教育教学论坛;2020年13期

...