传统节日文化寻根课程建设——基于岭南本土地域特色的研究

摘要

关键词

传统节日;课程建设;岭南;寻根

正文

本文系:广州市天河区教育科学规划一般课题“诗意德育背景下的寻根研学课程研究”(课题编号:2020Y066)研究成果。

2021年教育部印发了《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,提出要充分发挥中小学课程教材承载的中华优秀传统文化教育功能。习近平总书记多次强调中华优秀传统文化的宝贵价值,他自豪地宣示:“中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化,是中华民族的根和魂。”而传统节日文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,凝聚着中华民族共有的民族记忆、民族精神和民族情感,承载着中华民族数千年的文化血脉和思想精华,是德育实践的重要载体。日常教学中,笔者发现学生对传统节日知之甚少,甚至连节日时间都把握不准,对岭南传统节日的文化内涵更是一知半解。于是,笔者将以寻根传统节日文化为切入点,立足于岭南本土地域特色,开发中国传统节日文化课程,提升学生对岭南传统节日文化的亲切感和认同感,增强学生的文化自觉和文化自信。

一、传统节日文化寻根课程设计

(一)课程理念

传统节日文化历史悠久,博大精深,寻找文化的根源,了解历史的发展,才能打造出学生的“中国属性”,延续优秀的“中华血脉”,更好地完成“中国梦”的使命。本课程以立民族之德、树中华之人为价值取向,以促进学生道德素养全面发展为目的,有效挖掘和利用民族传统节日文化资源,通过校内文化熏陶和校外实践活动相结合的德育体验式课程,以岭南节日传统文化为课程内涵的核心载体,建构家庭、学校、社会三者融合的传统节日文化之寻根课程体系,引导学生从传统节日文化的被动接受者,变成主动的文化知识讲解人、诗词故事传颂人、节日美食制作人、传统习俗传承人。

(二)课程目标

传统节日文化之寻根课程设置在小学阶段,根据学生的身心发展特点和认知水平进行设计,旨在通过立体式的岭南传统节日文化体验,让学生在深度学习中感受“活”的优秀传统文化,增强对中华传统节日的认知,涵养爱国爱家情怀,继续发扬岭南文化开放包容、求索创新的精神,成为有文化自信和民族自豪感的时代新人。

(三)课程内容

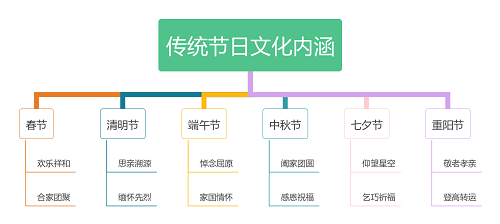

传统节日文化之寻根课程根植于春节、清明、端午、中秋、七夕和重阳六大传统节日的文化内涵,从中选择能滋养小学生健康成长的文化内涵作为课程内容的导向,并结合岭南本土地域特色设计课程内容,通过诗词朗诵、知识讲解、故事讲述、美食制作、习俗传承与创新等活动,让学生在真实的环境中进行学习,在亲身的体验中得到成长。

二、传统节日文化寻根课程实施

传统节日文化寻根课程实施路径分为独立设置类课程、学科渗透类课程和特色专题类课程,根据低中高年段学生的身心发展特点和认知规律,设计了有层次有梯度的螺旋上升的课程体系。其中独立设置类课程和学科渗透类课程在校内实施,特色专题类课程在校外实践。

先是让学生知晓节日文化,一是语文综合实践围绕节日诗词的文化内涵,开展春节“辞旧迎新”、清明“寒食飞花”、端午“同舟共济”、中秋“月圆花好”、七夕“金风玉露”、重阳“寸草春晖”等诗词朗诵活动;二是主题班会用任务驱动的形式让学生积极阅读、讲解关于节日的小知识。

再是引导学生领悟节日文化,一是阅读汇报课,学生通过阅读和讲述节日故事,感悟节日的文化内涵;二是综合实践课,如充满氛围感的的岭南年味特色美食会、中秋灯谜会、重阳赏菊诗会;注重体验感的清明艾文化,知艾、懂艾、做艾团、品艾团,端午手工艺:做粽子、做香囊、编五彩绳,中秋做花样“高颜值”月饼等。

最后,家校联合,引领学生践行节日文化。春节:1.书法艺术鉴赏,写“福”字、贴挥春;2.粤讲意头调查,逛花街、逗利是、南派舞狮表演。清明节:1.寻根问祖,走进宗祠,画家族树;扫墓缅怀先人;珠玑巷溯源家族历史。2.祭奠先烈,传承红色精神。端午节:1.粽子的前世今生,调查岭南地区粽子发展和变化。2.探究龙舟文化,看龙舟比赛,品龙船饭;参观一水同舟·龙舟文化博物馆。中秋节:1.探究月饼寓意,调查市场售卖的中秋月饼,千变万化的月饼,永远不变的团圆。2.读懂中秋月文化,白云山登高望月;探究中国人的月亮情结。七夕节:1.乞巧文化探究,珠村明德堂观“祈福”“迎仙”“拜七娘”“对月乞巧”等习俗;参观广州乞巧文化博物馆。2.七夕观星实践,感受古人丰富的想象力,研读今人无止境的创造力。重阳节:1.敬老爱老行动,用行动关爱身边和社区老人。2.登高望远活动,祈福寻菖蒲。

(一)巧用独立设置类课程,知晓节日文化

诗歌是我校的特色教育,小学低年段(1-2年级)每周设置了一节诗歌课程,巧用诗歌课诗意开启传统节日的启蒙教育最为合适,提升学生对传统节日的亲切感。

1.节日诗词

低年段的学生好奇心重,记忆力较强,喜欢游戏式学习。教师可以组织学生和家长进行相关节日的诗词收集、筛选、整理,仿照岭南文人学士成立“花田”“杏林”“海楼”等诗社进行诵读、赛背,引领学生主动吸纳经典诗词,自主感知节日的内涵,自觉成为节日诗词传颂人。

2.节日知识

通过中华民族共同的文化基因之一的经典诗词的学习,引导学生进行前置性阅读,了解节日相关的由来、习俗、美食等。学生以读促疑,以思促行,带着浓烈的学习兴趣去请教他人,去书籍报刊、网络平台上一一探究,并鼓励学生争当节日知识讲解人,拍摄节日知识小视频给同学进行讲解,为下阶段的学习做知识和情感的铺垫。

(二)妙用学科渗透类课程,领悟节日文化

在小学中年段(3-4年级)语文课程和主题班会课中,有学习传统节日文化的内容,教师可以妙用学科内容进行深化,本着“以文化人、以德润生”的高度策划和组织传统节日的主题活动,搭建传统节日文化与学生之间的桥梁,创设真实的主题文化学习情景,在校内举办故事会、美食会、灯谜会等传统节日的主题活动,引导学生积极体验文化、感受文化、传承文化。

1.节日故事

我国传统节日源远流长,文化灿烂,在历史长河中沉淀着许多神话传说、历史典故,其中蕴含着中华民族的文化内涵,值得师生一同探寻。学生在自主阅读后内化成自己的语言和感悟,在主题故事会上绘声绘色地讲述。如在春节故事会中熬年守岁、贴春联和门神、万历创建历法等传说,让学生感受到老祖宗面对困难时的坚守与无畏,智慧与担当;清明故事会中的英雄先烈红色故事,让学生学习革命精神,传承红色基因;端午故事会中屈原投江的历史故事,让学生感悟爱国诗人的家国情怀;中秋故事会中的嫦娥奔月、玉兔捣药、吴刚伐桂等神话故事,让学生既为古人丰富的想象而惊艳,也为中国探月事业发展而骄傲;七夕故事会中的牛郎织女民间故事,让学生为伟大的坚守而动容,也为打开探索星空之门而惊喜;重阳故事会的卧冰求鲤、孝感动天、亲尝汤药等经典孝道故事,让学生感受中国孝道的至善至诚。这样的活动既提高了学生的语言表达能力,又提升了学生对传统节日文化的兴趣,让学生成为节日故事传颂人。

2.节日美食

在节日美食会中,有清明的艾团,端午的粽子,中秋的月饼,还有春节的年味。活动过程中,学生不仅要知美食、做美食、品美食,更重要的是懂美食,懂得它的前世今生,懂得它的文化内涵。比如年味美食会中,岭南美食分成广府,客家,潮汕三部分来体现文化的精髓。如广府美食中寓意着油润富足的九江煎堆、寓意“长长久久”、“步步高升”的九层糕,装满鸡仔饼、核桃酥、笑口枣各种糖糕饼的“砌全盒”;客家美食中的炸煎圆圆咕噜、炸馓子一口酥香、甜粄软糯甜蜜,寓意着来年红红火火、甜甜蜜蜜;潮汕美食中源于农耕时代的“粿”,“发粿”寓意发财顺遂、“甜粿”代表甜蜜圆满、“菜头粿”预兆好彩头、“松粿“祈求轻松顺利……学生以地域来分组,以小组为单位上台介绍食材、烹饪方法和寓意,最后师生一起品尝美食,点评美食,真可谓既饱口福,又长见识。通过节日美食活动,中华民族共同的价值取向便会通过五官感受潜移默化地渗透,学生逐渐成长为晓做法、知寓意、有内涵的节日美食制作人。

3.节日手工

端午做香囊,编五彩绳,中秋做灯笼,都是节日手工实践活动,可以培养学生的动手能力和审美能力。教师可让学生观看做香包、五彩绳的教学视频进行自学,也可邀请家长到校指导学生制作。鼓励学生的创新精神,如在五彩绳上创造性地加入小铃铛、珠子,可让老习俗有新活力。尤其重要的是引导学生通过实践感悟古人把饰品佩戴在身上辟邪保平安的美好愿望。中秋灯谜会提倡亲子合作,创造性地设计和制作灯笼,践行环保理念,将红包、纸皮、日历、柚子皮等可再利用的物资变废为宝,制作成灯笼,并附上灯谜,准备好小奖品。小奖品可以是月饼、文具、小玩具等物质性的奖品,也可以一句赞美、一个笑脸等精神上的奖励。学生在活动中可以体验到“猜谜”这个古老游戏的乐趣,也可以感受到中秋佳节其乐融融的节日气氛,真正成为节日手工艺的传承人,节日文化的亲身经历者。

(三)善用特色专题类课程,践行节日文化

小学高年段(5-6年级)的学生已经对传统节日有知识储备,以及对岭南文化有一定的了解,适合在教师的指导下,在家长的协助下,进行校外小组实践拓展,从而入情入境地感受和体验岭南特色的民俗文化活动,形成文化认同,探索文化创新。这一板块先由教师引导学生进行分组,再指导家长带领假日研学小组,善用传统节日寻根专题课程,或是走进岭南传统节日的庆典现场,或是动手实践岭南节日习俗,或是参观游览深入了解岭南节日特色,逐步加深学生对传统节日的理解,生发出“中国人过中国节”的文化自信和爱国情感。

如在端午节假期里,学生以小组为单位,在探访“粽子的前世今生”拓展项目中,通过课外阅读和市场调查,探究粽子的由来、发展和变化,培养学生爱国情怀;探究粽子的各种形态和样式,感知祖国的地大物博和人民的心灵手巧;探究粽子所蕴含的文化内涵和地域特色,开阔学生视野,深刻学生认知;还可以探究现代改进或创造的新品种,成为传统习俗的现代传承人。在探究龙舟文化实践中,学生可在农历五月初五前后,观看珠三角水乡村落举行的划龙舟活动,体验其中蕴含的团结、拼搏、进取的体育精神和理念;还可以预约参观位于天河车陂的一水同舟·龙舟文化展览馆,在讲解员的带领下,近距离观赏与触摸到真实的龙船,见识了龙船饭的丰富以及百年龙船鼓的风采,还在媒体元素的呈现下,身临其境地观赏龙舟盛会。假后回校,学生通过图画、照片、视频、文字、实物展示等方式进行小组汇报,由此评选出优秀实践小组。

这些课外拓展活动充分发挥家庭资源和社会资源的作用,让学生走进生活大课堂,真实体验岭南传统节日的习俗、美食和文化,促进了知识和生活经验的深度融合,让学生过一个有仪式感、愉悦感的中国节,培养出能传承与创新传统节日文化的新时代接班人。

三、传统节日文化寻根课程评价

课程评价是教育活动的指挥棒,本着全程性、全员性、多元化、客观性的原则,从知识与技能、过程与方法、态度与行为以及成果与创新四个维度,制定具体的课程评价指标,如下:

一级评价指标 | 二级评价指标 | 自评 | 同伴评 | 家长评 | 教师评 |

知识与技能 | 1.了解中国六大传统节日,能说出节日的时间、由来、习俗、美食等岭南节日文化。 2.初步掌握一些节日手工、美食制作的技能。 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |

过程与方法 | 1.学会查找资料、请教他人、实地观察、运用工具、整理材料等方法。 2.积极参与传统节日的校内外活动。 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |

态度与行为 | 1.能主动探索岭南传统节日的特殊意义以及背后的文化内涵。 2.在活动过程中,学会团队合作,有时间观念和秩序意识。 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |

成果与创新 | 1.愿意创作和分享自己或小组的活动成果。 2.学会反思、总结自己或小组的学习体验和创新能力。 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |

上表中,采用自评、生生互评、家长评、教师评等全员参与的多元评价方式,既有结果性评价,又有过程性评价,综合评价学生在学习过程的多维度表现,更加客观,合理,更好地发挥评价的“杠杆”作用,从而促进了学生在学习传统节日文化中走出零碎式、碎片化的困境,进入系统化、整体性的寻根课程学习,自觉、自主地成为岭南传统节日文化的传承人。

参考文献:

[1]杜冰,杨蓉,罗爵慧等.知美 懂美 鉴美 创美——“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程建设[J].教育科学论坛,2022(10):59-61.

...