基于夹层定量描述技术剩余油挖潜对策

摘要

关键词

沙二下亚段;隔夹层;剩余油;A区块

正文

1.研究方法及思路

综合钻井、测井和三维地震资料,采用井震结合的方式,应用高分辨率层序地层学理论和观点,开展小层等时地层单元的对比和对比。通过岩电标定,建立基准面旋回的测井曲线识别标准。最后,通过单井基准面旋回划分、井间旋回对比(井震结合、分级控制、旋回对比)建立目的层等时地层格架,保证地层划分的等时性。

2.研究内容

为了满足目前开发需要,在主力储层精细刻画的基础上,开展了夹层的空间展布特征及注采流线与剩余油的关系研究,提出层内调整剖面、平面井网调整的两种转流线挖潜手段。

2.1 建立完善的A区块地层骨架,砂体划分精细到夹层所控制的单砂体

通过选取全区砂层发育较全、砂层稳定、无断层或断层较少的井划分出小层,作为骨架剖面上的井。对骨架剖面上井的小层进行对比与闭合,以此逐井类推,在对比骨架剖面控制下,进行全区412口井进行对比通层,最后达到全区闭合,并建立相应数据库。

2.2 基于微电级曲线的夹层定量描述技术

(1)夹层的岩性特征

在岩心观察的基础上,进行各类资料的综合分析,确定沉积相及亚相。通过取心井的岩性、电性组合关系,建立测井相图版,从而确定各微相的沉积相标志,指导非取芯井的沉积微相研究。

泥质夹层:由粉砂质泥岩组成,厚度一般为0.5-1.0m。自然电位曲线有明显回返,泥质含量可达30%以上,在微梯度、微电极曲线上表现为重叠,无渗透性,隔层密闭性好。

物性夹层:由泥质粉砂岩、粉砂质泥岩组成,厚度一般为0.2-0.5m。自然电位曲线略有回返,泥质含量10%-15%,在微梯度、微电极曲线上表现为不重叠,低渗透性。

钙质夹层:由钙质泥岩组成,厚度一般为0.5-1.0m。自然电位曲线有明显回返,泥质含量高,在微梯度、微电极曲线上重叠并明显上跳,无渗透性。

(2)夹层的电性特征

基于测井曲线精细解释的薄夹层识别技术,通过研究发现,利用微梯度和微电位幅度差可以用来指导夹层的划分,并建立厚油层内夹层的划分标准。

夹层标准为:微电极幅度差≤0.3 Ω•m,八侧向回返程度≥35%,微电位回返程度≥10%。由图版实现夹层厚度的定量识别。

2.3 明确主力砂体内夹层的展布模式

(1)厚油层内部层次界面

由于沉积环境、水动力条件的变化,导致主力厚油层内部层次界面复杂。直线型分为直线平铺型、直线交错型2种。曲线型分为波形(底形)、波状交错型2种。斜列型废弃河道成因。总体趋势:垂直河道方向呈树枝型,沿水流方向呈海拔高度相近的凹向废弃河道的弧线型;平面上垂直水流方向上遮挡能力最强,平行水流方向上连通效果最好,垂向上界面交叉处遮挡能力最强,向下逐渐减弱。

(2)夹层的平面展布特征

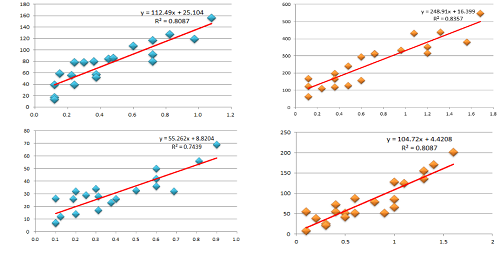

由于不同相带具有不同的沉积背景,尤其是具有不同的水动力条件,本次研究中对夹层展布特征分相带、分方向开展研究,绘制夹层延展长度与厚度关系图版(见图1)。首次开展夹层平面展布研究,通过拟合不同相带、不同方向夹层厚度延展比,预测夹层在井间及井网未控制区域的展布。通过统计井网密集区邻井夹层厚度差及井距,拟合出了夹层厚度与延伸长度关系。

图1夹层延展长度与厚度关系图

统计上述18个小层夹层的发育情况(夹层发育规模、夹层厚度及延伸长度),研究三者之间的相互联系。可以看出:夹层延伸长度随夹层面积的增大而增加,两者的正相关关系十分明显。

(3)夹层的纵向展布特征

在纵向上,夹层发育并不均衡。同一小层内,夹层厚度及夹层数量并不稳定(如图)。两个井距的距离,夹层数目及夹层厚度改变巨大,夹层的随机性分布导致夹层井间对比困难,剩余油分布零散。整体上看,夹层延伸距离较短,大多不超过3个井距。

夹层主要在厚油层内部发育较好,但夹层厚度及夹层数量不稳定;夹层在S2X2顶、S2X3顶、S2X4顶和底较发育。

2.4 揭示了夹层控制下的剩余油分布规律

在建立夹层控制下的厚油层地质模型基础上,开展数值模拟,明确了纵向、平面上受夹层影响剩余油分布规律。纵向上顶部夹层对剩余油的捕集能力最强,是高含水后期挖潜的主要方向;中部夹层对剩余油的捕集能力最差,剩余油富集程度最差;底部夹层介于二者之间,也是高含水后期挖潜的重要方向。平面上构造高点及边角部位剩余油饱和较高。

2.5 制定了基于夹层控制下的厚油层剩余油挖潜对策

在夹层研究的基础上,采用油井优化射孔+水井注采调整,建立3种厚油层挖潜对策,通过纵向上剖面调整,实现主力厚油层层内剩余油挖潜。对于夹层发育不稳定厚油层主要是采用油井优化射孔,水井变强度注水及调驱实施挖潜,对于夹层发育稳定厚油层,主要是通过细分韵律层组网进行挖潜。

3 精细描述韵律层

A区块Ng52+3 为典型的曲流河正韵律沉积砂体,平均有效厚度7.2 m。在对研究区的精细地层对比研究中,利用“四位一体”油藏精细描述技术:地质认识,精细构造与地层对比,井震结合,利用地质档案信息资源,优化开发井地质设计及轨迹,进而建立韵律层地质模型。

(1)地质认识。从相关地质档案信息综合分析认为,单元目前主要存在三个突出问题:层间矛盾突出;平面动用不均衡;近几年新井较多,局部砂体认识发生变化。为解决这些矛盾,需要对A区块Ng52+3 的厚油层单元开展储层精细研究,精细描述隔夹层及韵律层展布,有效挖掘剩余油潜力。

(2)精细构造与地层对比,井震结合。利用地震资料能反应储层最直接的档案信息,做到地震与地层对比的相结合;针对A区复杂的地质条件,以精细构造解释为依托,对全区进行统层对比,对研究区235口井进行了精细地层对比,对比基础是1:200比例尺组合测井图、校正井的补心海拔高度、试油、试采资料,对比中参考了大量地质资料,包括地震剖面、录井图、各种测井曲线、岩芯、分析、化验、试油档案资料,构造图、油藏剖面等地震档案资料,小层平面图、小层数据表等成果图表档案资料。

(3)利用地质档案信息资源。例如测井曲线,岩性剖面等,先选区,油田A区块Ng52+3单元能够代表全区地质开发特点,储层发育,连片分布。再建标准,建立物性夹层的电性和物性标准,对全区井点进行夹层识别,弥补了传统地层粗略分层方法的缺陷。最终提高开发井地质优化设计水平,达到韵律层的高效挖潜。

(4)优化开发井地质设计及轨迹。强化跟踪,确保开发井最大限度钻遇油层。充分利用报废油水井,在薄层、砂体边等剩余油富集区,通过井震结合精准落实断层、构造,提高设计准确率,做好新井进靶前的随钻分析,根据实钻与设计符合情况做好轨迹调整。

4 储层特征研究

通过精细地层对比和韵律层细分,并充分利用老井,共部署4口油井,有效挖掘剩余油潜力,创造了很好的经济效益和社会效益。4口油井的成功钻探,有效指导了剩余油挖潜工作,同时也证实了精细描述储层技术在预测精度上的准确性和可行性,也对油田厚层油藏及主力层突出的多层油藏具有较大的推广价值。对于推进整装油田特高含水后期可持续发展具有积极的作用,同时,对其它同类型油田的开发也具有借鉴作用。

(1)储层非均质特征。平面非均质特征有方向性,垂直河道方向储层物性差异大。在主河道内部,高渗带以条带状和串珠状顺河道方向展布。总体来看,研究区东面井组较西面井组均质;层内非均质特征表现为上部储层非均质性强;中下部均质程度高。对研究区每口井按每米一个段进行渗透率统计,计算单井的分段渗透率级差,做分段渗透率级差图,平面来看:渗透率级差一般为10~80,纵向非均质强的区域和均质程度较高的区域顺河道方向以

条带状间隔分布。

(2)层内夹层精细描述。本次针对油田实现了隔夹层识别及应用技术,技术思路是先明确夹层类型,确立不同夹层类型的识别标准及分布情况,最后明确夹层的展布特征;在夹层研究的基础上再将夹层应用于韵律段挖潜、水井细分注水及油井避射中。

(3)A区块Ng 52+3研究区夹层发育特征。根据沉积的期次性及层内夹层发育特征,对油田A区块馆上52+3 厚油层进行韵律段细分;A区块馆上52+3 共划分为5个韵律段:521 、522 、523 、531 、532 。从砂体厚度等值图中看出,521 、532 砂体发育不好,砂体局部分布,厚度小,但522 、523 、531 沉积时期砂体厚度大且连片发育。研究区主要位于主河道内,储层发育,研究区内522 、523 、531 三个韵律段储层全区发育,521 储层在研究区西部发育,在东南部不发育,532 储层发育很差,只有零星的土豆状分布。

油田A区块研究区馆上52+3 层利用河流相储层层次结构分析方法,来解剖点坝砂体的夹层空间构型。统计可见平面上Ng52+3 主要在主河道内发育1~3个物性夹层;总夹层厚度一般在小于2 m。从Ng522 、Ng523 、Ng531 间单一夹层发育特征来看:夹层在主河道区内发育较稳定;但夹层厚度薄,一般小于1 m。纵向上,夹层多发育在中上部,主要在521和522 层发育;平面上,夹层在南部发育,北部发育较差。

5 结论与认识

(1)利用微梯度和微电位幅度差可以用来指导夹层的划分。因此,我们建立厚油层内夹层划分图版,对夹层展开定量描述,指导剩余油的精细研究;

(2)首次开展夹层平面展布研究,通过拟合不同相带、不同方向夹层厚度延展比,预测夹层在井间及井网未控制区域的展布。

(3)在夹层展布模式研究的基础上,针对不同类型夹层制定不同挖潜对策,能够有效的提高主力层动用程度。

参考文献

[1]吴键,曹代勇,邓爱居,等.三维地质建模技术在油田基础地质研究中的应用[J]. 地球科学与环境学报,2005,(02)

[2]杨磊,刘池洋,张小莉,等.利用测井曲线自动划分层序地层的方法研究[J]. 西北大学学报(自然科学版),2007,37(1):111-114

[3]胡明毅,马艳荣,刘仙晴,等.大型坳陷型湖盆浅水三角洲沉积特征及沉积相模式——以松辽盆地茂兴-敖南地区泉四段为例[J].石油天然气学报,2009,(03):13-17+13.

...