小议初中化学课程中学生科学思维的培育路径

摘要

关键词

初中化学;核心素养;科学思维能力

正文

前言

随着我国对素质教育的逐步重视,新一轮新课改的深入,要注重培养学生的综合素质。2014年,国家教育部提出要全面深化新一轮的课程改革,落实立德树人,将创新性思维培养作为新课改的重要内容。这要求在初中化学教学中,教师一方面应重视对学生进行基本知识的化学教学,另一方面也应强化学生的科学思维意识与能力,使学生能熟练地掌握和应用所学的化学知识去解决实际问题,并在解决问题的过程中进行持续不断的深入思考,以此确切实现其科学精神、探究意识与创新能力的发展。

一、化学核心素养释义及课程实施标准

素质教育背景下,教育领域对每一门学科都进行了深入研究与总结,总结出了每一门学科都必备且独具特色的核心素质以及关键能力,而化学这门学科则包涵五个要素,即“宏观辨识与微观探析”“推理论证和模型认知”“变化观念与平衡思想”“科学探究与创新意识”“科学精神与社会责任”五个维度,经实践证明,这五个维度也是学习者在进行化学学习过程中所必须具备的,缺失了任何一个要素,那么化学学习就将是空泛的、无意义的,只有将化学课程的本质与学生的核心素养相结合,才能真正实现教育教学的终极价值,落实教育教学的根本任务。因此,初中化学教师要注重培养学生的科学思维能力,要充分发挥教师的引导和组织作用,引领学生以科学的思维方式去处理各类学习与生活中的信息要素,由此提高学生对问题的分析与解决能力,推动学生核心素养及关键能力的发展。

1宏观辨识与微观探析

作为一种以微观为基础进行课程学习的学科,人们常常不能用肉眼去进行微观内容的观察。然而,微观与宏观是紧密相连的,因此,在对微观领域的研究中,教师要指导学生从宏观层面上去探索有关的微观信息。通过对微观和微观的认识,使学生能够了解、掌握并应用自己的化学关键能力。

2推理论证和模型认知

在化学领域,对于学习者所观测到的微观事物,是一个相对陌生的领域,它要求学生拥有更多的想象和创造力。因此,在化学课堂上,教师要通过指导学生建立知识模式,训练学生的逻辑思维,从而促进学生对化学的理解与模拟,从而提高学生的化学核心素养。

3变化观念与平衡思想

变化观念和平衡思维是学生理解、认识和解决化学常见问题的根本。《义务教育化学课程标准》提出要根据教学目标、教学内容、学生实际实践经验及教育环境具体情况,合理选用教学情境材料,使学生能够在现实的生活情境中找到问题并进行观察、探讨,最终给出相应的解决方案,进而加深对“变化”观念和“均衡”思想的认识。所以,在中学化学课上,要把转变和均衡的理念灌输到学生的身上,创造一个让学生能够通过观察、分析以及试验生活现象来不断地了解自己所学的东西,从而加强其对问题的思考性,从而提升自己的逻辑分析能力、思维拓展能力。

4科学探究与创新意识

通过对化学教学过程中其知识的萌芽与发展,对学生进行科学探索的引导,可使其在日后的学习与发展中具备独特的创造性和科学性。所以,在研究中,除了要学习教科书上的知识,教师更应引导学生把自己所了解、所掌握的化学知识应用到实际生活中去,而且要具备一定的创造性,并以科学的心态去探究其性质,以此进一步培养和提升自身的化学学科核心素养及关键能力。

5科学精神与社会责任

与现实生活息息相关的化学知识,在人类社会的生产和生活中占有举足轻重的地位。所以,教师应引导学生时刻注意对生活中的各种现象进行观测与总结,把理论与实践联系起来,从科学严谨的角度去阐释人生的种种问题,学会从辩证的角度去看待社会问题。在了解到化学对人类的生活产生的种种便利的基础上,又给人类健康、社会环境以及更多方面带来了什么样的危害,要对其所产生的正面作用及负面效应进行科学地剖析,从而在辩证中使学生能够更为正确地认识化学这门学科,最终以构建积极正向的科学精神与社会责任。

二、初中化学教学中学生科学思维的发展方向及目标

初中生有一定的生活经历与经验,但其往往不具备相应的哲学思维能力,其存在着一些零星的“大概念”,这些概念可发展为科学思维。因此,老师应善于启发学生的思维,使他们由日常化的思维转变为科学思维。

1.科学思维整体方向

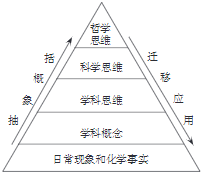

与化学课程的知识结构不同,科学思维往往缺乏一个完整的、系统的结构,但是它有它的一般取向。对学生进行科学思维的培训和评估,往往是和学科知识一起进行的,如果没有一个总体的方向,就会因为习题的不同概念与功能而产生混乱。为此,教师可设计相应的初中生科学思维框架图,如图所示。

如图,在教学中,我们可以选取一些普通生活中常见的化学实验实例,来进行学科思维的培训,并以此为“根据地”,总结出一种思路模式来解决某一种问题。例如,在环保的学习的学习过程中,将“大气保护”作为“根据地”,通过对大气污染源的剖析、污染物、危害研究、防治措施和具体规划等五个层面的研究,构建一个具备科学性的思维框架。以此模型来指导学生对水污染、温室效应、资源保护、白色污染等内容的学习,会很自然地提高学生学习的自主性,让“学一会一用”成为一个发展系列,在合适的时间里,进行归纳和升华,从哲学高度对化学与环境的辨证关系进行分析。

2.科学思维阶段目标

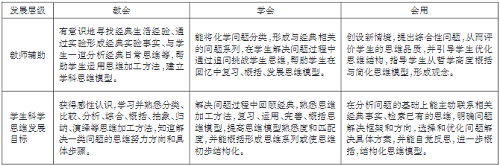

学生科学思维的发展需要根据教师总体性的规划,进行系统的培训,可以将其划分为三个阶段目标,也就是:教会、学会、会用,如表1。

教学的本质是对学生的思维进行发展,这就是要给学生提供建立自己看法所需的知识和方法。在进行教育的过程中,老师要对科学思维发展的系列进行整理,可以利用思维导图来构建一个思维结构模型,将其设计成教会、学会、会用等多个发展层次。例如,化学反应的本质就是原子的重组,而不是原子种类的变化,也不是原子数目的增加或减少。其不仅是一种知识性的填空,更是一种将其应用于科学思维发展的方法。原子之间为何要重新组合、组合存在哪些规律、如何配平等问题,都要在研究过程中去了解,在运用过程中去体会和发展,从而逐步完善,最终建立起一套科学思维的发展体系,从而增强科学思维的统一性和普遍性。

三、核心素养背景下的初中化学课程实施路径

1.以生活化元素拓宽学生学科视野及思维广度

化学元素无处不在,我们生活中存在着大量的化学物质。有些同学认为化学学习是异常困难的,因为其对化学的认识尚且停留在较浅层次,其认为化学是抽象的、不可捉摸的。其对于化学世界中的宏观与微观两种不同现象的认识还不够透彻。这边要求教师能够在日常的教育教学中渗透入生活化元素,以减轻学生的认知负担,同时促使学生在将化学知识与生活经验进行联系的过程中实现学科视野与思维广度的开拓。

如,在“分子、原子”相关课程中,教师可以运用日常生活中的一些常见现象,让学生了解“分子的运动”,从而了解分子的概念。尽管我们不能用肉眼观察到分子,但教师可以利用生活中一些较为普遍的现象使学生对分子有更多的认识。如,酒香不怕巷子深,教师可以向学生发问,为何即便远在小巷深处,巷子外的人也能闻到酒香?有些同学便会想到:因为分子一直在运动。这样的教学方法,既能让学生对化学知识有一种亲切感,又能让学生了解到化学知识可以用来解释日常生活中的一些常见现象,并能对生活实践进行创新性思考,从而不断地提升他们的生活应用能力,以此让化学学科的价值性充分落到实处。

2.以问题情境教学孕育学生科学思维深度

学生发现问题、解决问题的需要产生于特定的环境,是知识在特定条件下的迁移、转化和综合利用。学习活动情境越接近实际学习者自身的生活经验、体验和感悟,学习活动效果越好。科学问题研究是现代科学技术研究的开端,真实的科学问题研究情景会直接引发学生广泛的学习研究兴趣。真实的实践学习应用情境和真实的社会场景,能给部分学生带来强烈的实践学习体验共鸣,激发部分学生对实践学习活动进行社会性的思考与探究,由此在“知识-探究-内化”的过程中实现其思维能力的深度内化。

在教学过程中,教师可以通过生活实例整理日常生活中遇到的问题,让学生自主探究,撰写实验报告。比如,“交警用来判断司机是否酒驾的乙醇是什么性质的”“用醋处理过的藕片放在铝盆里,为什么一段时间后铝盆里会出现一些针状的小孔”“醋为什么能解酒?“等内容,学生在独立思考、相互交流、查阅资料的过程中,根据问题设置实验进行分析探究,通过查阅资料,认识到材料的组成、性质、应用等知识,通过交流分析,运用化学思维自己解决问题。此外,还可以安排一些社会反映的热点问题,如“毒奶粉”“毒跑道”“毒大米”等,引导人们查阅资料,分析这些现象背后的化学问题,培养学生的工程思想,培养学生正确的态度、情感和价值观。

3.以开放性实验激发学生科学思维活性

初中生正处于好奇心强、动手能力强的时期,新颖的化学实验可以迅速地引起学生的注意,并加深学生对实验结果的记忆。通过实验可以促进学生的眼、脑、手的使用,从而促进学生的实际操作能力及创新思维能力。需要注意的是,由于学生的实验经验较少,对实验过程中突发事件的应对能力较差,因此,在分配实验任务前,教师应认真斟酌、考虑其安全性。

如,“酸碱”相关内容教学中,教师可以事先把pH值测试片发放给学生,让同学们在课堂上自己测试身边食物的酸碱值。有的学生在家中测试了柠檬,结果发现pH值是碱性的,这让他们很是吃惊,于是在第二天的时候,将这一怪异的现象告诉了全班同学,并激发全班学生的兴趣。教师可以采取试验的方式,首先是白醋、苹果汁、石灰水、氢氧化钠溶液的酸碱性,再将紫色石蕊溶液分别加入其中,让学生们观察色彩的变化。教师要求学生归纳规则,发现紫色石蕊溶液在酸性溶液中呈红色,在碱性溶液中呈蓝色。教师也可以将其归纳为一个词汇:酸红碱蓝。开放性的化学实验一方面可以有效提升学生的参与兴趣,另一方面也能有效促进其思维的拓展,使其在针对实验内容进行猜测、验证时得到思维层面的升华。

4.以理论与实践结合强化学生科学思维内化

新课程下的初中化学实验教学得到了更多的重视,但其理论教学仍然不可撼动。同时,优质的理论教学能有效地促进学生的实际操作。通过对化学理论的深入了解,加深对实验的认识,了解“为何做”、“如何做”,使学生在实验的同时,强化其理论的学习和思考,从而使学生更好地掌握化学原理,从而使学生更好地把理论和实际相结合。而将理论和实际相结合,则能反过来推动学生的实验操作,使学生在实际操作中得到最好的结果。因此,教师在进行创造性实验教学时,必须重视理论课程的作用,首先要优化理论教学的形式与内容,使学生深入了解和掌握实践的原理、背景等。学生在充分准备的情况下进行实际操作,其实际操作过程和试验结果肯定会更准确。而在思考这两个问题的同时,也是学生针对化学现象进行思辨探究的整体过程。

结语

总而言之,以培养学生的科学思维能力为中心的初中化学课堂,不能仅限于课堂、教科书的固有知识,还应从学生实际的生活经验、理论知识、实践操作以及社会整体等诸多方面入手,使学生在环环相扣层层递进的环境中开展具备严谨科学性的探究行为,由此一步步发展其科学思维核心素养。

参考文献

[1]黄秀秀.“2022年版课标”理念下初中化学思维课堂构建探讨——以“金属的腐蚀与防护”教学为例[J].理科考试研究,2023,30(4):54-57.

[2]叶坤灵,温勇康.基于证据推理与模型建构培养科学思维教学实践——以人教版初中化学“二氧化碳的性质”教学设计为例[J].化学教与学,2022(10):59-63.

[3]赵莹莲,雷慕涵,董淋淋,陈继平.基于“教、学、评一体化”思维模型的建构——以“物质的检验”初中复习课为例[J].云南化工,2023,50(4):73-77.

[4]王艳玲.基于学科核心素养的思维导图在初中化学教学中的应用——教学案例《氧气的复习课》[J].课程教育研究:学法教法研究,2020(8):0125-0125.

[5]陈建娣.基于“生活即教育”的初中化学教学情境设计——以“探究食品脱氧剂”教学为例[J].化学教与学,2023(2):19-22+27.

...