设置问题模型:强化高中物理教学功能

摘要

关键词

问题模型;物理;教学功能

正文

设置问题模型是促进高中物理课堂教学增效的重要途径。实践表明,对问题模型的作用、类型、功能、实施等方面进行研究,对于强化高中物理教学功能有着重要的实践意义。

一、什么是问题模型

问题模型是围绕一定目标展开,以问题为主线,通过一系列的反应,积极引导学生有效学习,能发生认知的冲突,并在认真学习中又拓展,在此基础上形成一系列的逻辑关系模式的模型。关注学生的认知冲突,发挥学生的学习主动性,提高兴趣,真正落实学生思维能力的进一步提升。课堂教学中我们利用问题模型,会使学生的思维更清晰,激发学生进行问题分类、梳理、调整,归纳,在分析中有了自己的观点、理念、想法、看法,师生、生生的互动中充分展示交流与合作,对问题有全面的了解,从而以更深刻地理解问题,领悟学习活动的精髓,发展学生的个性思维。

二、“问题模型”的类型及教学基本功能

一个结构优化的课堂能够发展学生的思维能力, 并帮助学生学会如何判断问题的价值,物理课堂中利用“问题模型”进行教学, 教师设置一些引导性问题,

学生根据自己的认知水平,积极思考问题,厘清问题的性质,发表对问题的看法,形成思维碰撞,让更多学生参与讨论,以产生一些问题,又让我们沿着主线进行思考与反馈,在互动中让问题不断深入,最终达成一定共识,促成课堂教学在不断交流中突破问题。从这些意义上来讲,我们可以讲“问题模型”:

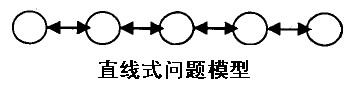

(一)直线式问题模型

直线式问题模型,也称递进式问题模型教师从学生实际出发,精心组织复习材料,把陈旧的课堂问题做必要改变或包装,一系列问题的设计有序渐进,相互关联,环环相扣,连接成线性关联。结构模型如图所示。

主要教学功能:这类问题模型给学生以“直线感”,使之产生兴奋,提振精神,活跃思维,形成“认识—研究—再归纳”逐增级深化理解的思维模式,这样就可以驱动让学生提出问题。

(二)多问归一问题模型

多问归一问题模型:这类问题模型将多个问题组组合起来并发现问题、分析问题找到问题的共同之处,在研究新问题过程中归纳知识。让学生找到共性之处,这就是我们所说“归一”。结构模型如图所示。

多问归一问题模型:这类问题模型将多个问题组组合起来并发现问题、分析问题找到问题的共同之处,在研究新问题过程中归纳知识。让学生找到共性之处,这就是我们所说“归一”。结构模型如图所示。

主要教学功能:从学生的认识冲突出发,创设丰富多样的情景,激发学生的求知欲,提高学生的思维空间,让问题与情景多元合一,充分展示知识的多样性,为问题的指向性更明了,学生在愉悦中学习新知。因此,我们会选择相关的情景,使问题的本质具有单一性。

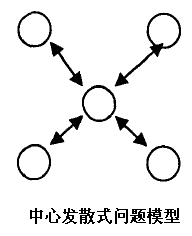

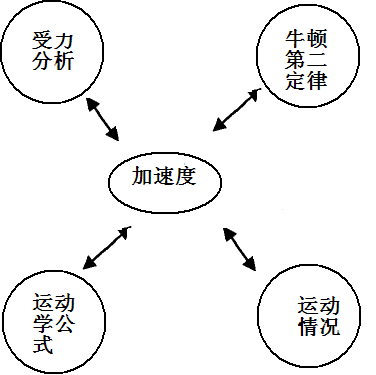

(三)中心发散式问题模型

中心发散式问题模型:一个中心问题为内核,多个方向的问题指向这个内核,开放与聚焦并举,整个课堂教学活动都围绕中心问题有序剖析。结构模型如图所示。

中心发散式问题模型:一个中心问题为内核,多个方向的问题指向这个内核,开放与聚焦并举,整个课堂教学活动都围绕中心问题有序剖析。结构模型如图所示。

主要教学功能:我们在复习课中,为了解决一个关键问题或主干知识,往往会让学生发挥想象开放的思维,去寻找内在有关联的问题,通过不同角度认识,从而识清了物理的概念与规律的本质。

三、强化课堂教学功能的主要形式

设置问题模型是高中物理研究的一种科学思维方法,这种方法突出问题情景与问题解决,我们要设计一定的角色与环节,在整个教学过程中又合理调整与改进。设置问题模型的主要教学功能有下列几种形式,以必修一第四章牛顿运动定律为例进行阐述:

(一)运用“问题模型”,促进教学动态生成

在新课程的实践中,关于有效教学动态的生成是物理教师所关注的重要问题之一。运用问题模型,必然要通过师生、生生的对话、合作,有许多问题是难以事先设计好的,特别是新问题、新思想、新方法的出现这正是我们所追求的。教师要将这些动态生成的内容合理引导与分析处理,要能及时表扬这类学生的思维。引发学生互相交流、碰撞和大胆质疑,引导学生调整、丰富自己的理解,使各自的见解、思路外显化和明晰化,自然而有效地促进有效教学动态的生成,最终呈现一个生动活泼、充满人性的课堂来。例如我们按学生认知编写了一个习题,这个习题有几个递进的“问题模型”。

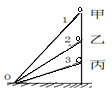

在复习牛顿运动定律时有这样一个例题:如图所示,从三个光滑不同斜轨道上静止释放三个小球,都落到轨道交于O点的位置。它们的倾角依次是30°、45°和60°。

在复习牛顿运动定律时有这样一个例题:如图所示,从三个光滑不同斜轨道上静止释放三个小球,都落到轨道交于O点的位置。它们的倾角依次是30°、45°和60°。

问题1:小球下滑的加速度大小与什么有关?

三个小球下滑共同点有哪些?

问题2:小球下滑的位移大小与什么有关?

三个小球下滑不同点有哪些?

问题3:哪个小球最先落到滑到O点?

我们主要是通过对小球的受力分析、再利用牛顿第二定律求出加速度,并运动运动学相关公式。为了让同学进一步提高兴趣,又提出了以下问题模型,是否也有这样解?

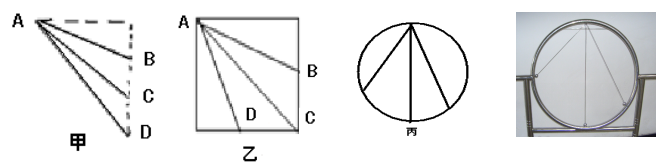

问题4:若将斜面作如图(甲)所示的变换,情况会怎样?

问题5:斜面作如图(乙)所示的变换,情况又怎样?

在回答5个问题后,突然一个同学说:如果图乙变成一个圆周情况有怎样呢?而且我们后来做了一个具体模型(如图)。

我们发现学生的思维火花就这样被点燃了,问题模型层层推进,由浅入深,由一维变多维,思维的台阶被铺设,我们看在眼里,喜上心上,学习能力与合能力得到了提升,学生的成就感大大上升,充分展示学生的能力的机会在不知不觉的有了空间,特别一些意想不到的问题也在产生,同时也得到解决。

(二)应用“问题模型”,强化学生思维能力

应用“问题模型”,特别是加入许多情景,让学生积极探索,从知道、了解、理解、拓展、综合、体验,有利于解决学生从不知到了解,从理解到应用、从分析到实践体验的过程,知识的建构、方法的调整、思维的转变、综合素养的提升等一系列的难题就会迎刃而解。我们倡导三种课型(新课、复习题、试卷讲评课)的研究,这就有了教育教学的主阵地与突破口。不仅活跃课堂气氛,而且能加强学生对问题的认知与反思,对学生的物理思维有积极的促进作用,从而能继续实现学习目标。

因为高中物理在学生看来难点多,重点又无法把握,再加上学生的思维能力是有限的,教师应该让问题一定的梯度与层次,特别在设计下多费精力。例如牛顿运动定律是高中力学的精要,它会渗透到高中物理的每一章节,学生一开始接受这感到难度大,解题无从下手。我们能不能让学生有一定的思路,而且很适合当前的学习,也对往后学习电磁中的受力与运动有相通之处。我们找到了“问题模型”(如图)在力与运动如何应用的思维方法,学会设置问题、建构模型、归纳提炼,最终解决知识的重难点,也提升了学生的学习能力。在此基础上,从生活情景中提取问题,让学生学习构建物理问题模型,并运用基本的方法和技巧来解决,使他们能够在解决问题的过程中培养和提高思维能力,也做到学以致用,体现“从生活走进物理,让物理回归生活”。

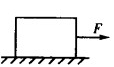

例如:如图所示,有一个质量为2Kg的木箱放在水平面上,用12N的水平拉力使木箱从静止开始运动,木箱与水平面的动摩擦因素为0.5,5s末撤去拉力,取10m/s2。求:(1)拉力撤去之前和撤去之后木箱加速度分别为多少?(2)5s末的速度为多少?(3) 木箱运动的总位移为多大?

例如:如图所示,有一个质量为2Kg的木箱放在水平面上,用12N的水平拉力使木箱从静止开始运动,木箱与水平面的动摩擦因素为0.5,5s末撤去拉力,取10m/s2。求:(1)拉力撤去之前和撤去之后木箱加速度分别为多少?(2)5s末的速度为多少?(3) 木箱运动的总位移为多大?

第一层:对运动性质的理解:

问题1:木箱在整个过程中做什么运动呢?

第二层:对物理过程的分析:

问题2:可将木箱的运动过程分几个过程分析?

我们发现,设置问题台阶,学生会用公式,也可以解出答案,也同时关注到一个现象,解题特别不规范。

第三层:对解题格式的规范?

问题3:展示几个同学的解题,让大家评一评?

学生开始指指点点,发言的同学兴趣特高,这样我们就可以对症下药。将正确与规范的格式展现出来。可以进步强调规范解题有助于学习习惯的养成良好,更能够提高解题思维能力。

第四层:解决动力学的解题步骤:

问题4:我们通过刚才的做法,可以得出一般思路是什么?

这样可以总结出解决动力学的解题步骤:

(1)首先确定研究对象;

(2)对研究对象进行受力分析并画出物体受力图或运动情况分析画出运动过程图;

(3)根据牛顿第二定律或运动学公式并求加速度;

(4)利用牛顿第二定律或运动学公式方程求解并讨论。

第五层:对生活场景中提炼出物理问题:

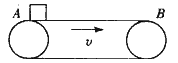

问题5:如图所示,水平放置的传送带以速度为2.0m/s向右运行,现将一小物体(可视为质点)轻轻地放在传送带A端,物体与传送带间的动摩擦因数为0.20,若A端与B端的距离为4.0m,g取10m/s2,求:

①物体运动到B端时的速度;

①物体运动到B端时的速度;

②物体由A运动到B的时间;

以传送带为情景的问题是典型的多过程问题,但物体在传送带上的运行时,其物理过程较复杂,学生旺旺由于分析不透彻,对物体所受的摩擦力难以把握。这个问题我们可以进行设计分几步走,第一步,受力与运动如何分析要到位,第二步,摩擦力与相对静止如何理解,第三步,匀加速与匀速如何区分,第四步,描述运动的物理量是如何联系的。第五步,力与运动的桥梁加速度如何引进。

教师从多种方向、多种途径、不同角度设置一些多向问题来强化学生的思维,使学生在较短时间内发现、寻找有着密切联系的知识点,强化对知识的理解,激发学生的心理潜能。我们发现学生在分步探究中往往以问题与目标相联系,这就让我们认为必须通过过程分析才能实现两者统一,科学探究就是实施“过程与方法”目标的主要手段。

(三)利用“问题模型”,促进学生有效评价

在以分析问题为核心的物理探究中,形成性评价让教师与学生及时了解到教学实施和学习过程中存在的信息、问题并及时加以修正,更能够关注到更多的学生,这对于学生的学习经历来讲更具有实际意义。所以形成性评价是经常用到的。毕竟能够完全探究出结果的学生不多,不要把评价仅仅放在结果上。当然这并不是说不要结果,在解决问题模型以后教师应该指导学生将隐含在背后的知识总结成比较系统的内容,以利于学生更好地完成知识的意义建构。

譬如:在惯性教学中,我们往往会对运动状态、速度、力、质量的改变,引发学生讨论惯性问题。

与学生交流:假如有两个物体,你如何判别那个物体运动状态容易改变,那个物体运动状态不易改变呢?

问题1【猜一猜】物体的惯性大小与什么有关?速度、质量等(教师点评)通过学生猜想来激活思维。

问题2【想一想】结合给定的器材,谈谈如何设计方案进行研究?(交流与评估)

给定器材:弹簧、钩码、两辆小车。

方案中, 教师一定要学会倾听,能够观察,发现学生的想法与做法,同时也要适时适度的进行点评。

问题3【做一做】通过实验,你得出了什么结论。

实验中,教师能做到观察与发现新情况、新问题,明确学生达到什么层次,特别知识、思维、方法要进行引导。

绝大部分同学得出了以下结论:质量大、物体惯性大;质量小,物体惯性小。

教师创设问题4:两小车的摩擦力一样吗?(误差分析与方案修正)

教师要有针对性地对学生的学习情况进行评价。(可依据学生的实际情况提出还有什么因素会影响到你观察的现象? 如何控制这些因素? 使用什么器材? 怎样使用这些器材? 还需要使用什么器材?等一系列问题模型)

问题5:怎样能做到一样呢?放在气垫导轨上。

演示:在气垫导轨上演示。

最终我们的结果:物体惯性大小的唯一度量是质量,惯性与其他因素无关。

也就是质量大,惯性大,与物理处在什么状态无关。

综上所述,在应用“问题模型”进行教学时,主要将概念、规律渗透到问题中,以问题解决的方式开展教学。这样的教学激发了学生的兴趣,对知识点重新组织和运用,让学生在问题解决中辨析疑难知识点,建构完整的知识点结构体系,促进有效教学地动态生成,并能有效地实施评价,进而发展智力、培养学生技能,提高思维能力和问题解决能力,强化了课堂教学功能。

参考文献:

[1]吴婷婷. 高中物理模型问题教学的微视频资源开发与实践[D].南京师范大学,2017.

[2]郭义超.高中物理“问题模型”教学方法初探[J].福建基础教育研究,2011(11):74-75.

...