素养导向下初中物理跨学科实践策略探寻

摘要

关键词

跨学科;核心素养;行动策略

正文

2010年,莫兰在《跨学科性》一书中对“multidisplinary”(多学科)、“interdisciplinary”(跨学科)、“transdisciplinary”(超学科)进行了诠释。“interdisciplinary”(跨学科)是从主题或交叉概念的角度对各学科进行整合,学科边界得以软化,学科之间实现融合。从学科整合程度而言,“跨学科”处于二者的中间层次。

国内著名跨学科研究专家刘仲林是最早将“interdisciplinary”翻译为“跨学科”的学者。他指出,跨学科的“跨”表示跨介于传统学科之间或跨出传统学科之外,即凡是超越一个已知学科的边界而进行的涉及两个或两个以上学科的实践活动均可成为“跨学科”。

初中物理课标中的“跨学科实践”主题,正是沿用该定义,跨出学科的范畴,跨界到传统学科以及广义的例如工程、材料、结构、历史、逻辑、环境、美学等等,将学科与日常生活、工程实践、社会发展充分融合。因此“跨学科”兼具名词和动词两个属性:从名词的角度讲,跨学科是多门学科交叉发展的一种综合结果;而从行动策略的角度,我们更关注的是它的动词属性,即其基本属性,它通过在不同学科之间进行对话,将单一学科知识、融合知识与未来的无限可能整合在时间维度,也将各种不同的知识、能力与素养统摄在空间维度,并最终确立其高度发展的必然产物——名词属性:跨学科学。

一、跨学科实践兼具综合性和实践性

(一)聚焦真情境,融合大学科

米尔和加德纳等人认为,跨学科是“当遇到那些用单一学科知识不能彻底解决的问题时,自觉地运用不同学科的思想观念和思维方式加以解决”的过程。

这说明跨学科不仅是一个解决实际问题的路径问题,同样从范畴学上印证了跨学科的综合性特征。以体育学科的中考项目跳绳和仰卧起坐为例,它们涉及的知识除了体育之外,还包括生物学、人体动力学和物理学等。所以在分析如何提高成绩时,必须从多角度多学科综合考虑,如物理学的杠杆知识、生物学的骨骼构造、肌肉群的分布等,而不是简单的体育动作方法和要领。

目前学生解决的绝大多数问题属于学科问题,问题的学科性暗示明显,套路痕迹重而非综合的实际的复杂的真实问题,真实问题往往毫无暗示,需要自主地将情境与之匹配的学科知识进行关联,形成一种认知自觉和成长自觉。举一个参照物的简单例子:

问题1:小明骑车上学时,发现树木向后退,则以小明为参照物,树是(选填“运动”或者“静止”)的。

问题2:小明在体验游乐场的“飞跃极限”项目时,竟然“升天入地”,短短10分钟内游览了祖国的大好河山,他主动地将此现象与所学知识关联,触发思考机制。

两个问题涉及的知识点都是参照物,但问题1是就知识本身考察知识的掌握,问题2则是展示真实情境下的问题分析能力,聚焦的是自发的推理论证能力和证据意识。育人方式的变革要求我们不能继续把学生圈养在知识的房子内,应该鼓励学生和老师勇敢地戳破窗户纸,甚至打开窗户,直至打开门,将屋内的学科知识与屋外的广阔实践内外联通,跨越这一步就是跨越知识与素养的一大步,最终将学科融入广袤的生活生产实践的大舞台,真正让学科知识鲜活起来,活跃在日常生活的角角落落。

(二)实践促真知,双向共发展

实践性更加关注学生的动手能力,在以学科本位、知识本位理念主导下的教育体系中,推崇的是知识的掌握,即纯理论认知。而对于利用知识创造产品即实现知识产品化表现得比较淡漠,造成科学与技术的相对脱节,从而导致两方面的问题:一是科学对技术的指导力滞后,二是技术对科学的矫正力滞后。这不利于科技的整体进步。

此问题表现在学校层面,学生的理论知识掌握比较扎实,但是利用理论知识指导实践便相对薄弱。以电路故障为例,学习完课本知识后,学生已经熟练掌握各种电路故障的表现形式、形成原因以及检测方法,但是当家里的灯泡突然熄灭之后,很少有人尝试运用学过的物理知识分析原因解决问题。总之,实践才会催生综合性的真问题,学生必须置身于综合性的实践性的情境当中,才能调动各学科、全方位的知识,完成知识的融合、能力的提升、素养的落地。

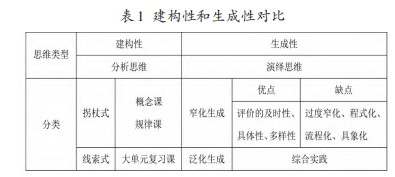

二、跨学科实践兼具建构性和生成性

建构性适合新授课,能够帮助学生生成新知识,尤其是概念课、规律探究课,可称为拐杖式;建构性同样适合进行大单元整体设计,项目作为主线,贯穿整个教学环节,称为线索式。生成性则更注重知识的演绎路径:窄化的生成侧重单一知识点的应用问题,优点是评价的及时性,导向性明确,学生可直接模仿,例如学习完浮沉知识后要求学生马上制作密度计;弊端就是使生成过度窄化、程式化和流程化;泛化的生成更侧重知识的铺陈应用,演绎路径多元,无经验效仿,是真正意义上的综合实践。

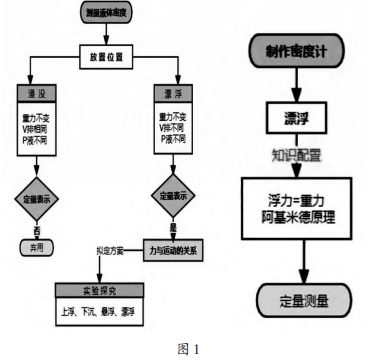

需要注意的是,建构性和生成性是共生的关系,实现路径是双向的。例如,学习完弹力新课后,运用该知识点制作弹簧测力计属于生成性范畴;当然也可以转换为建构性,将这一任务贯穿于弹力新授课中,作为线索帮助学生建构新知。可见线索性更强调任务的驱动,利于学生学习动机的不断激励与激发。下面以密度计的制作为例,具体分析(见图1)建构性运用的是分析思维,从目的出发,线索依次是测量液体密度→放置位置问题→定量问题→漂浮,借助排开体积间接反映密度大小→二力平衡知识,得出漂浮条件。因为同一根密度计重力相同,液体密度不同,所以可以借助漂浮二力平衡条件,通过排开体积不同,间接反映密度不同,从而引出浮沉条件的整体知识,达到建构知识的目的。

生成性运用的是演绎思维,学习完浮沉条件的知识后,运用漂浮知识制作密度计,线索清晰,思维呈现单一性、直线性,更聚焦的是学生的动手能力。窄化的生成弊端是知识点的具象化。

在跨学科实践中,建构性和生成性并没有特别清晰的界限。教师需要根据课型需要、内容需要以及自己的专长、学生的特点制定具体的实施路径,按照自己对实践的情境化理解,对自身所处的教育文化场域进行批判性分析,寻求适切的问题解决之道,从而进行真正的行动研究。

三、跨学科实践兼具博弈性与归一性

(一)直面课程属性危机

跨学科实践存在的一个必然问题,也是教师在整合课程、协同上课、协同研究、形成跨学科教学机制中必然会遭遇到的——课程属性危机,即学科属性的博弈性。经过高度整合后的一节课到底归属物理课、化学课还是生物课?如何整合才能避免拼盘的嫌疑,最终完成知识的归一?这里必须明确两点:

1.一个基本问题

跨学科实践是基于问题解决的,但是其本质还是指向本学科知识的应用。正如陈宗成老师和于海波教授就新课标进行的研讨系列二中谈到的那样,“对于初中物理教学,教师更重要的是要树立起一个理念,教学要时时刻刻有个意识,就是将所学教学内容与跨学科的三个二级主题联系起来,即将教学内容与日常生活联系起来、与工程实践结合起来、与社会发展结合起来”。

这给我们指引了一个可实际操作的方向,一方面很多老师在平时的教学中非常重视日常生活与物理学有关的问题,善于有意识的培养学生解决日常生活问题的物理视角。二是苦于缺乏理论知识的支撑,步子小一些、胆子小一些,在物理学与工程实践以及更宏观的工程意识的训练中略逊一筹;而对能源开发和新材料应用等社会发展问题的关注则略显单薄,而这正是我们的突破方向之一。

2.两个整合方向

跨学科实践给我们提供了两种课程整合的范式,即对同一学科内的课程进行纵向整合和对不同学科的课程进行横向整合。

课程的纵向整合是带着单元整体教学意味的,只是这种整合的跨度更大,更倾向于以解决问题作为整合的出发点和落脚点,而不单单是力学大单元、电学大单元或者光学大单元,很可能是横跨声光力热电这种传统的物理单元。这就要求教师在教学中善于横跨章节甚至学段开展整合教学,开阔学生视野,帮助学生自主构建多维课程结构。

课程的横向整合则要求师生在共同学习中努力寻找各学科融合的切入点,例如对于交集点可以略讲甚至不讲;对于残缺点则要扩讲甚至细讲;对于渗透点则必须精讲甚至范讲,力争融合得适度、融合得适切、融合得适时。在课时方面采取大课时和小课时并行的思路,物理课上进行其他学科的简单渗透,例如生物的生命观念、地理的人地协调观、化学的宏观微观意识、政治的政治认同、数学的抽象建模等等;10%的跨学科实践课时中进行大胆的学科群融合实践,力争打破学科的界限,培养学生的综合创造力,最终形成transdisciplinary(超学科)理解力。

(二)归一形成大学科观

归一性体现了科学的上位概念性,学科从属于科学的这一本质属性不变,通过跨学科教学,教师将各学科高度分化下的知识再次高度聚合,将有深度的单科知识整合成有广度的科学知识,并在问题解决过程中为进一步的分化与聚合提供可能性,学生形成一致的跨学科观。

国际文凭组织提出了“跨学科学习”的三个特点:

(1)以跨学科理解为目的,即能运用两门或以上学科的观念与方法来产生理解,并创造出新的理解;(2)根植于学科思维,即不脱离学科本身的观念和方法,而是在学科思维上的进一步深化;(3)能实现学科整合,即让不同学科之间产生相互关联的内在联系。

结语

本文结合具体操作,提出三个原则——综合性和实践性原则,建构性和应用性原则,博弈性与归一性原则,从实践层面入手,跨学科实践必将引导日常教学的两个走向:一是面对生活工程社会问题,尝试用物理学包括其他学科解释,形成跨学科视角;二是面对需求,尝试用物理包括其他学科制作产品,应用综合学科知识。

参考文献

[1]顾仁权.物理教学中有效提问路径探究[J].华夏教师,2022(34):82-84.DOI:10.16704/j.

[2]郑见端.基于核心素养的初中物理课堂教学探究[J].亚太教育,2022(23):35-38.

[3]吴正军.初中物理探究实验教学开展研究[J].甘肃教育研究,2022(11):94-96.

[4]郑鹏凯.基于核心素养的初中物理微课有效开发[J].科学咨询(教育科研),2022(11):224-226.

...