地理过程类试题中综合思维的考察及备考策略——以全国卷为例

摘要

关键词

地理过程 综合思维

正文

地理过程类试题一般考察地理学中的各种过程,这些过程既相互独立,又相互联系,需要考生综合运用地理学相关知识和技能进行分析和判断。在这种试题中,考生需要具备较为全面的知识储备、灵活的思维和高超的分析判断能力。

综合思维是地理核心素养中的重要内容,它可以帮助我们从多角度去理解和分析地理环境。地理环境是一个复杂的系统,由地球表层形态、气候、水文、植被、土壤、动物等多个方面的要素综合构成,这些要素相互作用,相互影响,从而产生出独特的地理环境特征。综合思维可以帮助我们将这些要素的相互关系和作用理清楚,更好地认识地理环境,为我们的生产和生活提供更加科学和有效的支持。综合思维作为一种思维方式,总结概况为要素的综合、时空的综合和地方的综合[1]。

地理环境中的自然现象和人文现象组成一个综合体,各个地理要素之间具有整体性,这就决定了地理学习需要综合的思维。这样的综合思维,使学生能从多角度结合多要素分析地理事物,能够用辩证思维看待人地关系。

在近几年的全国卷中对综合思维的考察较多。在2014-2016年全国一卷63道题目中有45道题考察综合思维各个水平,占到70%以上;2014-2016年全国二卷64道题目中有42道题考察综合思维各个水平,占65%以上;2014大纲卷和2016年全国三卷39道题目中有28道题目考察综合思维各个水平;都是考察水平一、二为主,没有考察水平四[2]。2019年全国一、二、三卷中有51题284分考察综合思维各个水平,分值占比大于94%。

综合思维是指综合运用多种知识和技能进行分析、判断、评价等思考活动的能力。地理过程类试题的综合思维主要包括以下几个方面:1. 知识综合:将多种学科知识综合运用于分析和解决问题。2. 信息综合:从多源信息中提取有用信息,综合判断其可靠性和相关性。3. 联系综合:将不同的要素联系起来,进行归纳和推理。4. 问题综合:对多个相关问题进行综合分析和解决。5. 方法综合:运用多种方法进行综合分析和解决问题。备考地理过程类试题的实际经验主要包括以下几个方面:1. 知识系统化:建立完整的知识体系,展开有序的知识梳理和归纳。只有掌握丰富多彩的知识,才有可能在解决复杂的地理问题中取得好成绩。2. 方法多样化:熟练掌握各种解题方法,是备考地理过程类试题的重要环节。对于不同类型的试题,应选择对应的适当方法进行分析和解决。3. 信息多元化:平时应多关注热点事件和地理新闻,对于学科前沿的研究成果和学科发展的现状也应有所了解。这样可以有效提高信息的获取能力和对于信息的综合判断能力。

全国卷中对于过程类题目的考察也很普遍,并且常以小尺度的地理问题切入。牛文元在《理论地理学》中,较早地对地理过程进行系统论述,认为“地理过程研宄即各类地理事件随时间的变化规律和对此规律的理论解析”。此类题目对于综合思维的应用尤为普遍,常常需要结合多个地理和人文要素全面分析。

基于此,本文分别从理论基础和实际经验两个方面探讨地理过程类试题的备考策略,旨在提高考生综合思维的能力,做好备考工作。例如2018年全国一卷第37题,第(1)、(2)问中,通过乌裕尔河排水受阻形成内流河至扎龙湿地这一现象,分析湿地与地貌、气候(降水、蒸发)等的关系,考察沼泽湿地形成过程和影响因素的相关知识;2019年全国三卷第3-5题通过我国粮食重心转移过程分析区域粮食生产与气候、水文、地形、人口、交通的关系。

在教学中如何在过程类题目中引导学生提高综合思维能力呢?下面就通过2020年全国三卷第37题为例进行探讨。

原题赏析:

37.阅读图文材料,完成下列要求。(24分)

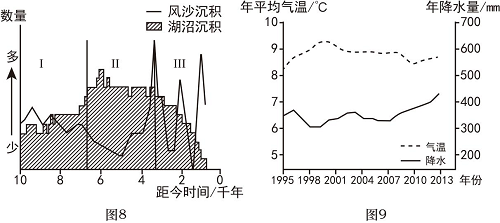

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995~2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图8所示。图9示意毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化。

(1)分别简述图8所示 I、II、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。(8分)

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。(6分)

(3)毛乌素沙地1995~2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。(6分)

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同?表明你的态度并说明理由。(4分)

参考答案:

37、(1)I 阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;II 阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;Ⅲ阶段湖沼面积骤减,风沙活动剧烈波动,增强。湖沼面积与风沙活动此消彼长。

(2)气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(4)赞同 理由:年降水量已增加到近450毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对 理由:沙地是一种自然景观,1万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸騰量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

在本题中,首先要明确是围绕“沙地的形成过程”展开,题目涉及的沙地类型有流动沙地和固定沙地,阅读文字材料,关于“沙地的形成过程”原因的内容有“上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化”、“ 一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强”。在综合思维中,能够迅速获取有效信息是关联信息的前提,当然若要很好地解题,仍然需要将显性信息不断挖掘。在第(1)题中还涉及到湖沼的形成,并且要理解题目中图8的“湖沼沉积”会使得湖沼面积扩大;在第(2)题中,要分析流动沙地趋于固定的自然原因,首先根据平时的学习想到“答题模板”中“自然原因”涵盖“气候(气温、降水)、地形、水文、土壤、生物”等,结合题目图9“毛乌素沙地1995~2013年气温、降水的变化”提示,气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,进而改变当地植被,改变沙地特征;第(3)题“合理解释”,无形中原因就不仅仅是自然原因,还包括人为原因,这也是平时学习的积累,对于生态问题的产生,人类活动往往会加速过程;第(4)题中,毛乌素沙地是否会消失,通过前面几题的思路,与当地降水、气温、人为原因(科学技术)等有密切关系,同时在本小题中,题设“近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大”分析出随着绿化面积的增加,引起“蒸发量加剧”,这样一来毛乌素沙地的面积变化这样一个现实问题对学生的思维考察是要求更高了,他们脑海中呈现出了两种结果,这两种结果的形成是因为主导因素不同。

教学建议:

(1)学生学情:一次优秀的教学活动,应该是贴合学生学情的,所以在培养学生综合思维时也要结合学生学情。首先,高三年级的学生地理基础知识是有一定的积累。其次,从发展心理学的角度,高中生正直青年初期,既不同于儿童,又区别于成人,其思维有显著特征,体现在:第一,高中阶段学生的抽象逻辑思维由经验型想理论型转变,但是由于生活经验等的缺乏,这样的抽象逻辑思维大多比较机械的、理论的、片面的,这会阻碍他们全面分析地理问题;第二,在形式思维的基础上,高中阶段辩证思维得到快速发展,这一阶段的学习对今后辩证思维不断完善起到至关重要的作用。

(2)信息提取和信息综合化:在本题中,学生必须准确读出途中 I、II、Ⅲ三个阶段湖沼面积变化和风沙活动的变化,才能归纳出湖沼面积与风沙活动的关系。读图三要素图名、图例、变化,这看似简单,但仍然需要不断练习才能熟练掌握。面积的变化没有单一规律,则看总体变化趋势,先增大后减小。无论是分析出1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因的判断,还是对沼泽面积减小做出解释,都需要将材料信息和所学知识进行加工处理,信息综合化逻辑输出。如果说图8是表示现象,那么进而看到图9,结合我们学习生态环境中自然地理要素具有整体性,气温和降水是气候组成的关键因素,可以依据图9的气温降水推断沙丘区域固定和沼泽变小的成因。提取什么样的信息,信息如何综合联系,这便是不断练习和指导的结果。

综上所诉,过程类地理问题是指在地理学习中需要通过观察、实践、研究等方式去探究抽象概念与当前实际生活、社会、环境问题之间的关系,并且需要学生通过现实生活中的实践研究,搜集与分析相关数据,进行系统的综合与分析,从而形成针对具体问题的逻辑与批判性的思维过程。对于过程类地理问题中学生综合思维的培养笔者提出三点建议。

1. 养成综合思维习惯:地理学科的学科特性非常明显,想要学好地理,首先要养成综合思维,习惯多角度思考问题,从辩证的角度看待事物。学习知识是一种形式,更重要的是锻炼学生的思维,在有限的教学时间里无法学习所有的知识,但是好的思维习惯可以帮助学生在任何时候任何环境高效学习。过程类题目需要结合题目和已学知识答题,学生只有养成综合思维的习惯、多角度思考的意识才不容易在答题时遗漏或者找不到切入点。在平时教学中,可以给学生更多的思考时间,学生自己想明白远远比老师讲明白更重要。

2. 扩充知识储备,完善知识网络:综合思维的形成,首先要有思考的方向,因此学生要有丰富的基本知识,这样才能有方向,例如前述问到“自然原因”,要很好地答题,就要先知道“自然原因”包括哪些内容。因此,在平时的教学活动中,应注重学生关联知识的记忆,通过一道题或者一个地理问题不断扩充相关内容,把零散的知识串起来,构成知识网络,帮助记忆,以便在需要的时候调出。

3.适当强化练习,准确找到关联:无论是综合思维习惯的还是知识结构图的完善,都需要适当的练习来巩固强化,最直接的形式就在日常教学和课后练习,综合思维的培养需要循序渐进,知识网络的形成也要日积月累。

参考文献

[1]韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017版)解读[M]北京:高等教育出版社,2018:51.

[2]王民.基于核心素养的地理高考试题水平划分研究[J].中学地理教学参考,2018年第1期(上),57-58.

...