断块油藏非均质储层开发对策研究

摘要

关键词

油田;中高含水期;非均质性;优化注水

正文

1 前言

面对低油价,海上是油田增效创效的主要阵地,提高注水利用效率,向注采优化要效益,为进一步提液提效创造条件。目前油田中高含水80%,部分区块甚至达到了90%以上,因此油田已经进入中高含水、高含水阶段。东营凹陷位于渤海湾盆地济阳坳陷的东南部,是一个古新世发育起来的、具有典型断南超特点的箕状凹陷。凹陷北为陈家庄凸起,东北为青坨子凸起,西有滨县凸起和青城凸起,南为鲁西隆起、广饶凸起和潍北凸起,东西长约90km,南北宽约65km,勘探面积约5760km2。经过40多年的勘探开发,在东营凹陷已发现前震旦系、寒武系、奥陶系、二叠系、中生界和新生界等多套含油层系,其中古近系沙河街组发现的储量占凹陷总探明储量的95%。

非均质性是影响油田开发效果的重要因素,是形成现井网下的剩余油分布的主控因素。为进一步确定影响油田开发效果的因素,本文通过建立油田馆上段五点法注采理论模型,在前人关于合理提液水平及注采比研究的基础上,指出该井网及渗透率非均质性影响条件下剩余油分布规律及注水要注意的问题。结合不同类型油藏地质开发特点和矛盾,明确注采优化调控方式,转变流线,为进一步优化注水提供指导[1]。

东辛油田南北两翼被两组近东西向延伸的二级断层的切割,平面上呈现为东西向堑式背斜带,地堑内外又被次级断层复杂化,剖面呈“花瓣状”或“树枝状”,油田内发育了数百条多种级别、大小不同的断层,使油田复杂化;东辛油田具有断层多、断块小、上下构造异常复杂的特点。

2 理论模型建立

断块油藏的“储层认识不清”问题集中体现在河道砂体预测难度大,分流河道的分布具有广泛性与复杂性 ,而且其横向迁移快 ,纵向厚度小,这提高了储层预测及后续的井位部署的难度。而开发中后期的油藏剩余油主要分布在岩性上倾尖灭区。因此预测河道尖灭位置成为关键的技术难题。

油田馆上段层内垂向上渗透率主要有三种类型:(1)简单正韵律,渗透率向上逐渐变小,是河流相沉积典型特征,该模式约占30%。(2)复杂正韵律,总体上渗透性有向上变低的趋势,但内部又包含若干由高变低的韵律,该区这种类型很多,约占50%,是多期河道迁移改道和相互叠置而成。(3)复合韵律,中部渗透率最大,向上和向下都逐渐变小,这种类型反映了水体能量由弱到强再到弱的沉积 [2],本理论模型网格数量为41×41×6共10086个网格。平面网格步长15 m,纵向网格步长10m。采用五点法注采井网,设置油井4口,水井9口。

2.1 河道沿油水井连线方向

渗透率的平面分布具有明显的方向性,渗透率高值区基本与主河道微相吻合,在垂直于河道的方向上,在从高能区向低能区过渡时,渗透率从河道中心向两侧迅速降低,递减非常明显[3]。河道方向为油水井连线方向,即油水井间隔分布于主河道时,此时河道方向即主渗透条带与油井井排的夹角为45°。

2.2主河道分布于油井井排上

渗透率的平面分布具有明显的方向性,渗透率高值区基本与主河道微相吻合,在垂直于河道的方向上,在从高能区向低能区过渡时,渗透率从河道中心向两侧迅速降低,递减非常明显。河道方向为油(水)井连线方向,即油(水)平行分布于主河道时,地层渗透率分布如图所示。此时河道方向即主渗透条带与油井井排的夹角为0°。

2.3 平面均质、纵向渗透率正(反)韵律分布

正韵律模型设计为渗透率级差为10,储层渗透率依次由500×10-3μm2递增至5000×10-3μm2;同样,反韵律模型设计渗透率级差为10,储层渗透率依次由5000×10-3μm2递减至500×10-3μm2。

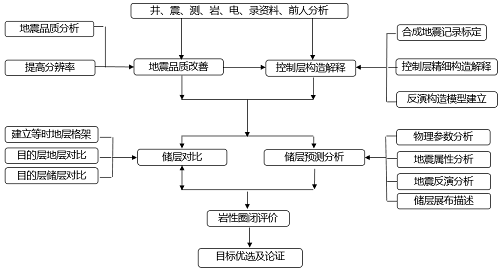

针对沙三中的勘探现状,制定了本次研究的主要技术路线。在已有的地质成果认识的基础上,综合岩心、钻井、测井、录井、地震等多种资料,对本区沙三中进行精细标定,在此基础上,优选适合本地区沙三中储层的预测与描述技术手段,预测有利储层分布,明确有利储层的发育区。综合储层描述等方面的研究成果,指出本区沙三中岩性油藏的勘探方向,提出勘探目标,并对有利目标进行评价。

图1研究技术路线图

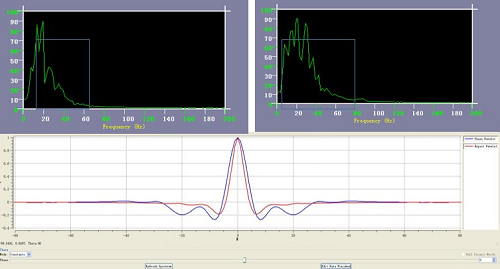

采用混合相位子波反褶积技术,在谱展宽的同时,使剖面零相位化。提高分辨率的幅度由信噪比谱作参考,用井曲线作监控,找到分辨率和保真度之间的最佳平衡点。增加地震主频,提高地震纵向分辨率,对地震品质进行改善。原地震剖面主频为25Hz左右,有效频宽8-50Hz,在目的层附近速度为3500m/s,以半波长计算,可分辨的地层厚度为35m。 提高分辨率后地震剖面主频为31Hz左右,有效频宽8-65Hz.,可分辨的地层厚度为28m,识别储层厚度14米。

图2 子波反褶积提频拓频处理

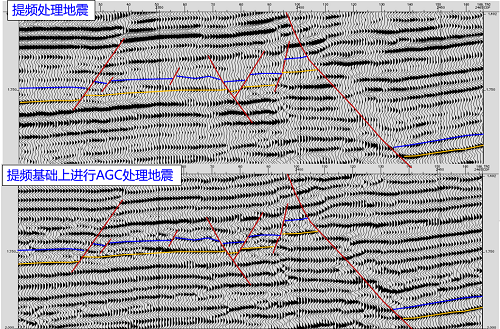

处理后的地震资料地质信息丰富;断层清楚,地震特征清晰,利于标准层及非标准层的追踪解释。

图3 原始地震剖面line3335与提频+AGC处理地震剖面对比效果图

AGC处理技术即提高地震能量、增益、能量均衡化处理技术。自动增益控制方法是地震资料处理中的一个常用振幅处理模块,他能使炮集、道集、CMP集以及叠后数据振幅趋于均衡。AGC处理对于振幅的调整具有可逆性,在资料处理过程中可以对这一特征加以利用作为中间过程出现,在地震解释中AGC处理可以算是一大利器。AGC处理后的地震横向连续性大大增强,利于标准层及非标准层地震弱相位的追踪解释。

3 剩余油分布规律及开发对策

3.1剩余油分布规律

在地层均质情况下,五点法注采井网流线平面分布均匀,水线推进均衡。由于油水密度差异及重力作用[4],纵向上流线密度表现为上疏下密。上层剩余油饱和度低于下层,剩余油主要富集于注水井连线中间。渗透率为200 mD-2000 mD,采出程度为24.4%-33.8%。

在地层均质情况下,五点法井网流线平面分布均匀。渗透率越小,模型流线平面分布越均匀;渗透率增大时,平面上流线向油水井连线集中,密度增大;同时,当地层的渗透率增大时,地层流场趋向不稳定,流线不再光滑。总体上由于油水密度差异及重力作用,纵向上流线密度表现为上疏下密。上层剩余油饱和度低于下层,剩余油主要富集于注水井连线中间、流线密度低、注入水波及不到的位置。

河道方向为油水井连线方向,河道为渗流主力区,此区域流线密度远高于河道之间的低渗透区域。此时剩余油主要分布于河道之间的低渗透区域。渗透率级差3-10,采出程度为32.5% -24.3%。无隔层时反韵律储层采出程度最高为38.7%;有隔层, 均质模型渗透率为2000×10-3μm2 时采出程度为33.8%;渗透率级差为10,正韵律储层采出程度为20.1% 渗透率级差为5,有隔层时采出程度平均高于无隔层时采出程度约2.8%;无隔层时存在小层之间的窜流;各小层采出程度由上到下逐渐增加。

3.2开发对策

随着非均质性的增强,为防止液量过大造成注水沿高渗条带突进,合理生产压差与最大液量逐渐减小。对于均质储层,随着各层位渗透率增大,流体流动越容易;但是由于单井控制储量不变,合理最大液量不变,所需生产压差逐渐减小[5]。

正韵律储层,渗透率级差为5且层间有隔层时,最下层的吸水量是最上层的98倍,最下层为极高耗水层;无隔层时最下层耗水大于有隔层时,且上层存在窜流。正韵律储层油藏中的局部层带含水饱和度达到突变点后,耗水量急剧增加,相对其它区域增加到上百倍,形成高耗水区,造成整体含水高、采出程度相对较低,影响开发效果。

4 结论与建议

对于均质地层模型,渗透率越小,最终采出程度越低;随着渗透率的增大,流体流动越容易,油井见水时间提前,但是由于单井控制储量不变,合理最大液量不变,所需合理生产压差逐渐减小。对于正韵律储层,渗透率级差为5且层间有隔层时,最下层的吸水量是最上层的98倍,最下层为极高耗水层;无隔层时最下层耗水大于有隔层,且上层存在窜流。正韵律储层油藏中的局部层带含水饱和度达到突变点后,耗水量急剧增加,相对其它区域增加到上百倍,形成高耗水区,造成整体含水高,影响开发效果[6]。因此可以利用现井网调整流场控制含水,同时实施矢量注采技术,抑制极高耗水段,提高注水效率。

参考文献

[1] 徐英霞,高喜龙,杨鹏飞,等.油田馆陶组上段油藏地质模型[J].石油勘探与开发,2000,27(6):53-55.

[2] 唐晓红.油田中高含水期综合调整对策研究[J].油气地质与采收率,2011,18(6):90-93.

[3] 张巧莹.油田埕北1井区层系、井网调整先导性试验研究[J].内蒙古石油化工,2011,(8):238-240.

[4] 刘利.油田馆陶组油藏开发调整技术政策研究[J].油气地质与采收率,2006,13(3):79-81.

[5] 杜建辉.油田中区提液技术政策界限研究[J].今日科苑,2012,4(4):108–109.

[6] 周英杰.油田提高水驱采收率对策研究[J].石油勘探与开发,2007,34(4):465-469.

...