低渗透薄互层油藏压裂后产能评价

摘要

关键词

薄互层;数值模拟;产能预测;定压边界

正文

近年来人们对低渗透油藏的认识和研究不断深入。低渗透油藏一般以压裂措施为主进行开发,在依靠天然能量开发情况下,油田年自然递减在8%以上。在补充地层能量开发的情况下,隔层压开前后储层的生产规律,需要进行理论研究与预测。本文以薄互层油藏为例,进行产能数值分析研究,分析预测隔层压裂前后开发指标情况,为薄互层低渗透油藏有效开发提供理论依据。

1 薄互层低渗油藏地质模型的建立

1.1 储层性质。地质模型储层深度2480m,地层压力系数1.2,两个泥岩层将油藏分为三个产层,分为高渗层、中渗层及低渗层三个层,层内在垂向及水平方向上呈现均质,油藏具有29.9MPa定压边界。

1.2 流体性质。流体性质油井在一端以定井底流压8MPa生产,另一端定压注水。

2数学模型建立

2.1 网格划分。

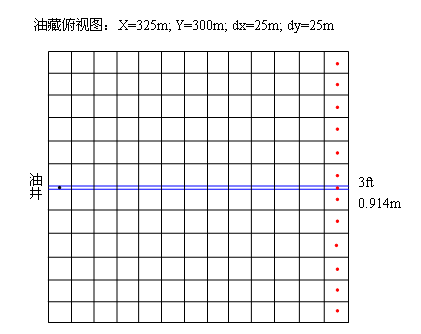

网格划分采用13×13×5网格,纵向上五个层,三个产层,两个泥岩层,网格尺度如图所示,dx=25m,油井所在网格dy=0.914m,用于模拟裂缝,其余dy=25m,纵向上dz分别为每一层的厚度。采用黑油模型。

图1 网格划分示意图

2.2 裂缝模拟方法。

减小油井所在网格的尺度,增加其渗透率,使其导流能力达到地层真实裂缝的导流能力。裂缝主要考虑在X及Z方向压力,计算过程中,考虑泥岩层未压开和泥岩层被压开两种情况,裂缝内的参数值如表3:

2.3 裂缝模型。泥岩层未压开及泥岩层被压开两种情况的数学模型所示,边界条件考虑定压边界。

3 水平段供液长度的压恢试井响应

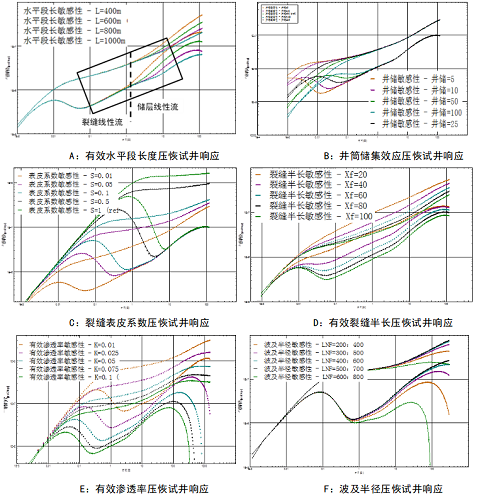

根据油气田油气藏性质及分段压裂水平井特征,一般采用无限/条带型边界均质地层、恒定井储压裂水平井模型。其中对压恢双对数曲线影响明显的参数主要有:水平段供液长度、井筒储集系数、裂缝表皮系数、裂缝半长、有效渗透率、波及半径等6个参数。利用油气田分段压裂水平井压恢试井解释成果,结合Saphir压恢试井设计,完成了不同储层及气井参数的压恢试井响应理论计算。从压恢试井响应图版上可见,不同的储层及气井参数影响不同阶段的双对数曲线形态:

① 水平段长度:影响裂缝线性流与储层线性流的持续时间,水平段供液长度越长,裂缝线性流持续时间越长,储层线性流持续时间越短,双对数曲线上翘的时间越晚;② 井筒储集系数:影响井筒储集阶段的曲线形态,井筒储集系数越小,井筒储集阶段出现的时间越早,压力及导数曲线组成的斜率为1的直线段越往左移动;③ 裂缝表皮系数:影响井储阶段驼峰的幅度与井储效应持续时间,裂缝表皮系数越大,驼峰幅度越高,井筒储集效应持续的时间越长,压力与导数曲线的开度也越大;④ 有效裂缝半长:影响双对数曲线整体形态的位置,裂缝半长越大,双对数曲线的整体沿Y轴整体向下平移,其中井储段位置保持不变,而双对数曲线形态及开度变化较小;⑤ 有效渗透率:影响拟径向流出现时间及井储效应持续时间,有效渗透率越大,井筒储集效应持续时间越短,拟径向流出现时间越早,双对数曲线整体向左下方平移,其中裂缝线性流持续时间及双对数曲线开度变化较小;⑥ 波及半径:影响拟径向流出现时间及双对数曲线开度,波及半径越小,拟径向流出现时间越早,双对数曲线开度越大,压力曲线形态越平直。

通过图版对比可见,不同参数的压恢试井响应不同,分别独立的影响双对数曲线不同阶段的曲线形态。因此,通过压恢试井解释,结合气井实际生产特征及钻完井成果,可以较为准确的确定分段压裂水平井水平段供液长度。

图2 不同储层及井筒参数压恢试井响应图版

Fig1. The pressure recovery test’s plate of different reservoir and wellbore parameters

4 数值模拟结果

4.1 产量分析研究

泥岩层未压裂时,高渗层的日产油量在投产初期和中期最高,低渗层的日产量最小。投产十年后,高渗层的采出程度为23.91%,中渗层为15.85%,低渗层仅为4.43%,高渗层的采出程度是中渗层的1.5倍,是低渗层的5.4倍。在边界定压条件下,开发前期泥岩未压裂时的日产油量高于泥岩压裂后的日产油量,到开发后期二者的日产量基本一致,投产十年后累积产油量增加了1251m3。但是投产初期泥岩层压裂后的日产气量高于泥岩层未压裂的情况,在投产中期泥岩层压力后的产气量小于泥岩层未压裂的情况,投产十年后,二者累积产气量比较接近,泥岩层压裂后比压裂前高了28174m3。

4.2 压力分析研究。

数值模拟结果表明,油藏中泥岩层压裂前后整个储层压力分布趋势基本一致,但前者高渗层的压力略高于后者高渗层的压力,低渗层中前者压力略低于后者。通过对比层间压力分布曲线可以看出,无论泥岩是否压裂,整个油藏的层间非均质性都很强,高渗层导流能力较好,压力呈现初期下降,而后上升直至稳定的状态,中渗层与之类似,只是要滞后一段时间,而低渗层的压力则一直呈现下降趋势。

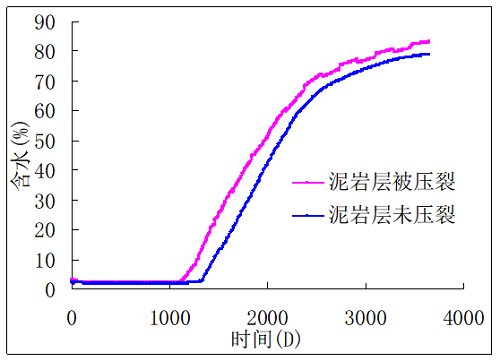

3.3 含水分析研究。通过压裂前后两种情况含水对比曲线可以看出,泥岩层压裂后见水时间也稍早一些,含水率高于泥岩层未压裂情形,见水后平均含水率大约高了6.7%。

图3 泥岩层压裂前后含水率曲线

4.4 饱和度分析研究

泥岩层未压裂与压裂储层投产十年后,两者的高渗层、中渗层及低渗层的饱和度分布比较接近,可以利用饱和度分布结果及已知的孔隙体积求得地下剩余油量。表1的计算结果表明,泥岩层压裂后高渗层动用能力有所增强,位于中间的中渗层,由于层间干扰动用能力变差,位于最下层的低渗层储层动用能力增加较小。

表1 低渗透薄互层油藏开发十年剩余油分布结果

高渗层 | 中渗层 | 低渗层 | |

原始地质储量/m3(地下) | 92174.92 | 61449.95 | 30724.97 |

泥岩未压裂剩余油/m3(地下) | 71127.354 | 52350.12 | 29902.13 |

泥岩被压裂剩余油/m3(地下) | 70885.31 | 52392.03 | 29889.32 |

两者差值/ m3(地下) | 242.04 | -41.49 | 12.81 |

5 结论

①在以原始地层压力为定边界定压开发情况下,地层能量能够得到及时补充,因此其整体开发效果要好于自然能量开发。油井以定压8MPa生产,原油泡点压力为11.26Mpa,而在裂缝附近,油井附近的储层压力小于泡点压力,原油脱气较大,泥岩层未压裂的累积产油量高于泥岩层压裂1251m3,产气量少了28174m3。②同样是薄互层储层无论泥岩压裂与否,三个产层间的纵向非均质性都很明显,高渗层动用程度较好,低渗层动用程度很差。如何有效开发薄互层油藏中的中、低低渗透储层仍然是提高开发效率的关键。③有效驱油体系的注入可以挖潜高渗透油层中的剩余油,分层压裂开采可以有效解决薄互层油藏纵向非均质性严重的问题,这些技术实施难度都非常大,是低渗透薄互层油藏有效开发需要研究解决关键技术。

参考文献

[1]韩大匡,陈钦雷,闫存章.油藏数值模拟基础[M].北京:石油工业出版社,2000.6-45.

[2]张建国,雷光伦,张艳玉.油气层渗流力学[M].北京:石油大学出版社,1999.139-159.

[3]陈兆芳,张建荣,陈月明,等.油藏数值模拟自动历史拟合方法研究及应用[J].石油勘探与开发,2003,30(4):82-84.

...