低渗油藏双低单元储层评价及开发技术

摘要

关键词

低渗透油藏;储层分级评价;优化开发

正文

1低渗透油藏基本地质特征

低渗油藏具有储层颗粒细小、孔喉细微、胶结物含量高等特征。由于流体赖以流动的孔喉细小,孔隙微观结构影响程度大,孔隙介质与流体作用相对较强。研究单元为大型鼻状构造。主力油层为沙一下段和沙三段,油藏埋深2263.2-2556.0m。沉积层序主要受构造带控制,区内具有紧邻活跃物源区、边界断层活动强烈、湖岸坡短而陡、且快速下陷的地质背景,因而导致各种碎屑物质直接搬运入湖,形成各种重力流沉积。储层为泥质胶结的细砂岩,岩性致密,整体为泥包砂沉积特征,在垂向上随着埋深的增加,孔隙度和渗透率降低的趋势明显,油层孔隙度15%~18%,渗透率6~25×10-3μm2。储层类型随深度增加从中孔低渗变为低孔特低渗。低渗透油藏一般天然能量不足,需要注水开发。流体在低渗透油藏孔隙中流动时,存在启动压力梯度,当驱动压力达到能克服启动压力时,流体才开始流动。而低渗透油藏因储层物性差、孔隙结构复杂等原因造成启动压力高,注水井吸水能力低甚至注不进水,油水井间难以建立有效驱替,导致地层压力下降快,油井产量递减快,采出程度低。因此,研究水井注入水所需的最小注入压力,保证建立有效驱替,补充地层能量,提高采收率就显得尤为重要[1-2]。

2低渗透油藏开发效果影响因素

2.1储层因素

低渗油藏储集层主要为重力流沉积。沙一段发育的重力流水道是一种事件性沉积,多期阵发性的浊流,可以形成叠置连片的复合砂体,也可以形成孤立的砂体,这种沉积特征使得该类储层非均质性较强。重力流水道在平面上呈条带状分布,整体以北东-南西向为主,规模不等,研究区内多见水道分叉、合并现象,形成复合水道体,这种水道复合体规模较大,储集砂体发育,通常也是重力流水道储层物性较好的砂体。沙三段发育的深水浊积扇砂体呈扇状或透镜状,多孤立分布,大小不等,岩性主要为中细砂岩、含泥砾细砂岩、粉砂岩和泥质砂岩,其在平面上分布呈规模不等的扇体,整体上呈北南向延伸。这种扇体的分布缺乏规律性,彼此相关性不大,给储层预测带来较大困难。

2.2渗流因素

利用恒速压汞实验研究油田F井的微观孔隙结构,以微细吼和细吼为主,渗流阻力大。利用扫描电镜对F井27块岩心的孔隙结构进行分析,渗透率范围为0.06-2.38mD,深度794.62-2506.22米。在高放大倍率下可以观察到岩心中的敏感性矿物,主要存在三种敏感新矿物,分别是伊蒙混层、伊利石为水敏矿物,粒间铁白云石为酸敏矿物,钾、钠长石为碱敏矿物,敏感矿物造成储层渗透率降低。

2.3开发因素

油田注水开发后,初期增油效果明显,受益井压裂后更是获得了高产稳产,随着低渗油藏注水开发的难度加大,受益井呈现水淹和低能两级分化,表现出采油速度低、采出程度低、标定采收率低。F断块主力层沙三2-3-1砂体开发效果差,地层原始压力系统属于异常高压系统,注水开发困难。共有11口井钻遇,目前仅有3口井生产,无注水井未形成系统的开发井网,因此目前的开发模式已不适应低渗透油藏的有效开发。

3 启动压力梯度

3.1 实验方法

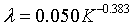

低渗透油藏的启动压力梯度与地层平均渗透率的关系满足幂函数。

(1)

(1)

式中:λ一启动压力梯度,MPa/m;K一地层平均渗透率,mD;α、n—回归系数,采用油藏实测岩心启动压力梯度实验数据回归获得。

3.2 数据处理

对研究区块A储层岩心进行室内单相流体渗流实验。实验时根据启动压力梯度的非线性渗流公式得到启动压力梯度。通过对实验数据进行回归分析,得到启动压力梯度与渗透率的关系曲线,和回归关系式为:

(2)

(2)

由资料分析可知,对于低渗透油藏,渗透率对启动压力梯度的影响显著。岩心的渗透率越小,流体流动所需要的启动压力梯度越大,而且当渗透率降低到一定的程度后,其启动压力梯度急剧增大。

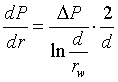

3.3 技术极限井距

在一定技术极限条件下,油井周围处在拟达西流或接近拟达西流状态下的径向距离叫技术极限生产(泄油)半径。常规油田开发中,技术极限生产(泄油)半径的2倍看作为技术极限井距。技术极限生产(泄油)半径处的驱动压力梯度为:

(3)

(3)

式中:ΔP—生产压差,MPa;d一技术极限生产(泄油)半径,m;rw一井筒半径,m。

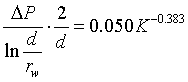

若要实现技术极限生产(泄油)半径处的油流动,驱动压力梯度至少应等于该点处的启动压力梯度,结合式(2)(3),可以确定技术极限生产(泄油)半径:

(4)

(4)

油田A储层平均渗透率为0.4mD,原始地层压力为20.0 MPa,初期生产压差为8.0 MPa~10.0 MPa,根据式(4)计算得技术极限生产(泄油)半径为38 m~46 m,技术极限井距为76 m~92 m。

3.4 受裂缝发育影响的最小合理井距

油田A储层最大主应力方向为NE750,储层普遍发育裂缝,裂缝走向主要以NE-SW为主,裂缝倾角以大于600的高角度缝为主。裂缝发育区主要在断层带附近分布。油田开展水平井开发初期,根据油藏工程及压裂工艺,部署水平井井距主要为450 m~500 m。油井实施压裂投产后,发现油井存在井间干扰、被邻井压窜的情况。

通过对压窜井进行统计,发现由于储层普遍发育裂缝,造成井间干扰,压窜井主要集中在井距小于600 m的水平井中。在后期部署工作中考虑裂缝程度,为了避免油井压窜,确定井距扩大到600 m~700 m,井间干扰现象明显减少。

4 低渗透油藏储层甜点认识

4.1低渗透油藏五元综合储层分级评价方法

由于低渗透油藏储层特征和渗流特征明显不同于中高渗透油藏,因而以往以渗透率为主要评价参数的中高渗透油藏储层分级评价方法不适合评价低渗透油藏,需要新的储层分级评价方法来评价低渗透油藏。研究结果表明:平均喉道半径和可动流体百分数与区块的开发效果成正相关关系,即平均喉道半径越大或者可动流体百分数越高,开发效果越好;启动压力梯度、原油粘度和粘土矿物成分与区块的开发效果成负相关,即启动压力梯度越高、原油粘度越高或者粘土矿物含量越高,区块开发效果越差。为此,提出了“五元综合分类系数”概念,它是在单因素分析的基础上,对各参数进行归一化处理得到的。

4.2低渗透储层甜点筛选

所谓低渗透储层甜点筛选,就是针对某一特定低渗透储层(原油粘度为定值),对该储层内任一点进行五元综合评价(平均喉道半径、可动流体百分数、启动压力梯度、粘土矿物含量及油层厚度),计算得到该点的综合评价系数,由点及面,得到该储层的五元分类系数图,从而找到有利开发的油气聚集区。通过对F井岩心的室内研究与分析,分别得到了平均喉道半径、可动流体百分数、启动压力梯度与渗透率的关系曲线,进而得到它们与渗透率的关系式。G断块内任一处的平均喉道半径、可动流体百分数及启动压力梯度均可根据相关公式由该处的渗透率计算得到。以井点测井解释结果为基础,通过插值方法得到储层各处的粘土含量与油层厚度。通过以上方法,得到G断块内任一处的平均喉道半径、可动流体百分数、启动压力梯度、粘土含量及油层厚度,即可计算出该处的五元综合分类系数,由点及面,形成了G断块五元分类系数图,即甜点筛选图,在储层物性较好的区域完善井网,提高区块开发效果。

5 低渗透油藏改善开发效果技术对策

5.1合理注采井网论证

注采井网部署形式是否合理,是裂缝性砂岩油田注水开发成败的关键环节,在总结国内外实践经验和理论研究的基础上,提出低渗透裂缝性砂岩油田注水开发井网布署的基本原则是“沿裂缝方向灵活井排距布井”,采用“小井排、大井距”的井网部署。根据相关公式并结合室内实验研究得到真实启动压力梯度(以F井为例)为0.063MPa/m,裂缝半长取120m,即可计算出不同启动压差对应的极限井距。动态完善措施储备库。通过前期研究及动态分析、措施摸排,不断充填油水井措施储备库。其中油井措施需根据地质、开发、工艺再认识及措施实施情况进行优选,以提高措施有效率。总体思路是立足注水开发,通过水井测调、增注、调驱等工作,在保持地层能量的前提下均衡驱替,控制含水上升速度;油井采用解堵引效工艺提高区块采油速度,充分论证储层潜力优化压裂技术,通过压裂进行储层改造。

5.2井型论证

水平井(大斜度井)与直井相比具有接触油层多、泄油面积大的特点,利用水平井(大斜度井)有效开发低渗透油藏是众多专家推荐井型的首选。但研究工区油层发育情况不尽相同,既有单层又有多层、既有薄层又有厚层,为了优选出更加合适的井型,建立不同机理模型分别研究直井、大斜度井及水平井的适应性。分别建立了不同油层厚度、不同渗透性的单层油藏模型进行井型优选。在模型中分别布置一口直井、一口大斜度井、一口水平井,定井底流压生产,优选各类型油藏适合井型。针对单层不同厚度油藏对比水平井(大斜度井)和直井开发效果,以增产倍数(水平井累产(大斜度井)/直井累产)作为评价指标,计算得到不同渗透性储层单井增产倍数(水平井/直井)对比图、不同厚度储层单井增产倍数(水平井/直井)对比图、不同渗透性储层单井增产倍数(水平井/大斜度井)对比图,从图中可以看出,渗透率越低、油层厚度越小,水平井的开发优势越明显。而同一厚度不同渗透率时,增产倍数(水平井/大斜度井)略大于1,即水平井的开发效果略好于大斜度井。

参考文献

[1]于兴河.油气储层地质学基础[M].北京:石油工业出版社,2009.

...