蒸汽吞吐蒸汽对储层伤害机理分析研究

摘要

关键词

蒸汽吞吐;储层;伤害机理;分析

正文

引言

高升采油厂共有稠油吞吐区块8个, 其中高246块、高3块、高3618块三个区块采用火驱吞吐开采,含油面积9.42km2。受储层物性、黏土膨胀等因素影响,区块边部油井注汽困难,蒸汽吞吐效果差。由于蒸汽吞吐开采过程中引起储层内部水、油、岩之间强烈的复杂的物理、化学等敏感性反应。难动用储量区块储层胶结疏松,注蒸汽开采过程中,受储层岩石碎屑溶解、粘土矿物的溶解与膨胀及水化学变化等因素的影响,使储层孔隙结构及渗透率发生较大变化,需要分析研究高温蒸汽吞吐后储层矿物溶解与转变、沥青质沉积、原油组分改变及渗透率的变化趋势及其对蒸汽吞吐效果的影响。

1蒸汽吞吐岩层粘土矿物伤害机理分析

稠油油藏储层注蒸汽过程中,粘土矿物发生两方面的变化,即粘土矿物的溶解和转变。

1.1粘土矿物的溶解

溶解量随温度增加而增加,注蒸汽过程中,在热水和蒸汽的相互作用下,常出现蒙脱石和沸石沉淀,蛋白石、高岭石、方解石及其它一些粘土矿物的溶解。矿物的溶解与温度、蒸汽凝析液的强碱性和低离子浓度有关。随着温度和pH值的升高(pH值>9),石英和硅质矿物的溶解迅速增加,化学反应最强烈的地方是温度和pH值最高的注入井井筒附近。

矿物溶解造成的地层伤害有两种形式。一是当储层变冷或饱和热水向地层深部运移并变冷时,溶解的矿物易产生沉淀造成地层伤害;二是可溶矿物中含有不可溶的颗粒,当高温注水将可溶物质溶解时,非可溶颗粒被释放,随流体流动,在孔喉处成形成架桥或堵塞。

伊利石对储层的危害主要有两方面,第一,由于伊利石晶体多为层片状或丝缕状,很容易被高速注入蒸汽(水)冲碎并随之迁移,起到“一叶障目”的堵塞作用;第二,一些包裹在颗粒表面或孔隙间形成“粘土桥”的伊利石,可使渗流阻力加大,流通不畅,造成渗流能力降低。注蒸汽后,高龄石含量大幅度减少,而伊利石和蒙脱石含量则大量增加。

一般来说,由粘土矿物所引起的油层损害问题大致有水敏、细粒迁移和酸敏三个方面。

第一、在油层的不同部位,由于粘土矿物组成和分布的非均质性,粘土矿物膨胀和迁移对油层渗透率的影响程度不同,原来粘土矿物含量高的中、低渗透层影响最大,粘土矿物初含量较低的相对高渗透层影响较小,因此粘土矿物与蒸汽接触后的吸水膨胀进一步加剧了油层的非匀质性。这种油层渗透率的不均匀降低有时会使油层开采很不充分,降低了油层的最终采收率。

第二、由于粘土矿物是油层中的重型胶结物,在注蒸汽采油过程中,与注水开发一样,粘土膨胀和分散就可能引起岩石结构的破坏而导致油层出砂。由此可见,对砂岩油层进行注蒸汽采油时,有效地控制粘土矿物膨胀将是一项极重要的上作。在进行大规模的蒸汽吞吐采油时,必须有效地控制粘土对油层的损害。对以泥质胶结为主的砂岩油层,必须最大限度地减小注入蒸汽对它的破坏,减少由周期性的热注和冷产的震荡而引起的粘土分散和迁移,使井筒周围地层保持高的渗透率。

第三、在砂岩中,粘土矿物主要是作为孔隙衬里和孔洞充填产出的存在方式决定了它们先于骨架颗粒与进入地层的流体接触。由于它们颗粒细小、比表面很大,所以很容易与注进地层的流体迅速起反应。不同种类的粘土矿物的形态上的差异和化学成分上的差异,使得由其所引起的油层损害问题有所不同。

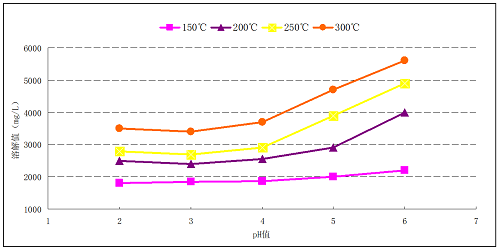

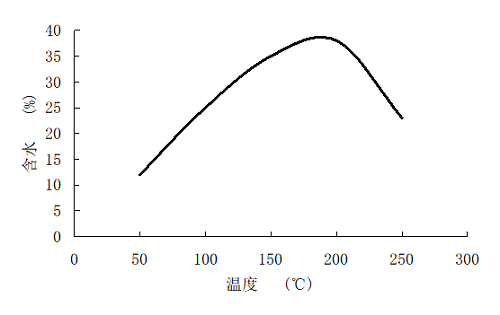

选用高3624井的天然岩芯散砂样,洗油后用沉降分离法提取粘土矿物。取1g样品置于高压反应釜的碱性溶液中,在封闭系统中进行高温高压溶解实验:实验压力12MPa,实验温度分别150℃、200℃、250℃、300℃,pH值分别取8、9、10、11、13,实验结果见图1。实验结果表明:粘土矿物的溶解量随温度的增高而逐渐增大。溶质分析表明,粘土矿物溶除的主要成分为SiO2,占76.1%,其次是CaO、K2O、AL2O3 FeO MgO等,所占比例均在10%以下;粘土矿物的溶解趋势表现为溶解量随温度及pH值的增加而增加。在注蒸汽开采过程中,高岭石随着pH值增加和温度升高而减少,甚至消失。由于高龄石的迁移,形成“帚状淤积”,堵塞孔隙,降低油层有效孔隙度及渗透率。

图1 高3624井粘土矿物溶解量曲线

1.2粘土矿物转变

选用天然岩芯散砂样,充分洗油分离后进行模拟实验。通过模拟实验前、后样品进行各项分析,得到粘土矿物的转变规律:伊利石在高温(250℃以上)、强碱(pH≥11),富Na+或K+的溶液中易于发生转变。其原因在于高温强碱作用使长石溶解量增加,提供了K+的来源,促使蒙脱石转化成伊利石。

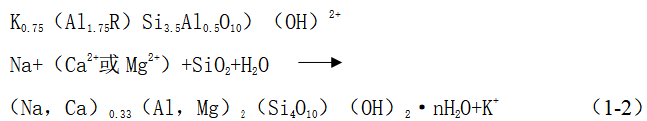

而在温度小于250℃、弱碱性条件下,钾长石变化不大,此时地层中相对Na+,Ca2+,Mg2+较充足而缺少K+,伊利石则通过去K+反应向蒙脱石转化。

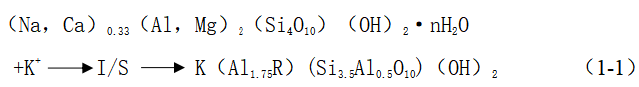

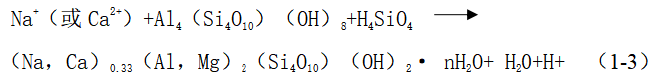

高岭石一般在pH=9,T=150℃时开始溶解;到pH=11,T=250℃时则全部消失。高岭石转化为蒙脱石:

蒙脱石在NaOH与NaHCO3介质中,当T=350℃,pH≥11时,蒙脱石通过式(1-1)转化为伊利石;而在KOH与KHCO3溶液中,当温度超过250℃时,蒙脱石转变为伊利石。

白云石+石英+高岭石+H2O→Ca,Mg蒙脱石+方解石+CO2

方解石可接替白云石发生下面的反应:

方解石+石英+高岭石→蒙脱石+H2O+CO2

M+、伊利石、高岭石、白云石、石英在高温下还可以发生以下的反应:

伊利石+石英+高岭石→蒙脱石+H2O

M++高岭石+H2SiO4→蒙脱石+HO+H+

白云石+石英+高岭石→蒙脱石+方解石+H2O+CO2

K++伊利石=钾长石+H+

由此可见,矿物主要转化为蒙脱石,而蒙脱石遇水会大幅度的膨胀,在水动力作用下分散运移,堵塞孔喉,降低中低渗透层的渗透率,使得储层的非均质性进一步加强。

注汽井筒附近是储层岩石的高溶区,也是沸石类矿物的主要形成区。当介质中Na+活度较大时,蒙脱石常呈现Na基型。而Na基型要比Ca基型具有更大的膨胀性能。如果地层水富含Na离子,注蒸汽后蒙脱石中的Ca+、Mg2+极易被Na+置换,变成钠基蒙脱石,增大对储层的膨胀伤害。

由前述使用溶解和沉淀动力学方程可知,温度升高SiO2的溶解量增加、排出液SiO2浓度浓度亦增加,高粘度SiO2胶结在孔隙内形成,或应力导致在颗粒接触点上溶解并伴有在颗粒表面上的沉积(溶解—沉积假说),导致孔隙和喉道缩小。这种迹象己被扫描电镜的观察所证实。

通过对比高3-6-24井模拟蒸汽吞吐前后的储层矿物成分,石英、长石含量基本不变,粘土矿物含量增加,绝对含量为8.8%,比蒸汽吞吐前高1.8%,见表1。粘土矿物中,伊利石、高岭石相对含量降低,蒙脱石相对含量增加,储层水敏性进一步增强。

表1 吞吐蒸汽波及前后粘土矿物对比表

项目 | 样品数,块 | 粘土总量,% | 相对百分含量,% | ||

蒙脱石 | 高岭石 | 伊利石 | |||

波及前 | 13 | 7 | 75.8 | 12.4 | 11.8 |

波及后 | 16 | 8.8 | 81.3 | 11.7 | 7 |

1.3岩石骨架颗粒溶解

岩石架颗粒的溶解量随温度、pH值的升高而升高,蒸汽注入液的pH值不宜过高,一般为pH=9适宜;降低pH值的方法包括:

(1)提高蒸汽干度,降低水质成分及OH-的危害;

(2)添加硝酸胺、氯化胺等胺盐。

2 蒸汽吞吐原油影响机理分析

2.1原油组分改变的影响

热采过程中原油组分变化主要表现为轻烃减少、重烃增加,石蜡和沥青质沉积的大量出现,造成储层严重堵塞。为研究难采区块储层注蒸汽后原油组分的变化,对波及层及未波及层样品分别进行了组分分析,研究结果显示:波及层与未波及层相比,轻烃明显减少,重烃类沥青质含量大量增加。其结果为地层内原油流动能力降低,易于发生孔喉堵塞。

表2 高3624井原油组分分析结果

采样井段(m) | 样品状况 | 饱和烃 | 组分含量(%) | ||

芳香烃 | 非烃 | 沥青质 | |||

1635.4-1642 | 未波及 | 28.46 | 23.51 | 38.37 | 6.74 |

1642-1647.8 | 已波及 | 18.31 | 19.24 | 33.67 | 27.54 |

2.2沥青沉积的影响

稠油在热采过程中产生的分散沥青沉积堵塞储层孔道,会对储层造成严重的伤害。沥青在岩心中存在三种产状:星点状零星分布、片状或孤岛状、包裹或网络状沥青局部连片分布。

星点状零星分布的沥青(较为分散且数量少,对物性伤害很轻,主要在50℃~100℃岩心中产生);以片状或孤岛状等形式存在的沥青(多与星点状沥青构成组合,易堵塞窄狭的孔喉,主要在150℃~200℃岩心中产生);包裹或网络状沥青局部连片分布(部分构成网络,填塞喉道,包围颗粒,产生润湿性反转,对岩心物性伤害极大,主要在250℃~300℃岩心中产生)。

沥青质在储层中造成的伤害有三种方式:填积孔隙或在狭窄喉道处形成桥堵;附在岩石表面使润湿性发生反转,导致地层由亲水变为亲油;形成油包水乳状液,增大烃类粘度降低其流动性。同时温度也是影响因素之一,大量实验表明:沥青沉积对孔隙度和渗透率的伤害均随温度的增加而增大。

将13块实验岩芯用苯溶液洗净,溶去岩芯中的残余油,留下不溶于苯的沥青胶质,烘干后制成铸体薄片,在显微镜下观察。结果表明,不溶于苯的沥青质在孔隙中沉积现象十分明显。沥青在岩芯中主要存在三种产状:星点状零星分布、片状或孤岛状、包裹或网络状沥青局部连片分布,见图4-4。

星点状零星分布的沥青(较为分散且数量少,对物性伤害很轻,主要在50℃~100℃岩芯中产生);以片状或孤岛状等形式存在的沥青(多与星点状沥青构成组合,易堵塞窄狭的孔喉,主要在150℃~200℃岩芯中产生);包裹或网络状沥青局部连片分布(部分构成网络,填塞喉道,包围颗粒,产生润湿性反转,对岩芯物性伤害极大,主要在250℃~300℃岩芯中产生)。

2.3 原油乳化的影响

在注汽过程中高温水与地层原油相接触后,极易形成油包水乳状液,从而使原油黏度大幅度增大,造成油流孔道被堵塞,降低渗透能力,尤其是多轮次开采,回采水率低,地下存水越积越多造成伤害,严重影响了油井返排能力。

在现有设条件下,在高压釜中温度150-350 ℃,压力0.5-18MPa条件下,针对难采区块原油用不同搅拌速度,不同的油水比,不同时间,在众多的可变条件下选择合理的试验条件,测定不同的原油乳化程度,其结果分别见下表。

表3 不同温度乳化程度

油样含水 (%) | 水温度 (℃) | 压力 (Mpa) | 试验后含水(%) | 备注 |

0.5 | 150 | 0.5 | 35.0 | 8h |

200 | 1.0 | 40.0 | 8h | |

250 | 3.5 | 23.5 | 8h |

表4 乳化前后黏度变化结果

油样含水 (%) | 原油黏度 50℃(mPa.s) | 试验温度 (℃) | 乳化后黏度变化(mPa.s) | 备注 |

0.5 | 4232.5 | 150 | 6211.9 | 50 |

200 | 8337.8 | |||

250 | 6421.8 |

图2 乳化变化程度随温度变化曲线

从上述实验数据中说明原油乳化最严重区域是150-250℃在此区间温度增长试验时间,乳化程度并未改变。

3 蒸汽吞吐对稠油油藏热采储层影响

3.1 稠油油藏热采储层物性变化特征

(1)孔隙结构的变化

注汽后的储层中出现了类似“蚯蚓洞”的“热蚯孔”,这种孔隙的特点为:连通性好,孔道干净,具有一定宽度(约5~10μm),弯曲延伸很远,孔旁颗粒常见溶蚀作用等。“热蚯孔”在吞吐井间一旦连通,就会发生严重汽窜,同时会使地层出砂严重。注汽前缘“冷凝带”因粘土水化膨胀及结垢沉淀而产生物性伤害。

(2)渗透率的变化:储层水淹后渗透率较水淹前普遍增大。

(3)含油性的变化

超过100μm的大孔隙数量少,但含油量占90%以上。水淹层与相邻未淹层相比,水淹层中含油孔隙减少了4.9%~10.7%,说明此类孔隙蒸汽动用程度高,同时也是剩余油的富集区。

20~100μm的中等孔隙中,水淹层含油孔隙减少了4.4%~7.5%,说明类孔隙中的原油可被蒸汽动用,但这类孔隙含油率不高,小于10%。

20μm以下的小孔隙数量最多,可达数百乃至上千个,但含油量少,小于1%,开采价值不大。

3.2 固相微粒的运移、沉积、滞留

稠油油藏注蒸汽开采过程中的固相微粒,当运移到孔喉处时,大的固相微粒就可能会产生“架桥”现象,堵塞孔道,造成渗透率的降低,从而影响注蒸汽开采的效果;另外固相微粒在高速的液流情况下,会随液体一起移动,当速度降低时就会沉积在孔隙壁表面,使孔道变窄。而在注蒸汽驱中,注入液可能会携带固相微粒进入储层,骨架颗粒组分和粘土矿物的溶解也会产生大量固相微粒。

微粒迁移及其引起的地层损害是一种速度敏感现象。由于注入的是高温、高速的蒸汽,除了已经溶解有的微粒外,流体还会产生强大的机械力使微粒运移。另外,研究已经表明如果速度高于一个临界值,那么化学上相容流体的流动也会造成渗透率降低。这是因为:在低速下,分散微粒能够逐渐地自行排列起来,逐一通过孔隙喉道;在高速下,随意分布的高速运动的微粒相互干扰,以“刷堆”形式,即边对面结构搭桥,结果导致渗透率降低。

3.3乳化物堵塞

在蒸汽驱过程中,水相一般为低矿化度的蒸汽冷却液体,易于原油形成乳化液体,乳化液的表观粘度比没有乳化的原油的表观粘度高10倍以上。地下乳化物的形成,极大地阻止了可动油的流动,增加了油和水之间的紊流,致使乳化更加严重。在驱替过程中,由于高粘度效应及贾敏效应,使驱替阻力增加,造成捕集高粘度的不可流动相,从而阻碍随后的移动油、水相,进一步引起乳化,使驱替波及体积减小,原油采收率降低。

3.4润湿性变化

在油水两相同时存在的情况下,当温度由低变高时,相对渗透率曲线右移,含水饱和度增加,残余油饱和度降低,两相流区域变小、变窄。其主要原因,一是岩石润湿性亲水性增强,二是储层岩石热膨胀,缩小了孔隙尺寸,使得两相共存区减小。

岩石亲水对水驱油是有利的。注热水时,孔隙中的残余油被水圈闭在孔隙中央,使之免于和岩石接触。当由注热水向注蒸汽转换时,液相为油相,气相为蒸汽,液、气在孔隙中的分布位置将发生变化,起屏蔽作用的水的蒸发,使油吸附在岩石表面,而气相逐渐位于孔隙中间,从而使得残余油大量增加,岩石润湿性转化为亲油,降低驱油效率。这种润湿性改变可能影响很长时间,也可能随着热水驱替的进行,油、水相又会逐渐转变润湿性,从而改变位置。

3.5渗透率随蒸汽注入PV的变化

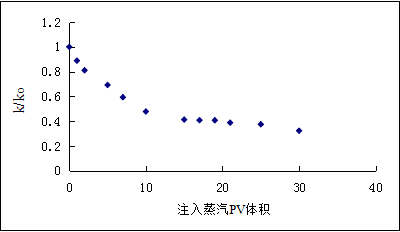

为了考察在注蒸汽过程中油层渗透率随蒸汽注入量的变化,通过室内实验,测定了注入蒸汽不同PV数时相应的渗透率的变化情况,结果见图3。

图3 蒸汽注入PV体积与岩样渗透率变化关系

可以看出:(1)随着注入PV体积的增大,岩样渗透率逐渐变小;(2)当注入流体达到一定PV体积后,渗透率变化将趋于缓和。

由以上分析可以总结出,蒸汽吞吐对储层造成的伤害主要有以下方面:粘土矿物的水化膨胀造成储层孔隙度和渗透率的下降,使油藏流体的渗流阻力增加;注蒸汽过程中造成矿物的溶解及转化,新生矿物的强敏感性,加速了储层的伤害程度;颗粒在孔隙中的运移、沉积、堵塞,储层中形成的“热蚯孔”使地层出砂严重,造成储层物性下降;沥青、原油中的重组分在多孔介质中沉积堵塞了流体的流动空间,造成了储层伤害;稠油注蒸汽过程中造成岩石润湿性反转,增加了油藏流体的渗流阻力;稠油注蒸汽驱使岩石润湿性转化为亲油,降低驱油效率蒸汽凝析液与原油乳化阻止了可动油的流动。

结论

(1)注蒸汽过程中造成矿物的溶解及转化,新生矿物的强敏感性,加速了储层的伤害程度,蒸汽凝析液与原油乳化阻止了可动油的流动。

(2)通过分析研究高温蒸汽吞吐后储层矿物溶解与转变、沥青质沉积、原油组分改变及渗透率的变化趋势及其对蒸汽吞吐效果的影响,为下一开展稠油热采区块高效开发技术改善注汽吞吐效果奠定了基础。

参考文献

[1] 路言秋.黏土矿物高温热变及对储层孔隙结构的影响[J].科学技术与工程.2015,(24).66-71.

[2] 向春晓,王丽萍,孙永杰,等.欢喜岭油藏注蒸汽开发与黏土矿物的相互作用影响研究[J].科学技术与工程.2014,(16).226-229.

...