酸化配套技术在低渗油藏中的应用

摘要

关键词

油田开发;低渗透层;分层酸化工艺;土酸配方

正文

1 概况

酸化作业时,各层渗透率差异大,酸液总是优先进人高渗透层,造成两个方面的不利情况:一是多层酸化,高渗透层的吸酸过多,溶蚀过量,易造成储层坍塌,同时过多的酸量必然造成返排困难,从而引起储层的二次伤害,影响酸化效果;其次酸液不能按照设计要求进入低渗透层和伤害严重层,不能达到酸化解堵的目的。因此,必须采用适当的工艺技术,将酸液分流优先进人低渗透层或伤害严重层,达到均匀布酸,改善各层的酸化增产效果。

2 酸液添加剂优选

2.1 缓蚀剂性能评价

油田大部分井深在2500m左右,平均地层温度在90℃左右,最高温度达到130℃,因此在酸液添加剂的选择上首先要解决酸液的缓蚀问题。通过对缓蚀剂的性能评价,筛选出缓蚀剂GXHSJ(2%),在90℃下,N80钢片的腐蚀速度为2. 98g/m2.h,能够有效预防高温井腐蚀。

2.2 破乳剂性能评价

加人破乳助排剂后残酸的表面张力为25.8mN/m,抗高温可达到130℃,能够满足酸化改造的需要。在90℃-120℃时,破乳率可达84. 75%一93.28%,破乳效果明显。

2.3 抗酸渣剂性能评价

酸渣是沥青质原油与酸反应的产物,它对Fe3+非常敏感,容易造成地层的二次伤害。酸渣实验结果表明抗酸渣剂能有效抑制酸渣的形成,可以使酸液处理地层后不会产生二次污染。

2.4 高含泥质储层酸化反应状况分析

2.4.1酸液主要成分分析

目前砂岩油藏基质酸化的酸液体系大概可分为无机酸、稀释有机酸、粉末状有机酸、混合酸及缓速酸等。通常在砂岩储层中酸化必须应用到氢氟酸(HF)。因为砂岩大部分矿物成分只能溶解于氢氟酸。即使不直接使用氢氟酸,也是通过其他有机酸间接形成氢氟酸成分来与砂岩矿物发生反应。

2.4.2氢氟酸对矿物的溶解能力计算

氢氟酸对矿物的化学反应总体来说是较复杂的,除了与石英(SiO2)和方解石(CaCO3)的反应相对简单。硅铝酸岩(粘土矿物和长石含此成份)与氢氟酸反应其复杂性源于两点:一是其晶格中的晶体结构常会发生较大范围的取代作用而发生离子交换反应,故没有固定的分子式,其与HF间的化学反应不能用单一的化学反应计算方法表示。二是其反应产生的氟化物(如AlF3、AlF2-、SiF4等)其分布情况与固体和酸的比率有关,将影响到化学反应的平衡。

如果砂岩储层矿物成份能够用分子式表示,则就可以计算出氢氟酸的溶解能力。下表为通过化学表达式计算出的氢氟酸对矿物成份的溶解能力。

表1 氢氟酸溶解能力

酸浓度 | 石英 | 石灰岩 | 白云岩 (CaMg(CO3)2) | 钠长石 | 高岭石 | |||||

β | X | β | X | β | X | β | X | β | X | |

1 | 0.0075 | 0.0028 | 0.025 | 0.0093 | 0.023 | 0.0081 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0028 |

2 | 0.015 | 0.0057 | 0.05 | 0.0186 | 0.0461 | 0.0162 | 0.0187 | 0.0072 | 0.0143 | 0.0055 |

3 | 0.0225 | 0.0086 | 0.075 | 0.028 | 0.0691 | 0.0243 | 0.0281 | 0.0108 | 0.0215 | 0.0083 |

β——溶解的岩石质量/已反应酸的质量

X——所溶解的岩石体积/已反应酸的体积

从氢氟酸的溶解能力来看,对石英、长石、高岭石的溶解能力是低于石灰岩、白云岩的。

2.5 粘土矿物反应平衡状态分析

粘土、长石类硅铝酸盐矿物可与HF发生化学反应而生成氟化硅类和氟化铝类离子。但是,其反应产物并不是所形成的惟一化学反应产物,SiF4 、HSiF5 和H2SiF6 也可以存在于反应液中,溶液中还存在着其他如:Al3+,AlF2+、ALF63-等铝离子。铝离子与氟化物中的硅竞争。当过量粘土存在时,氟化铝盐类化合物比氟化硅类化合物更稳定性,当HF 过量时,所形成的初始反应产物(H2SiF6)开始释出氟而形成更稳定的铝化物。H2SiF6 先失去两个氟原子而形成SiF4,当反应一直持续进行时,开始形成Si(OH)4。这种沉淀物可以形成水化胶体[Si(OH)4.nH2O],将损害地层渗透滤,因此应尽量减少溶液析出胶体。

3 酸液体系实验

3.1 酸液配伍性能评价

该试验反应体系为土酸加各种添加剂在90℃下静置10h,测出其与原油和地层水的残渣生成量。经过计算得出酸液与原油及地层水反应后,生成的残渣量为0,证明此酸液体系与原油及地层水配伍性能良好。

3.2 岩心酸溶蚀试验

实验表明在90℃下,不同浓度酸液体系对岩屑的溶蚀能力变化不大,根据以往砂岩酸化施工经验和试验数据,以及经济效益综合评价,选择12%HCl+3%HF+各种添加剂酸液体系较为合理。

3.3 酸与储层矿物反应速率的影响

3.3.1酸与矿物成份反应的主要步骤

溶液中酸的消耗量发生在各种反应机理和过程中。实际上,酸的反应总速率主要受到三个步骤控制[1],缓慢反应步骤进行的速率决定了总反应速率。

第一步是通过扩散作用、流动诱导强制对流作用、密度梯度自由对流作用或是滤失作用将酸传递到矿物反应表面。第二步是酸流至岩石表面反应动力学所能确定的反应速率。最后一步是反应产物从反应表面被携带走。第二步岩石表面反应动力学是重点分析内容。

3.3.2 长石与氢氟酸的反应速率

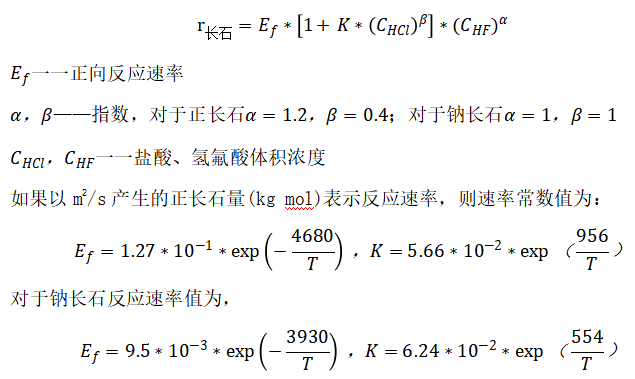

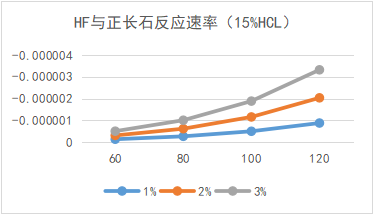

长石可以分成两类,即正长石(KAlSiO3O8 )和斜长石(由一组介于NaAlSiO3O8和CaAl2Si308间的固溶体组成)。根据Fogler等人[2]的研究,知道了长石的溶解反应速率为:

可以计算出不同温度、不同浓度条件下长石的反应速度。得出以下曲线。

图1 氢氟酸与正长石反应速率随温度变化曲线 图2 氢氟酸与钠长石反应速率随温度变化曲线

从曲线可以看出,随着温度的升高反应速率增加且增幅增大、随着酸液浓度的增加反应速率增加,同时正长石的反应速率明显高于钠长石的反应速率。

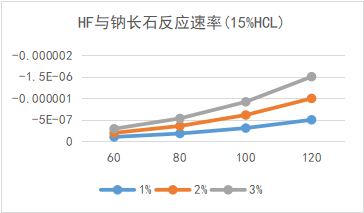

图3 氢氟酸与正长石反应速率随盐酸浓度变化曲线

从曲线可以看出,随着盐酸浓度的增加反应速率增加,说明盐酸的存在对反应速率有促进作用,但是促进作用不大。

4 分层酸化技术

油田长井段的井分布广泛,该类井钻井周期长,钻井液、完井液浸泡时间长,污染严重,需要实施酸化解堵作业。分层酸化技术根据油水井各层段岩性、物性、压力的差异和油层堵塞类型、伤害程度的不同,依托井下工具,将多油层分隔成物性不同的若干层段,并综合运用多项配套技术,强化对目的层改造,在对主力层进行保护地同时避开或封堵出水层,改变各层段纵向上的注入剖面,合理分配和调节各层段酸液用量,针对性地注入相应的酸液体系,有效改善二、三类差层的渗透性,解除堵塞层伤害,达到增产增注的目的。主要通过以下三种途径实现:

4.1 机械分层酸化技术

主要是利用封隔器将干层、低压层或高含水层卡封后,只对低渗层、堵塞层或潜力层进行酸化处理。使用范围:1层段间岩石性质、储层孔渗物性差异大的油水井;2层段间压力差异大的油水井;3处理井段长,且层段间能用封隔器进行封隔的油水井;4套管无变形损坏的油水井。技术优点:可以人为的控制分配各层段的酸液类型和用量,提高酸液利用率,改善低渗次动层渗透率,最大限度的挖掘油井各层段潜力。

4.2 暂堵酸化技术

酸化施工过程中,段塞式挤入油溶性暂堵剂,暂时封堵高渗层,提高注酸压力,使酸液转向进入中低渗储层,以解除次动层堵塞伤害,改善次动层渗透率。适用范围:1主动层、次动层层段之间间隔小,无法用封隔器分层酸化的油水井;2套管有变形,不能下入封隔器的油水井。技术优点:根据油水井各层段渗透性差异情况和堵塞情况,自动进行选择性封堵。

4.3 堵酸结合技术

4.3.1 水井调剖解堵综合工艺技术

针对长期注水开发导致层间渗透率级差扩大,单项调剖技术后,由于低渗透层存在污染得不到启动,剖面难以改善地注水井,应用调解综合技术,最大限度增加吸水厚度,提高水驱动用程度。

4.3.2 油井堵酸综合工艺技术

对油井出水层段实施单一化学堵水后,虽然有效降低了含水,但接替层受近井地带污染产能差,造成低能生产;对污染段进行单一的酸化解堵,可有效释放被堵塞油层的产能,但因出水层的影响,仍然难以改善油井高液量高含水生产的状况。应用堵酸综合技术,最大限度抑制油井出水的同时可提高油层的产油能力,从而达到控水稳油的目的。

5 现场应用情况

2020年在油田采用该酸液配方共进行注水井机械分层酸化施工16井次,施工成功率100%。措施后,平均单井降压13.7MPa,平均单井增注2393m3,累计增注38288m3,对应油井累计1289.5t。

油田经过多年开发已经进人高含水期,主力油层层间层内矛盾突出,同时各小层渗透率级差大,低渗透层的油难以采出。为此,针对油层具体的岩性特征,进行了大量的酸液添加剂优选和配方评价,优选出一套适合该油田的低伤害土酸配方,并采用分层酸化工艺技术使酸液分流进人低渗透层或伤害严重层,达到均匀布酸、提高酸化增产效果的目的。通过现场16井次的成功应用,表明该分层酸化工艺具有良好的增产增注效果,值得推广应用。分层酸化技术可以实现地层中不同岩性、不同物理特性的均匀布酸目的,使酸液有针对性的处理地层。研究的酸液配方能有效预防酸渣沉淀,减少粘土膨胀,同时避免Fe(OH)3、氟化物、硅酸盐等沉淀,对岩石不产生润湿反转,对油层伤害小,符合环保要求。

参考文献

[1] 低成本酸化增注技术在低油价下的推广应用[J]. 汪双喜,闫龙,桑巍.清洗世界.2017(01)

[2] 注水井酸化增注工艺技术探讨[J]. 李宏宇,李红梅,赵玉珍.职业技术.2011(02)

[3] 高压致密砂岩油藏螯合酸在线酸化增注技术[J]. 邓志颖,王伟波,宋昭杰,王尔珍,吴文超.油田化学.2019(01)

[4] 稠油常采区块酸化增注工艺技术研究[J].孙永旭,卢忠海.郑州轻工业学院学报(自然科学版).2007(01)

[5] 酸化增注技术在胜利油田的应用[J]. 陈东升,姜红.内江科技.2011(04)

...