美丽乡村背景下的乡村环境治理分析

摘要

关键词

EPC模式,美丽乡村背景,乡土文化

正文

1导言

伴随乡村振兴战略不断落实,乡村生态环境治理这一问题逐渐成为社会各界关注的焦点,农民自身利益与乡村生态环境有着最直接的关联,也是当地政府治理能力的写照。因此,只有充分落实美丽乡村生态环境保护工作,才能促使乡村振兴战略各个环节顺利推进,实现经济效益发展与环境效益之间的双赢局面[1]。

2美丽乡村背景下的乡村生态环境治理过程中存在的不足

2.1治理机制不够完善

当前村内比较典型的生态环境污染问题已经达到了初步的解决,但乡村的乱堆、乱放现象依然存在,河流脏,生活垃圾得不到有效处理,建筑垃圾不能及时收集,都对村容村貌有很大影响。此外,虽然村民可通过村民代表大会参与村内事务,但其主体地位尚未完全发挥,一些村干部并不重视村民的参与,工作形式化现象严重,村民参与生态环境治理没有有效的机制体制提供支撑。

2.2旅游性景观缺位

随着新农村建设以及美丽乡村建设不断深入,乡村景观得到进一步提升。但现阶段人们更多的只是关注乡村景观的外部表象,更有甚者认为乡村景观即是对居住环境的建设,道路整修,植物栽植以及活动广场的建设。人们对于乡村景观的理解存在一定偏差[2]。首先,主要表现在乡村景观建设简单的进行“彩化”或“亮化”,甚至是简单的“传统化”,统一色调,统一传统形式,硬套城市景观规划的方式和方法,只单纯满足人们视觉审美的需求。但对于乡村特有的自然景观资源并没有进行深入挖掘[3]。其次,乡村景观建设中过渡重视基础设施建设,甚至开发过渡,原有的自然环境不但没有得到保护,反而有不同程度的破坏。再次,人文因素挖掘以及文化传承滞后,使景观建设与当地环境及历史文脉脱节。

2.3乡村旅游发展问题

当前,多数旅游景区在发展过程中,旅游资源发展程度低、景点建设核心竞争力弱,无法打造属于自己的品牌,导致景区知名度低。同时,在宣传途径方面比较单一,缺乏有效的宣传模式,致使无法提升其知名度。此外,乡村旅游在发展思路及理念方面,个性化特色不足,使得出现严重的同质化问题[4]。在旅游内容和经营模式等方面都比较雷同,大多是对已有爆红旅游模式的简单复刻,对于乡村的具体条件并没有进行充分考虑,对乡村的独特资源也没有充分利用和挖掘,使乡村旅游的特色不鲜明,无法吸引更多游客。

3景观设计在美丽乡村建设的应用

为避免盲目追求速度以及经济效益所造成的乡村建设性破坏,以青岛崂山区东麦窑社区为例,将乡土文化与村落环境的共生性发展作为切入点,运用EPC开发模式,发挥景观设计在乡村旅游发展的经济、生态和人文价值,打破“千村一面”现象,突出乡土文化特色,发展文化的可视化、体验化、艺术化、产业化,提升东麦窑社区景观功能的实用性和审美性。

3.1东麦窑社区基本情况

东麦窑社区,作为南线进入景区的第一门户,200多年的历史赋予东麦窑独特的文化积淀。然而,90年代中期,渔业机械化导致资源枯竭,由此大力发展旅游,村庄建设紧跟而上,但工程模式让东麦窑失去了原本的村庄特点。现今,景区发展、美丽乡村等一系列机遇赋予村庄新的发展契机,挖掘文化特色,调整业态结构,成为提升东麦窑旅游发展的重要途径。

东麦窑社区红瓦坡顶石墙、绿树蓝天的典型海边渔村风貌,隶属沙子口街道,崂山南麓,流清河湾畔,东界流清河村,西靠西麦窑村,北邻马鞍子村,南临黄海之滨,紧邻崂山风景区旅游专用路,地理位置优越。

3.2东麦窑社区文化资源

仙山脚下的小渔村,追溯清朝乾隆年间,发现遗留的墨窑,到建国后的石匠风潮,再到1990年代中期的渔业机械化导致资源枯竭,面临业态转型。面对百年历史的文化积淀,及现今景区发展、美丽乡村等一系列机遇,亟需挖掘村庄最具代表的五大文化特色:海洋文化:植根在此的原生文化;墨窑文化:以墨命名的村庄文化;道家文化:依海为生的道教圣地;茶文化:土生土长的茶园产业;渔文化:赖以生存的经济来源。

3.3总体定位研究

针对东麦窑社区突显的三大问题:旅游性景观缺位、地域性文化缺失、复合性业态不足,推导出四大目标需求:旅游职能的角色转换、仙居崂山的环境配套、景区南线的门户形象、全域旅游的发展需求。

立足于乡土文化,东麦窑美丽乡村建设应以山、海、居、墨、渔等自然文化资源为景观基底,辅以高端民宿、休闲娱乐、文化体验等功能,彰显崂山本地的山海格局和文化特色,将东麦窑社区打造为高端精品、山居旅游的新典范 。

4总体方案设计及景观要素提升

4.1总体景观设计

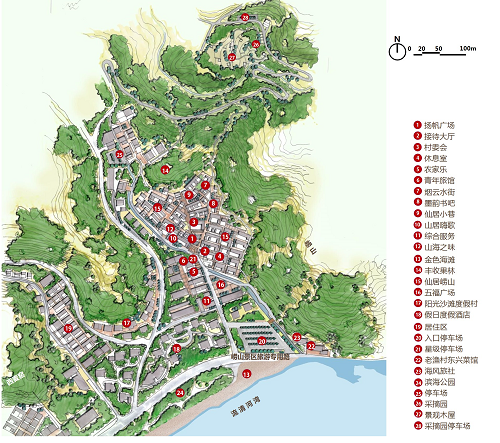

东麦窑社区总体景观方案设计,如图1所示。

图1 总体规划图

运用海、墨、道、茶、渔等文化元素打造五大主题:云岫仙境、仙人着墨、瓠道仙径、清风流茗、擎灯渔樵,以彰显崂山本地的山海格局和文化特色。

4.2景观要素提升

(1)主题节点景观提升

云岫仙境(村委会广场):引入上古神话《山海经》中对仙境的记载——高山之上,云雾缥缈,弱水环绕,每面有门,门外有兽把守。村委会广场提取书中元素进行演绎,通过山海经全图地雕、卷轴构筑、云纹台阶、守门瑞兽、灯柱等,将场地由水平层面向垂直方向进行延展,合理组织空间构成,化解高差的同时,结合村委会建筑改造,达到建筑景观一体化设计,以此打造东麦窑安乐和谐的理想环境。

仙人着墨(接待处前广场):追溯古村落的历史文化,村内曾有古人所遗留的几座专烧松枝取松烟制墨的墨窑,麦窑的名称便来源于此。广场针对墨窑文化这一文化传承,将文人墨客之宝——印章,融入到空间的变化中,松烟墨条石雕镶嵌、墨窑造型水池、印章造型拴马桩、书法造型灯具,无不体现文人骚客的书香之气,并以照壁景墙作为广场的视线焦点,展现仙居的淡泊、内敛、深沉。

清风流茗(宅间广场):名山蕴名水,名水育名茶。崂山泉水甘甜清冽,造就了中国江北第一名茶——仙山圣水崂山茶的显贵地位。广场将茶文化演映到场地中,户外的品茗茶室将茶肆招牌、茶筛、晒茶架、茶篓灯具、造型花盆与景观要素相结合,并在铺装上增设制茶工艺浮雕及山墙面阳刻崂山茶诗句,细节之处彰显东麦窑的清静、闲适、逍遥。

瓠道仙径(宅间广场):崂山是我国沿海名山,唐宋时帝王好方术,修仙者视其为幽奥寻真之境,道教在此盛行,方园百里更有逾千年或数百年的道观。故提取道教文化元素作为景观小品、雕塑、地雕等,展现道教文化的源远流长。

擎灯渔樵(宅间广场):依山傍海的东麦窑景色秀丽,养育着本地低调朴实的渔民,积淀了丰厚的渔业文化。村中随处可见的渔网、渔灯、斗笠等渔具,以及象征海洋丰厚馈赠的海星、贝壳、海螺等元素,作为渔文化的原形,结合场地空间、建筑山墙及影壁,打造原滋原味的渔村新气象。

(2)道路街巷景观提升

针对车行主路与入户空间缺乏界定、街巷路面破损、铺装缺少绿化和停留空间等突出问题,结合场地竖向进行梳理整合。采用条石、木材等,以不同铺砌方式引导交通,以景观的手法加以改造美化现有沟渠及水街景观。

(3)后院景观提升

村内后院类型较丰富,空间多样,但部分院落过窄,缺少种植配置。面对多样化的后院空间,将院落形式分为典型院、高差院、后山院、夹角院、沟院及宽院,以尊重原有尺寸为前提,按其使用功能进行分类分层级打造。

(4)标识小品与公共设施

标识系统与公共设施延续仙居崂山原有“福禄寿喜学”主题,保证地域文化特征的基础上,增添仙居意向。通过细化分级,视觉化人性化设计,精准化集约化管理,完善标识系统,提升使用便捷性,强化区域认同感。

(5)种植景观提升

应遵循以下原则:1)尊重现状景观:不破坏良好的现状景观,在已有的植物景观中做加减法。2)适地适树配置:因地制宜,充分考虑所选植物特性及当地环境,以乡土树种为主,确保树木生长旺盛。3)植物多样性:乔木、灌木、地被等,打造层次丰富的植物景观。4)植物季相搭配:按照植物的季相和不同花期的特点创造时序景观,突出旅游季节的观赏特征。5)植物特色配置:根据主题、绿地类型与功能选择植物配置形式,孤植(节点美化);对植(入口绿化);丛植(耕地周边);群植(村边);列植(道路绿化);林植(生态、经济林)。6)降低养护成本原则:选用节水抗旱低养护型植物,降低成本。

美丽乡村建设关系到我国亿万农民的生存状况,也关乎到民族传统文化的继承与延续。将乡土文化保护与乡村建设有机融合是改善乡村建设“千村一面、建设性破坏”等现象的核心所在,并以此拓展乡村经济产业结构发展,为百姓营造具有精神归属感的宜居家园。

总之,农村生态环境治理工作在美丽乡村建设中发挥着至关重要的作用,在实际工作中,政府部门和农民群众都应重视起来,转变以往的生态环境治理理念,引导全社会群众积极参与到生态环境保护和治理工作中,构建完善的生态环境治理机制,以促进农村生态环境治理的有效进行,为美丽乡村建设提供有力保障。

参考文献:

[1]陈丹丹,赵菊连.美丽乡村建设与乡村生态旅游互动发展研究[J].乡村经济与科技,2018,29(24):210-211.

[2]何成军,李晓琴,曾诚.乡村振兴战略下美丽乡村建设与乡村旅游耦合发展机制研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2019,46(02):101-109.

[3]金晶园,雷家钰,张霞儿.新时代美丽乡村生态环境建设研究[J].乡村科技,2019(06):122-123.

[4]滕琳.乡村生态文明建设现状分析[J].乡村经济与科技,2020,31(23):29-30.

...